n=1分析とは?広報・マーケティングで活用できる 「ソーシャルハンティング」実践法

生活者の声に耳を傾け、その思いに寄り添うことはマーケティング活動の基本姿勢であるべきです。近年では、SNS投稿をもとに、生活者の総体として“世の中の声”を可視化する「ソーシャルリスニング」という調査手法が広く浸透してきました。

そして、当社がいま着目しているのがSNS上に埋もれている「n=1」の分析です。

誰かが投稿した小さな違和感や不満、その裏にある感情や思いを丁寧に読み解き、企画や表現へと昇華させていく──それが当社独自の分析メソッド「ソーシャルハンティング」であり、n=1分析をもとに戦略を描く実践的手法のひとつでもあります。

本記事では、「ソーシャルハンティング」の考え方から、n=1分析の活用ポイント、さらに関連ワークショップの内容までを詳しくご紹介します。

▶ 「n=1」分析の独自メソッド「ソーシャルハンティング」メニュー資料をダウンロード

目次[非表示]

- 1.n=1分析を起点とするソーシャルハンティングとは?

- 2.n=1分析を起点とするソーシャルハンティングの活用ポイント

- 2.1.ソーシャルリスニングとの違いを理解する

- 2.2.なぜ“鬱憤”に注目するのか

- 2.3.“鬱憤”をどう探すか ─ WARPATHによる検索設計

- 2.4.見つけた“鬱憤”をどう活かすか ─ アウトサイド・インサイトの視点

- 3.インサイトを企画に変えるステップ

- 3.1.STEP1:生活者の感情をとらえる検索テーマの設計

- 3.2.STEP2:“鬱憤”投稿を分類し、イシュー(〇〇問題)として言語化する

- 3.3.STEP3:課題の解決策として、企画や表現へ展開する

- 4.まとめ:n=1の声から、共感とトレンドを生み出すために

n=1分析を起点とするソーシャルハンティングとは?

「ソーシャルハンティング」とは、SNS上に投稿された生活者の“ちょっとしたつぶやき”──特に違和感や不満、小さな悩みなどに注目し読み解き、それらの根本にある問題や欲求を言語化していくアプローチです。

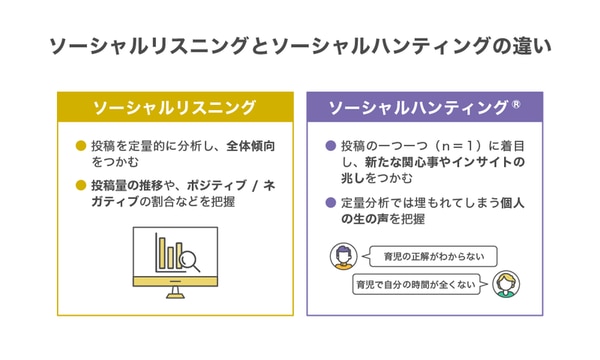

つまり、「ソーシャルリスニング」が話題量や感情傾向を定量的に捉える調査アプローチであるのに対し、ソーシャルハンティングは、“n=1の声”、すなわち、一つひとつの投稿の背景にある感情や文脈に向き合い、定性的なインサイトを見つけ出します。

さらに、分析にとどまらず、そこから企画やコミュニケーション施策の核となるアイデアを構築することまでを視野に入れている点が特徴です。

広報やマーケティングの現場では、日々「なにか面白いネタがないか?」と模索する時間が続きます。n=1の視点は、“誰か一人のリアル”でありながら、同時に“他の誰か・誰しものリアル”ひいては、“今の世の中のリアル”を映し出している可能性を秘めています。

だからこそ、それを見逃さずにすくい上げることは、広報・マーケターにとって大きなチャンスとなり得るのです。

n=1分析を起点とするソーシャルハンティングの活用ポイント

ソーシャルリスニングとの違いを理解する

ソーシャルリスニングは、ブランド名や商品名、業界キーワードなどを軸に、投稿量や感情傾向(ポジティブ/ネガティブ)を可視化するのに優れた手法です。

SNS上の全体傾向を把握したり、変化の兆しを数値で捉えたりする際に非常に有効です。

一方で、数の多さに依存するという特性から、「小さな違和感」や「投稿数は少ないが深い課題」を見落としてしまうことも少なくありません。

ソーシャルハンティングは、あえてそのような“ノイズ”にも見える投稿に注目し、そこから「まだ広く語られていないけれど見逃せない、そして多くの共感を呼びうるインサイトの芽」をPR視点で見つけ出していく効果的で戦略的なアプローチです。

なぜ“鬱憤”に注目するのか

SNS上には、「しんどい」「納得いかない」「もう限界」など、感情がにじみ出た投稿が日々あふれています。

こうした“鬱憤”のつぶやきには、生活者の違和感や不満、モヤモヤといったネガティブな感情がリアルに現れており、まだ言語化されていない“インサイトの芽”が潜んでいます。

これらは、投稿数は少なくとも、非常に強い思いや実体験がこもっていることが多く、他者の共感や社会的な波及を呼びやすい性質を持っています。

つまり、小さな鬱憤には「(多くの生活者にとっても)広く横たわっている課題」が宿っている可能性があるのです。

“鬱憤”をどう探すか ─ WARPATHによる検索設計

“鬱憤”に着目した投稿を見つけ出すためには、意図的な検索設計が不可欠です。

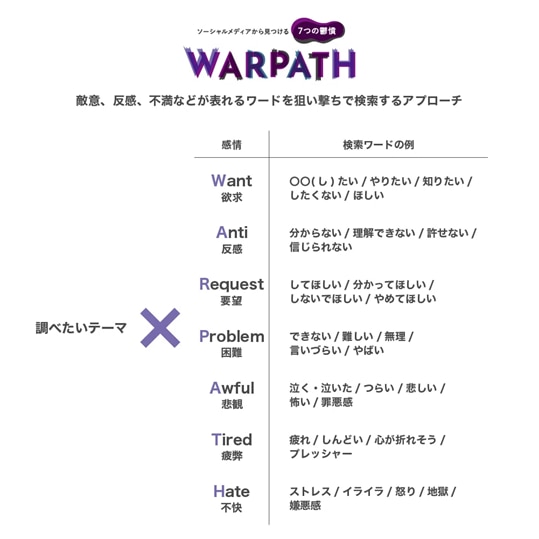

電通PRコンサルティングでは、Want(欲求)、Anti(反感)、Request(要望)など7つの感情カテゴリに分類したフレーム「7つの鬱憤WARPATH」を活用し、埋もれた感情投稿を効率的に探索しています。

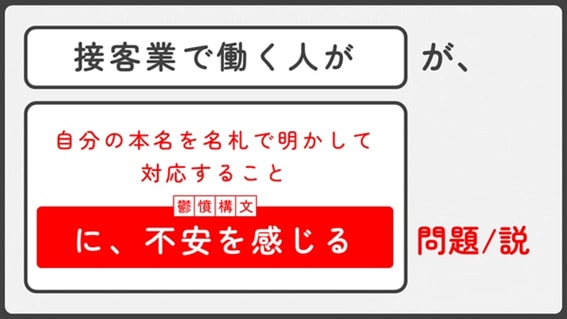

たとえば「○○したいのにできない」「○○すべきじゃないと思う」など、葛藤や不満がにじむ構文を掛け合わせることで、インサイトの入り口に出会いやすくなります。

見つけた“鬱憤”をどう活かすか ─ アウトサイド・インサイトの視点

見つけた“鬱憤”は、ただの不満投稿ではなく、本人すらその鬱憤の背景にある欲求や違和感といったものの正体を理解し切れていないこともあります。そのため、背景にある感情の構造や言葉のニュアンスを糸口に読み解くことで、生活者の深層インサイトを発見できる可能性があり、広報・マーケ担当者にとって見えざる本音の宝庫ともなり得ます。

このような個人や企業・組織がデジタル・ソーシャル上に残すあらゆる行動や声の痕跡(データ)は、「外部=アウトサイド」に表れる貴重なインサイトという意味で「アウトサイド・インサイト」とも呼ばれています。

生活者自身もうまくとらえられていない深層インサイトを広報・マーケ担当者が上手に言語化し、そしてそれを起点にコミュニケーションを打ち出すことができれば、大きな共感を生み出せる可能性があります。

▶鬱憤構文ワークショップ資料をダウンロード

インサイトを企画に変えるステップ

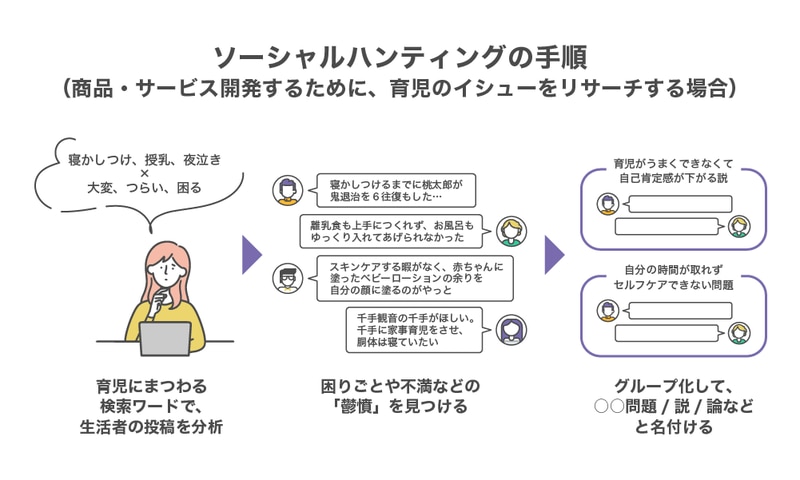

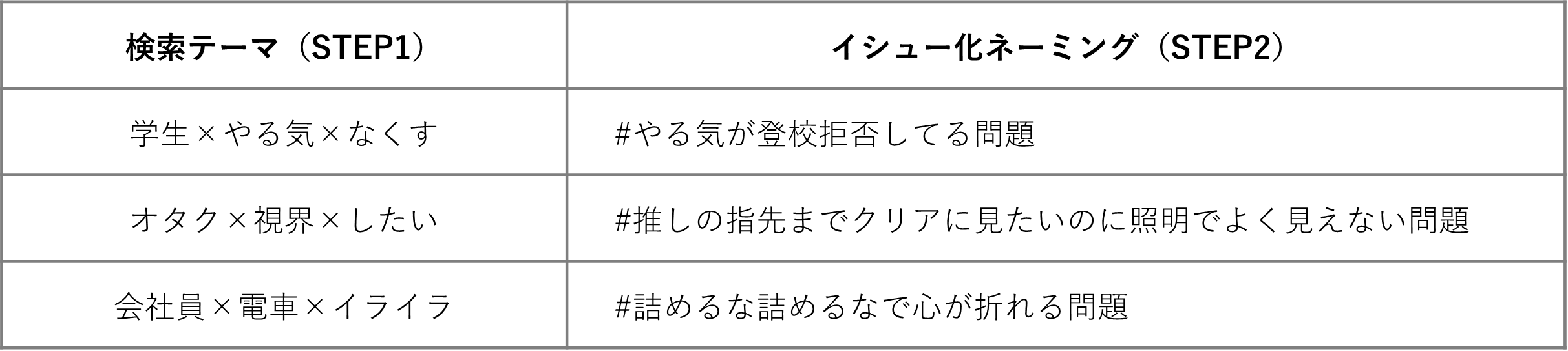

STEP1:生活者の感情をとらえる検索テーマの設計

まずは、「誰の、どんな状況における、どんな気持ち」に注目したいのか──検索テーマを設計するところから始まります。

ターゲット(例:学生・会社員など)、シーン(例:授業中・通勤中など)、そして感情(例:イライラ・不安など)を掛け合わせることで、より具体的でリアルな投稿を見つけ出せます。このとき、2.3で紹介した感情カテゴリ「7つの鬱憤WARPATH」を活用することで、生活者の“鬱憤”がにじむn=1投稿に出会いやすくなります。

例:

「学生×やる気×なくす」

「オタク×視界×したい」

「会社員×電車×イライラ」

こうした検索条件をもとに、生活者の“鬱憤”がにじみ出るn=1投稿を収集していきます。

STEP2:“鬱憤”投稿を分類し、イシュー(〇〇問題)として言語化する

収集した投稿を感情・構造別に整理し、「〇〇問題」としてネーミング。

企画の起点となるインサイトの骨格をつくります。このとき重要なのは、まだ誰も大きな声では言っていないけれど、聞けば「わかる…!」と共感されるような課題を探り当てること。

生活者が抱える葛藤に、名前を与えてあげるイメージです。

例:

こうしたネーミングは、単に“共感”を得るだけでなく、社内外の関係者との共通言語としても機能し、企画の方向性を素早く共有するツールになります。

STEP3:課題の解決策として、企画や表現へ展開する

イシューを出発点に、製品・サービスの価値を生活者の“葛藤”や“願い”に接続し、表現や展開に変換します。実際の事例で見てみましょう。

<PR施策事例「#推し見逃さない」>

ジョンソン・エンド・ジョンソンの「アキュビュー オアシス トランジションズ」は、光の量に応じてレンズの色が変化する“調光コンタクトレンズ”。

「推し活」において「一瞬でも見逃したくない」という感情に着目し、「推し活時の視界不安問題」として言語化して定義。

そこからコピー「#推し見逃さない」を開発し、CMやOOH、店頭などでコミュニケーションを展開。共感と話題を呼びました。

まとめ:n=1の声から、共感とトレンドを生み出すために

SNSには、日常のなかでふと感じた違和感や小さなぼやきが、等身大の言葉で投稿されています。こうしたn=1の声こそ、まだ世の中で語られていない“課題の芽”や、“企画の種”が眠っている場所と言えるでしょう。

ソーシャルハンティングは、そうした投稿からインサイトを見つけ、企画の原点をつくり出すための手法です。

電通PRコンサルティングでは、インサイトを“発見”するだけでなく、感情の構造を読み解きながらコアアイデアを設定し、PR・広告のほかあらゆる手段を講じて共感や話題を広げていくための一気通貫した支援をご提供しています。

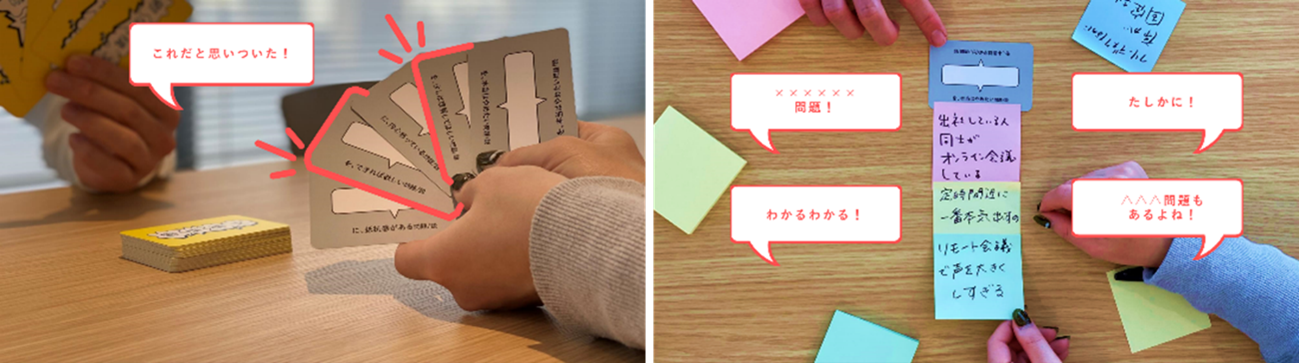

現在、貴社の商品サービスを題材とした「鬱憤構文®ワークショップ」もご提供中です。

本記事で紹介した「7つの鬱憤WARPATH」の感情分類や検索設計ノウハウを用い、ブランドが向き合うべき“課題”の発掘から、表現・展開設計のヒントを共に導き出す内容です。

初回トライアルプランもご用意しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

▶プランニングから評価まで活用できる「ソーシャルリスニング・ソーシャルハンティング」資料をダウンロード

▶鬱憤構文ワークショップ資料をダウンロード

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

▼関連記事