PR志向の「ナラティブ」で、パーパス経営の実装へ

パーパス ―― 社会における企業の存在理由、存在意義を意味するこのキーワードは、企業経営おいて、近年高い注目を集めています。組織内外の、さまざまなステークホルダーとの「パーパス経営」に取り組まれている企業も、急増しているのではないでしょうか?

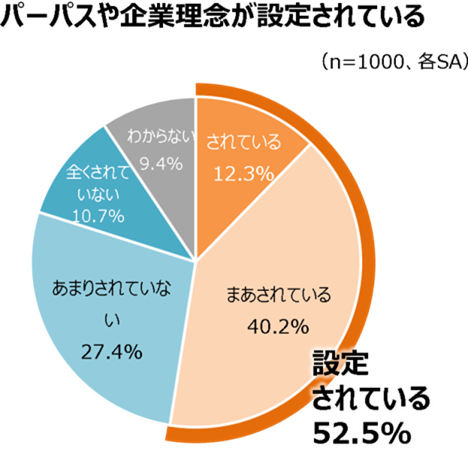

企業広報戦略研究所(電通PRコンサルティング内)が2023年6月に行った調査によると、上場企業に勤めるビジネスパーソン1,000人に、「自身が勤める会社でパーパスや企業理念が設定されているか」を尋ねたところ、52.5%が「設定されている(されている・まあされている計)」と回答しました。

出典:「第3回 インターナルブランディング®調査」(企業広報戦略研究所、2023年)

そこで今回は、パーパス経営が注目される背景を改めて整理するとともに、その実装に向けての課題に焦点を当てます。さらに、これらの課題を解決するために、「コーポレート・ナラティブ」を活用した、主要なステークホルダーとの共創活動の意義と有用性についてご紹介します。

■ご参考:関連資料のご案内

「『ナラティブ』化に向けた企業ブランディング・プログラム2.0」

目次[非表示]

パーパス経営の目的と背景

パーパス経営の出発点は、企業や組織の社会的存在意義を明示し、それを経営指針の核として掲げることです。社内外の主要なステークホルダーとの絶え間ない創造的リレーションを形成し、サステナブルな企業成長を実現するための経営手法として、大変注目を集めています。

ではなぜ今、「パーパス経営」なのでしょうか?その理由として、「VUCAの時代」(不確実性の時代)と呼ばれる現在、予測困難な社会情勢、経済情勢の中での企業経営や意思決定において、非常に難しいかじ取りを迫られている点が挙げられます。さらに、市場や生活者の「デジタル化」は、既存のビジネスモデルの破壊や更新をもたらしており、この大きな変化に迅速に対応できる企業体質づくりも不可欠です。近年のこうした急激な環境変化に対応し、持続可能な企業成長を実現するためのよりどころとして、パーパスを起点とした価値観やビジョン、そしてその浸透と具現化に期待が寄せられているのです。

では、こうした変化に対応しなかった場合、どういったことが予想されるのでしょうか?

例えば、米国の人類学者デヴィッド・グレーバー氏は、その著書の中で、変化に対応できない企業がもたらす、形式化した仕事、形骸化した調整や承認手続きなどを「ブルシット・ジョブ」(クソどうでもいい仕事)として定義。「取り巻き」「脅し屋」「尻ぬぐい」「書類穴埋め人」「タスクマスター」など5種類にブルシット・ジョブを分類するとともに、変化に取り残された企業内に、やりがいのない仕事、無駄で無意味な仕事が増えていく現状や労働生産性の低下に警告を鳴らしました(「ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論」岩波書店、2020年)。

組織の持続的な成長に向けて、不確実な変化に対応できる「企業体質のアップデート」を図る必要性が高まっていることが、パーパス経営を志向する企業が増えている要因と考えられます。

パーパスと社会課題

パーパス経営を考えるに当たっては、社会や生活者から見た「(企業への)期待の変化」も強く影響を与えていることを忘れてはいけません。世界的にも、環境問題をはじめSDGs、ESG投資などの考え方に注目が集まるとともに、人々は企業に対して社会課題(イシュー)の解決を求め始めています。

こうした中、企業も社会の一員として、社会からの要請を、より能動的に捉え、経営方針の中核概念としてアジェンダ設定していく必要に迫られているといっても過言ではありません。

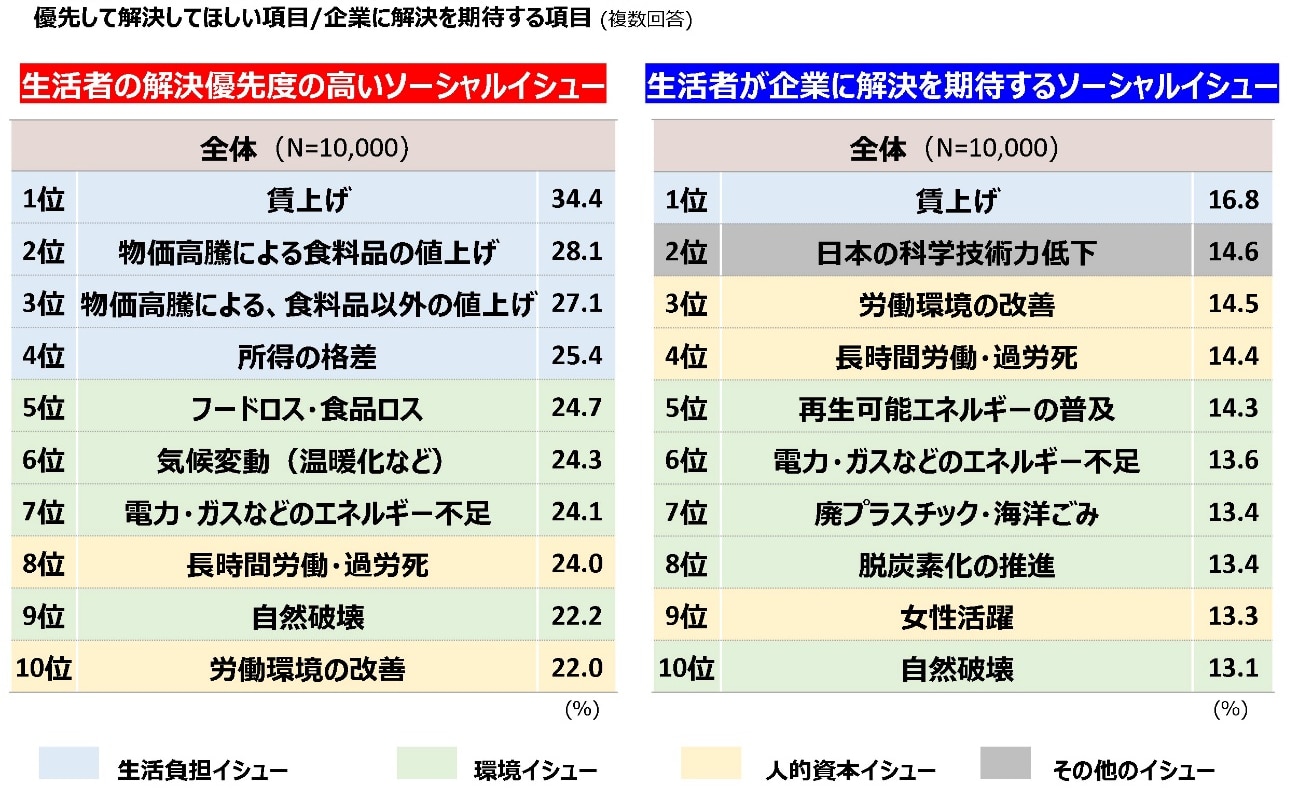

ご参考❶生活者の解決優先度の高いソーシャルイシュー

*小数点2位以下で四捨五入(数値が同じで順位が異なる場合は、小数点2位以下で差)

出典:「第8回 魅力度ブランディング調査」(企業広報戦略研究所、2023年)

コリン・メイヤー氏(英国オックスフォード大学サイード経営大学院名誉教授)はその著書「株式会社規範のコペルニクス的転回――脱株主ファーストの生存戦略」(東洋経済新報社、2021年)の中で、「株式会社のパーパス(目的)は社会課題の解決」にあると指摘するとともに、「社会問題の解決を通じて利益を生み出すこと」の重要性を説いて、大きな話題を呼びました。

つまり、企業はパーパスとして、社会課題(イシュー)に向き合うことを宣言するとともに、経済的価値との両立を目指す「経営の中核コンセプト」として、それを実装していく必要があるのです。

パーパス経営の実装に当たっての課題

パーパスを定めていく際、最初に必要になるのが、その企業文化や、積み重ねてきた強みの棚卸しです。ここで重要となるのは、創業の精神や経営理念、そしてさまざまな変遷の中でも変わらず、社を発展に導いてきた「共通項」としての価値観です。いわば、企業成長を推し進めるためのエンジンであり、その企業独自の「暗黙知(※)」といってもよいでしょう。

企業主体としての存在価値や行動規範、DNAとしての暗黙知もあれば、現場の経験・ノウハウ・勘といったビジネスプロセスにおける暗黙知もあります。より効果的な棚卸しを行うためには、創業以降の歴史とそこで育まれた企業文化、そしてその中で共通して発揮されてきた自社の強みを、まずは真摯(しんし)に見つめ直すことが肝要です。

※マイケル・ポラニー「暗黙知の次元―言語から非言語へ」(紀伊国屋書店、1980年)

次に考えるのは、この棚卸しされた企業文化・強み(暗黙知)を起点に、その企業の社会的存在価値や存在意義を言語化することです。「暗黙知の形式知化」と呼ばれるプロセスでもあります。野中郁次郎氏(一橋大学名誉教授)ほかが「知識創造企業」(東洋経済新報社、1996年)において提案した「SECIモデル(組織的知識創造理論)」でご存じの方も多いでしょう。

(抜粋記載)

きわめて重要な要素であったにもかかわらず、経営資源のなかで暗黙知はこれまで無視されてきた。だが、この形式知と暗黙知が相互作用することこそが企業の知識創造のキーポイントであり、組織的知識創造とは、この2つの知の相互作用によるスパイラル・プロセスである。個人の知識と組織全体とは相互に作用しあうことが重要であり、そうすることによって新しいイノベーションの開発につながり、競争優位に立つことができる。

――「知識創造企業」(東洋経済新報社、1996年)

またそれは、自社経営において重要なステークホルダーの価値観や期待を深く洞察した上で、能動的な課題解決への貢献を前提にしたものでなければなりません。「解決を諦めてしまった悩み」「まだ気付いてすらいない課題」であればあるほど、ステークホルダーからの共感やエンゲージは高まると言ってもよいでしょう。

さらに言語化・形式知化において、コミュニケーションは不可欠です。企業において現在最も注目されるステークホルダーの一つである「全社員」がパーパスへの理解を深め、それを自身の業務や所属部門の業務、さらには個人的なパーパスや自己実現にも結び付けながら「自分ごと化」して考えることは、容易ではありません。

また、社員以外の、重要なステークホルダーとの戦略的なエンゲージ強化も、多くの企業にとって重要なコミュニケーション課題です。パーパスを起点に、重要ステークホルダーの方々との相互成長を導くコミュニケーションの場づくりこそが重要であり、パーパス経営へのコミットは、ステークホルダーとの共創を促す重要な契機となるのです。

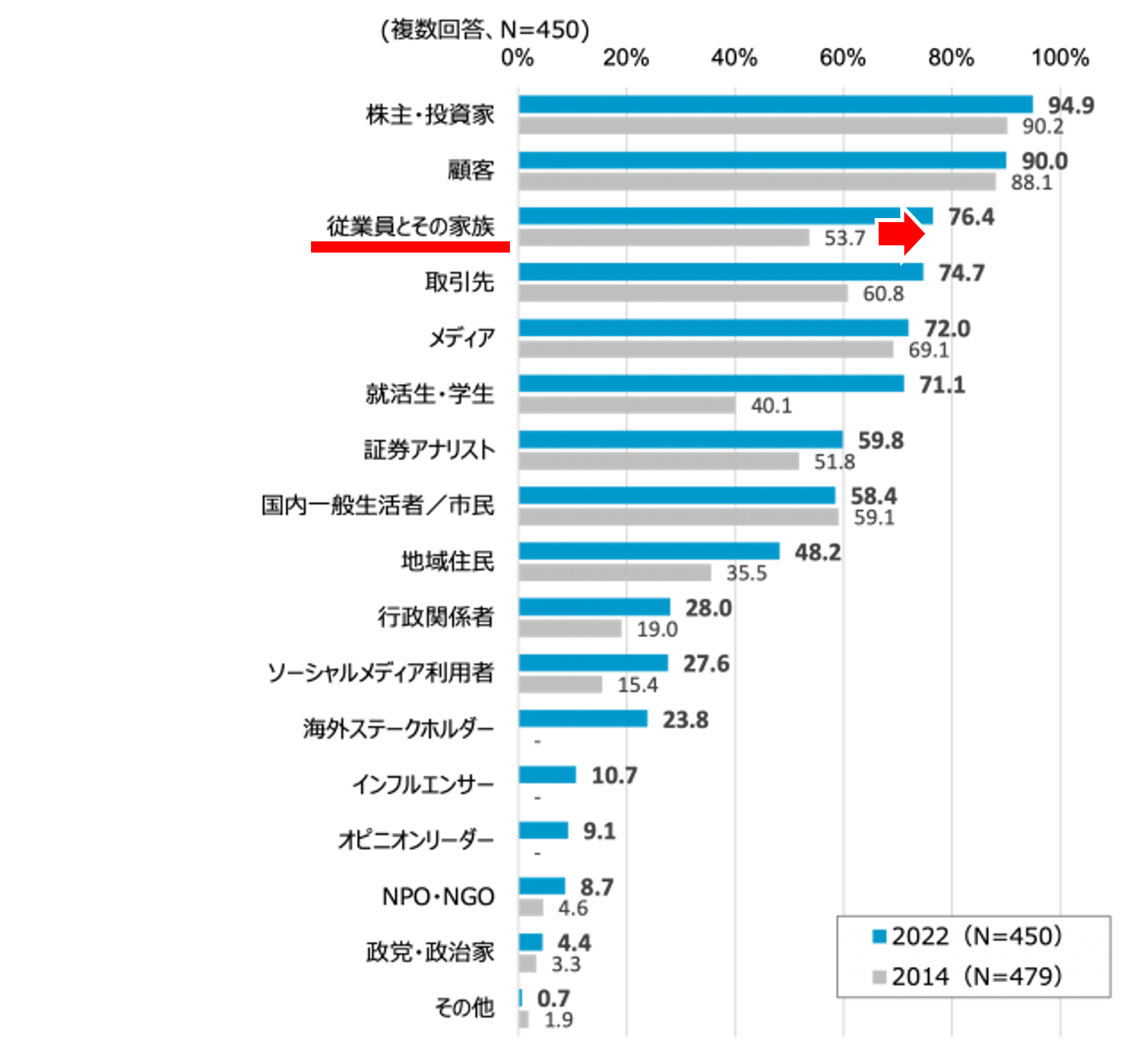

ご参考❷上場企業の広報責任者が重視する広報ターゲット

出典:「第5回 企業広報力調査」(企業広報戦略研究所、2022年)

また、コミュニケーションによりパーパス実装を進めていくためには、特に企業広報部門の役割が重要になります。パーパスは、それを起点とした企業活動やその成果を社内外に向けて情報発信、対話を促進することで初めて、それぞれの重要なステークホルダーとの共感を醸成し、相互の成長を導くといった効果を発揮するからです。

つまり、企業広報部門自体が率先し、自社と重要ステークホルダーとの間のコミュニケーションにおける共創プラットフォーム、あるいはプロデューサーとして活動することで、顧客、株主、学生、投資家などのステークホルダーの声を組織内部に還元し、改善や新たな挑戦の機会を生み出すことが可能となるのです。

コーポレート・ナラティブを通じたステークホルダーとの共創

これまで、パーパス経営の実装におけるコミュニケーションの課題、特にステークホルダー・リレーションの重要性について紹介してまいりました。続いて、それらを推進するより具体的、かつ、クリエイティブな対策方針の一つとして、「コーポレート・ナラティブ」の実践についてご紹介します。

「コーポレート・ナラティブ」とは、パーパスなどを起点とした企業の価値の創造・共創活動に、より積極的に、ステークホルダーの視点や関与を広げられている状態のことを指します。ここでは、プロダクトやサービスだけでなく、企業そのものとステークホルダーが一緒になり、価値が「物語として語られる(ナラティブ)」ことで、共に価値を創出し、一緒に成長する「共創」の関係を形成する関係性の構築が目指されます。

当然、そこに至るには、長期視点のコミュニケーション、エンゲージ活動が必要となりますが、独り善がりではない、企業が社会と共に持続的に成長していく姿勢が求められます。パーパス経営の実現が求められる昨今において、今や不可欠な要素と言えるでしょう。

さらに、このパーパス経営のための共創の取り組みには、終わりがありません。絶え間ない、各重要ステークホルダーとの企業のレピュテーション・マネジメントの取り組みこそが、PR志向の「コーポレート・ナラティブ」を通じたコミュニケーションであり、サステナブルな企業成長のために求められる、重要な企業ブランド戦略なのです。

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

電通PRC-PRX事務局からのご案内

電通PRコンサルティングでは、パーパスやナラティブにご関心のあるPRプランナーの皆様に向けたセミナーやお役立ち資料をご提供しています。

■ご参考:関連資料のご案内

「『ナラティブ』化に向けた企業ブランディング・プログラム2.0」

◎関連記事のご紹介