「スルー大前提時代」に、見過ごされない2つのスキル

伝えているつもりなのに、なかなか伝わらない――。どれだけ中身が優れていても、目に留まらなければ意味がありません。情報が氾濫する中で、そのほとんどが「スルー」されてしまう時代に、企業やブランドの発信はどう設計すればいいのでしょうか?

6月20日に刊行された書籍『広報・PRの現場直送 だれでもPRメソッド スルーされない 伝わる情報設計』(宣伝会議)は、そんな時代を見据えた“伝わるヒント”が詰まった1冊です。

本記事では、その中でも「明日からすぐ使える」視点として、つい反応したくなる「問い」の立て方と、みんなが“のりたくなる”言葉=「あいのりことば」の考え方を紹介します。

▶“世の中の問題”発掘プログラム「鬱憤構文ワークショップ」メニュー資料をダウンロード

▶「メディアが記事にしたくなる」リリースの作り方 お役立ち資料をダウンロード

目次[非表示]

- 1.目に留めてもらうための「問い」とは?

- 1.1.【体験型】n=1系の問い

- 1.2.【発想型】大喜利系の問い

- 1.3.【議論型】意思表明系の問い

- 1.4.【知識型】クイズ系の問い

- 1.5.【選択型】アンケート系の問い

- 2.参加したくなる「あいのりことば」のつくり方

- 2.1.例:「中間中間管理職」

- 2.2.「あいのりことば」の5つの設計ヒント

- 2.2.1.既存の言葉をちょっとズラす

- 2.2.2.問いかけにしてみる

- 2.2.3.動詞で動きをつける

- 2.2.4.あえて企業名は外す

- 2.2.5.ダジャレでチャーミングに

- 3.「問い」と「あいのりことば」が生む“共創”の連鎖

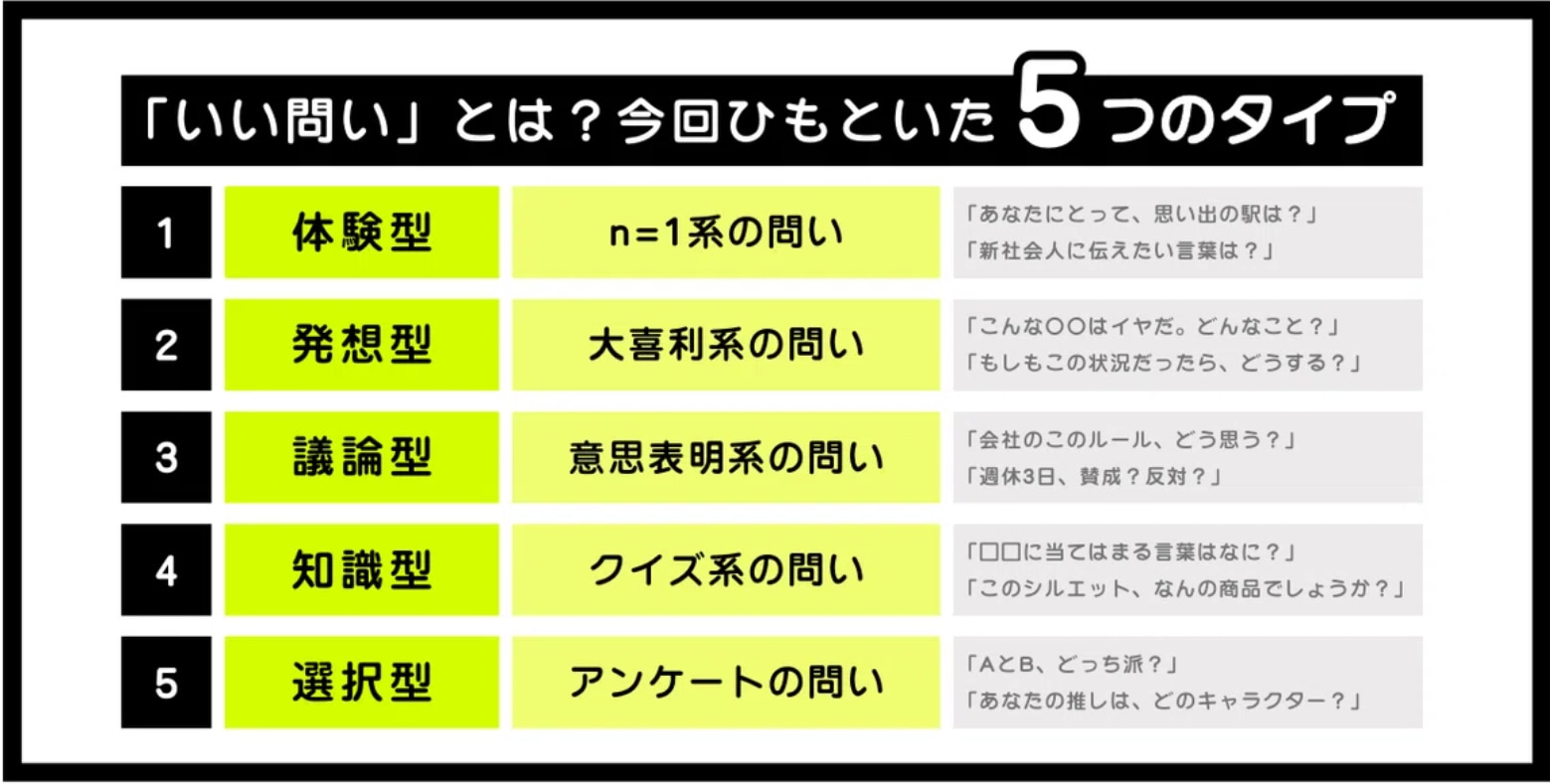

目に留めてもらうための「問い」とは?

企業やブランドが発信する情報のほとんどが「スルーされる」ことが当たり前になった今、生活者がつい目を留めたくなる、反応したくなる情報設計が必要になります。

その一つが“引力”のある「問い」を立てること。よい問いには、人の思考や感情を引き出す力があります。ここでは、PRの現場で培った経験を基に、特に反応が集まりやすい傾向が見られた5つの問いのタイプとその効果について、具体例を交えながら紹介します。

【体験型】n=1系の問い

例:「あなたにとって、思い出の駅は?」「今、新社会人に伝えたい言葉は?」

「あなたにとって○○は?」のように、個人の体験や感情を引き出す問いです。誰もが自分の経験に基づいて語れるため、テンプレートではない“その人らしい声”が集まりやすく、結果としてSNS上でも共感が広がりやすくなります。

他の人の投稿を見て懐かしさを感じたり、「私もそうだった」と共感したり、会話が生まれやすい構造になっています。

【発想型】大喜利系の問い

例:「こんな〇〇はイヤだ。どんなこと?」「もしもこの状況だったら、どうする?」

ユニークな発想を引き出す問いです。テンポよくコメントが付きやすく、SNSとの相性も抜群。他の人の答えを見るのが楽しく、思わずスクロールしてしまうという効果があります。

ただし、回答に“面白さ”が求められるため、参加のハードルが高くなることも。初期の投稿例にユーモアのハードルを下げる工夫があると、より参加しやすくなります。

【議論型】意思表明系の問い

例:「会社のこのルール、どう思う?」「週休3日、賛成?反対?」

共感や違和感をきっかけに、意見表明や対話を促す問いです。価値観が分かれるテーマを取り上げることで、対話の入り口になりやすくなります。

意見がぶつかるリスクもあるため、発信する側にはテーマ選びやトーンの調整など、丁寧な設計が求められます。

【知識型】クイズ系の問い

例:「〇〇に当てはまる言葉は何?」「このシルエット、なんの商品でしょうか?」

見た瞬間に「なんだろう?」と考えさせたり、「これ知ってる!」と反応したくなったりする問いです。

正解を言いたい、知りたい、他者の答えが気になるという気持ちが参加を促します。問いがライトであればあるほど、気軽に反応しやすく、投稿や会話が広がりやすくなります。

【選択型】アンケート系の問い

例:「AとB、どっち派?」「あなたの推しは、どのキャラクター?」

「あなたはどっち派?」「どれが一番好き?」など、選択を促す問いです。

即答しやすく、自分の選択を表明したくなる心理や、他者の選択が気になる心理から会話が広がります。知名度のある商品やキャラクターであれば、より高い熱量が期待できます。

参加したくなる「あいのりことば」のつくり方

「問い」のほかに、「みんなが乗りたくなる」「一緒に使いたくなる」言葉の枠組みを設計することも、生活者がつい反応したくなるポイントになります。ここでは、そうしたついみんなが相乗りしたくなる言葉を「あいのりことば」と呼びます。

「あいのりことば」はただのキャッチコピーということではなく、誰もが共感し、使いたくなる“共通言語”のようなもの。活動の目的地が近い人同士が自然と集まり、同じ方向に進んでいけるような状態を目指します。

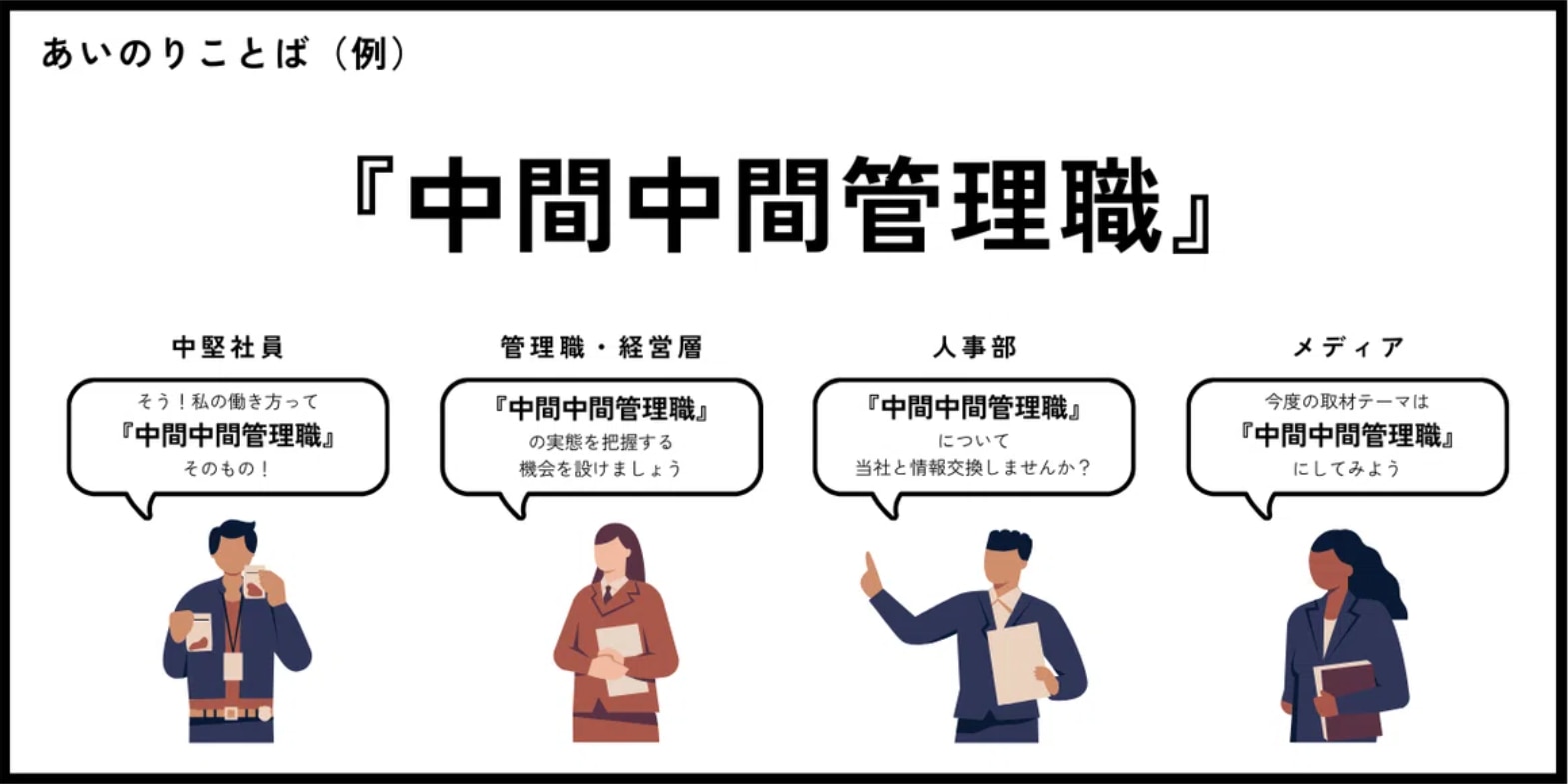

例:「中間中間管理職」

例えば、社内で「中堅社員の育成」に関するプロジェクトを行う企業があるとします。

関係する人としては、「中堅社員本人」「中堅社員を育てる管理職」「中堅社員の後輩社員」「中途入社の中堅社員」など、さまざまな立場の人たちが存在します。それぞれの立場から、「中堅社員の育成」というテーマに関して、異なる課題や思いを抱えていることが予想されます。

以下に書き出してみます。

● 中堅社員本人

「通常業務をこなしながら、若手と管理職の間に立って調整のサポートもしている。若手の育成やケアも任されているけど、それが“当たり前”として扱われている」● 管理職・経営層

「新人教育は中堅社員にお願いしているけど、それも成長の一環だと思っている。業務の内容や負荷には目を配っているつもりだが、もし何か抱えていることがあるなら、ちゃんと知りたい」● 人事部

「中堅層は、20代後半〜30代で転職率も高い。ここをケアできなければ、企業としての人材維持が難しくなる」

さまざまな立場の人の声に耳を傾け、中堅社員本人に寄り添いながら、課題を言い当てる言葉を検討します。ここでは、マネジメント職(中間管理職)と若手社員の間に挟まれ、どちらのサポートも担うことで負担が大きくなっている、という課題から、例えば「中間中間管理職」という言葉を充ててみます。

この言葉は、管理職ではないにもかかわらず、管理職のような役割を担ってしまっている中堅社員の“見えづらい負担”を可視化します。すると、次のような反応が生まれくるかもしれません。

● 中堅社員本人:「そう、それがまさに私のこと」と、自らの声を上げるきっかけに

● 管理職・経営層:「そんな実態があるなら、制度設計を見直そう」と人事制度の改革へ

● 人事・他企業:「うちも似たような構造があるかもしれない」と横のつながりが生まれ、情報交換や共創の機会に

こうして、一つの言葉が、立場の異なる人々をつなぐ“共通言語”として機能し、対話と行動の連鎖を生み出します。

「あいのりことば」の5つの設計ヒント

こうした「あいのりことば」を設計する上で、次に紹介する5つのポイントをヒントに考えてみましょう。

既存の言葉をちょっとズラす

例えば、「中間中間管理職」のように、すでに知られている言葉に少し手を加えることで、“引っかかり”が生まれます。これは、耳なじみがあるからこそ「ん?」と気になる言葉になるという効果があります。新しさやユニークさがプラスされ、共通認識があるからこそ、多くの人が使いやすく、語りたくなる言葉になります。

問いかけにしてみる

問いには人の思考を動かす力があります。「あなたにとって、ちょうどいい働き方とは?」のように、問い自体をそのまま掲げることで、「一緒に考えたい」「自分も答えたい」という気持ちが芽生えます。問いは、共感や会話、対話、共創の起点となります。

動詞で動きをつける

動詞は“どうすればいいか”を具体的に示してくれる要素です。例えば「身近なサステナブルを見つけよう」「誰かの声を集めよう」などのように、参加方法が想像できる言葉にすることで、関わりやすくなります。動詞を使うことで、行動を誘導する設計になります。

あえて企業名は外す

社名を入れると「その会社の取り組み」という印象が強まり、他の人が関わりにくくなります。逆に企業名を外すことで、「自分も参加していいんだ」と感じられる空気が生まれます。誰もが乗れる共通の言葉にするには、発信元よりも“共有可能性”を優先することが大切です。

ダジャレでチャーミングに

ちょっとした語呂合わせや言葉遊びは、親しみやすく、覚えやすく、つい誰かに言いたくなります。堅い話題であっても、柔らかく口に出せることで、発信の間口が広がります。「真面目にふざける」くらいの感覚で、チャーミングさを添えるのも、共感の輪を広げる一つの手です。

「問い」と「あいのりことば」が生む“共創”の連鎖

「問い」と「あいのりことば」は、単なる反応を生むためのテクニックではなく、関係性の設計そのものです。受け手だった人々が、「一緒に語る仲間」「一緒に動くパートナー」へと変わるきっかけになります。

「スルーされる」のが当たり前の今だからこそ、人の目に留まり、語られ、共有される設計が重要です。

“伝える”のではなく、“一緒に語りたくなる”“一緒に乗りたくなる”発信へ。

プロジェクト名や、企画のメインメッセージを考えるとき、あるいはメールの件名やSNSなどにも、ここで紹介したヒントを意識して取り入れることで、受け取り手の反応がほんの少し、変わってくるかもしれません。

📚 書籍のご案内

日々あふれる情報が“スルーされてしまう”現代。企業や組織が本当に届けたいメッセージを相手に「伝わる」かたちで設計するには、「PR視点」が不可欠です。

このたび、電通PRコンサルティングのプランニングユニット「PRX Studio Q」がnoteで発信してきた実践知を再編集し、書籍『広報・PRの現場直送 だれでもPRメソッド スルーされない 伝わる情報設計』として刊行しました。

本書では、「ソーシャルハンティング®」や「鬱憤構文®」といった独自フレームの紹介に加え、各分野のプロフェッショナルへのインタビューも掲載。広報・PRはもちろん、経営・マーケティング・人事など、あらゆる「伝える仕事」の現場で活用いただける内容です。

■ 発売日:2025年6月20日(金)

■ 定価:2,200円(税込)

■ 発行:株式会社宣伝会議

👉 詳細・ご購入はこちら

宣伝会議オンライン | Amazon | 楽天ブックス

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

▼プランニングに活用できる「PR IMPAKT」お役立ち資料をダウンロード

▼「世の中の問題」発掘プログラム「鬱憤構文ワークショップ」サービス資料をダウンロード

▼企業価値をあげる「PR思考の周年プランニング」お役立ち資料をダウンロード

▼関連記事