テレビパブリシティの効果とは?事例で学ぶ活用方法と「広告との違い」

企業や商品のコミュニケーション設計において、特にメディアプランニングでは効果の予測は必要不可欠です。

しかし、「パブリシティ」(テレビ番組や新聞、Webメディアなどで企業や商品が取り上げられ紹介されること)においては、企業側が内容や尺をコントロールすることはできず、さらにCMを含む広告と比べて戦略に対する効果を測定することが難しいという面があります。

さらに「広告」と「パブリシティ」の効果の違いについても、明確にならずに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

今回は、メディアの中でも「テレビ」に焦点を当て、「テレビパブリシティ」の効果を測定する中で見えてきた、「ヒト起点」の魅力の伝わり方についてご紹介します。

▶メディアリレーションズ「メディアとの関係の築き方」お役立ち資料をダウンロード

▶広報・PR「効果測定の方法」を解説 お役立ち資料をダウンロード

テレビパブリシティに注力したメーカーの事例

企業や商品の”魅力”を分析する、電通PRコンサルティングの「魅力度ブランディング調査」を元に、パブリシティの効果測定に応用してみました。

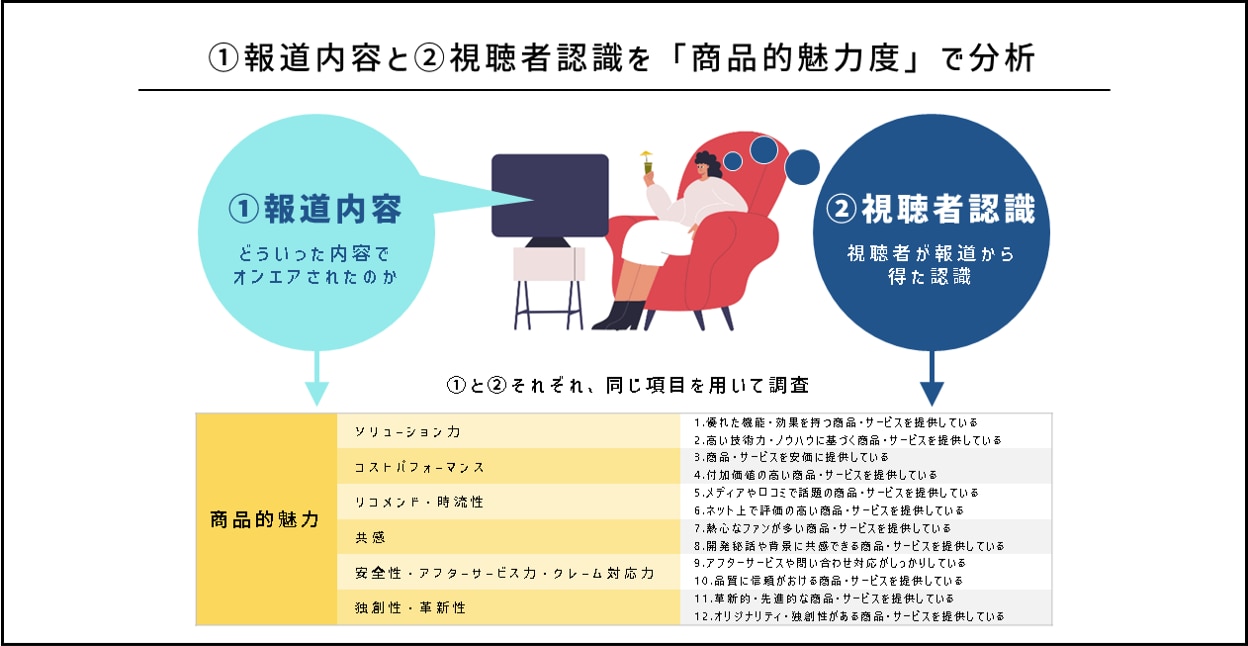

どういった内容でオンエアされたのかという「①報道内容」と、それによってもたらされた「②視聴者の認識」という、2つの指標を掛け合わせた分析です。

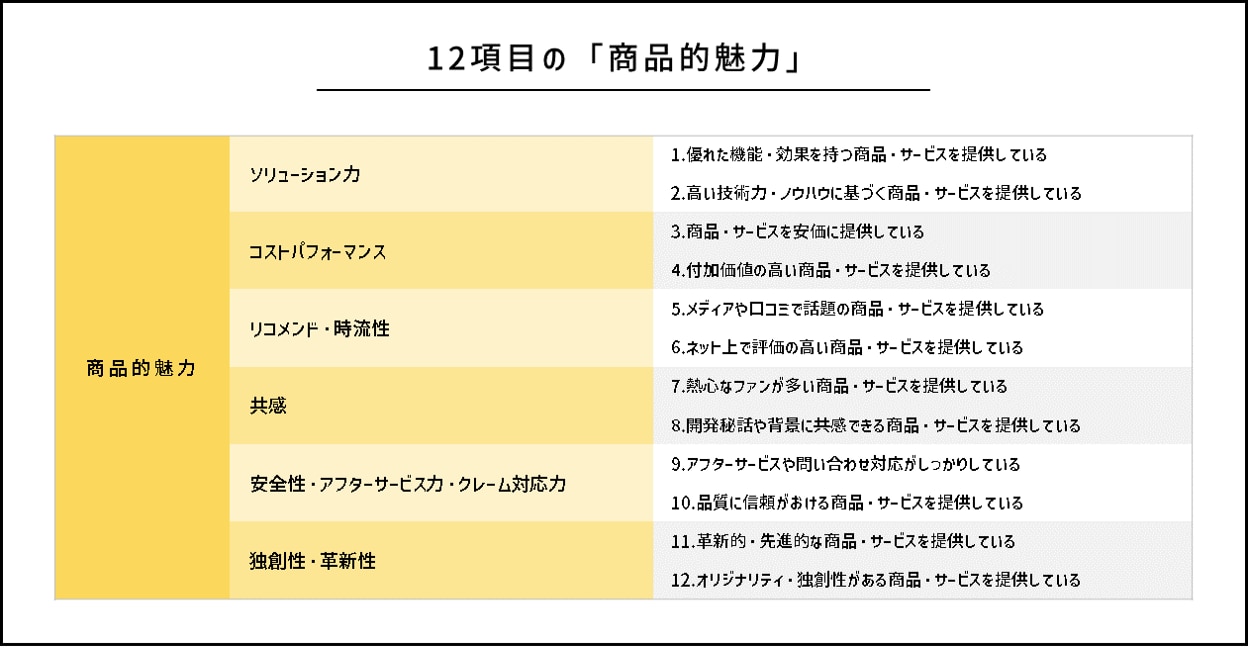

12項目の「商品的魅力」

これによると、「①事実として報道で伝えられていた情報」と、それによる「②視聴者が報道から得た認識」にはギャップがあるケースがありました。

あるメーカーのケースを簡単にご紹介します。

このメーカーは独自の商品を開発し、テレビCM以外にも、テレビパブリシティに力を入れていました。

これまで「テレビ番組で報道されると商品が売れる」という“なんとなくの相関関係”は感じていたものの、その関係について明確に分析できていませんでした。

そこで、先ほどの「魅力度ブランディング調査」を活用して分析しました。この調査は、人的魅力・財務的魅力・商品的魅力の3つの要素について、企業の魅力を調査します。今回は商品に関する効果測定のため、「商品的魅力」の12項目に絞りました。

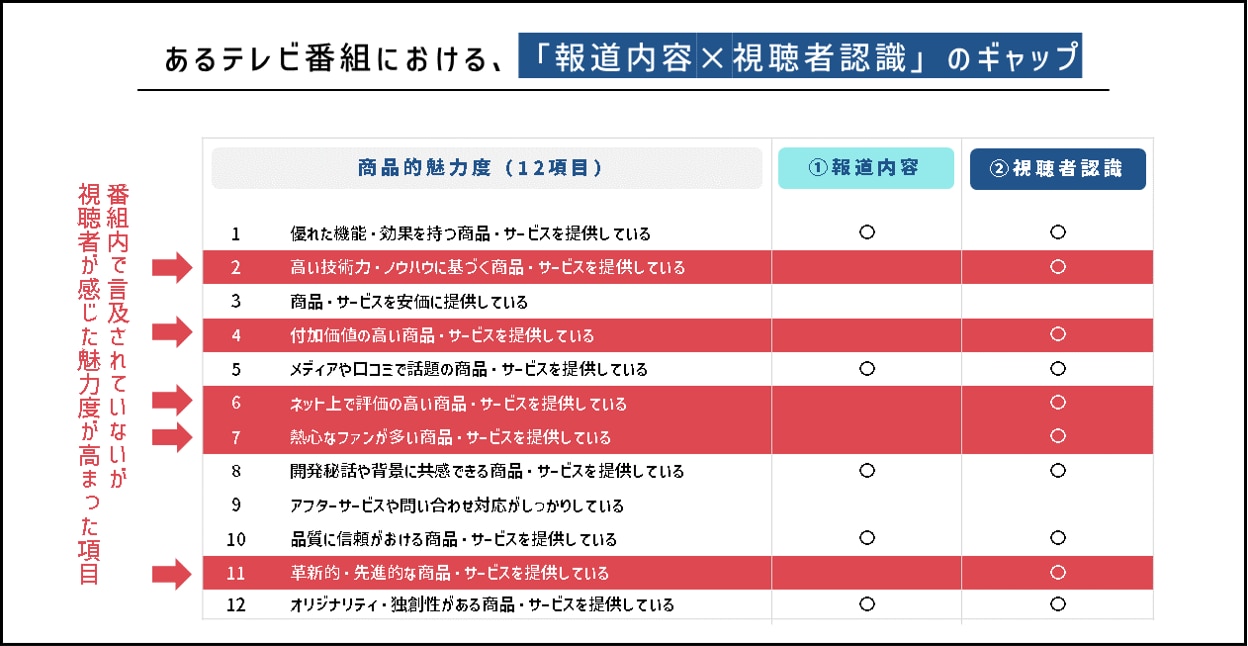

この表は、12項目の魅力度について、先ほどの「①報道内容」と「②視聴者の認識」を、それぞれ調査した結果です。

「①報道内容」つまり、番組で伝えられた内容は12項目中で「5項目に〇」がついています。続いて、「②視聴者の認識」、つまり視聴者が番組を見て魅力度が高まった項目を見てみると、報道されていない項目にも「〇」がついているのが分かります。つまり「報道内容以上の商品の魅力を、視聴者が感じ取った/視聴者に伝わっていた」ということを表しています。

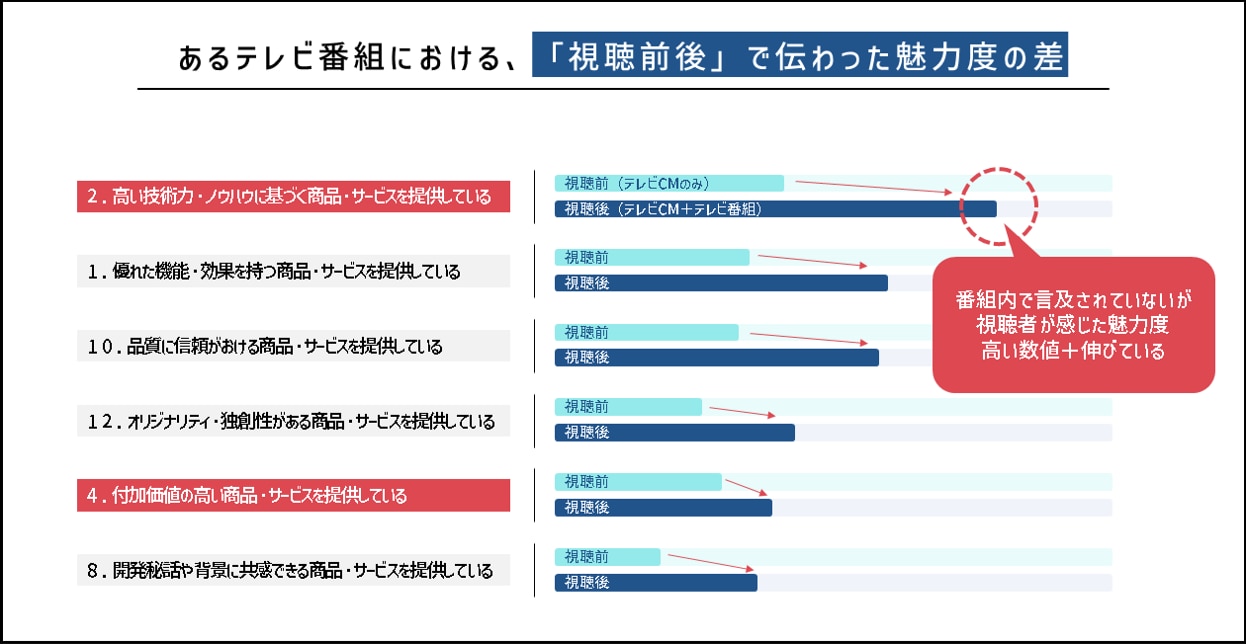

さらに、下のグラフは、「②視聴者の認識」において、視聴前後で魅力度がどのくらい変化したかを表しています。例えば、「高い技術力・ノウハウに基づく商品」という項目をみると、番組では直接伝えられていないのに、最も魅力度が高まっていることが分かります。

テレビパブリシティで魅力が伝わる理由

番組内で言及された「優れた機能・効果を持つ商品」の項目や「開発秘話や背景に共感できる商品」の項目が視聴者に伝わっているのは期待通りです。一方でなぜ、番組内で言及されていない魅力までも伝わったのでしょうか。

その理由は「ヒト」にあると考えられます。番組では、さまざまな「ヒト」が商品の魅力を伝える役割を果たしていました。

商品開発担当者 商品開発のエピソードや開発年数、こだわりを熱弁していた その分野の専門家 その商品を、専門家の視点から高く評価していた 生活者 商品を試したポジティブな感想をコメントしていた |

もちろん、この番組以外の他のメディアを通じて情報を得ている場合もありますが、こうした「ヒト」たちによる「語り」や「評価」から、視聴者の中で「高い技術力やノウハウがある」という認識がつくられた可能性があると考えられます。

調査でみえた…テレビCMとの違い

また、このケースにおいてもう一つの調査を行いました。番組視聴前後に「紹介された新しい商品をどの程度試してみたくなったか」と、「試してみたくなった理由」を調査しました。つまり、テレビ番組を見たことが商品への「意識変容」までつながったかどうかを調査したものです。

すると、「商品を試したいと強く感じている」人は番組視聴前後で約2倍に上昇。その上で「試したくなった理由」を見てみると、特に視聴前後で最も数字が跳ね上がっているのは「作り手のこだわりを感じる」という項目でした。

「作り手」、つまり「ヒト」に関連する項目です。テレビCMでは「使いやすそう」「本格的」など、商品自体の特徴(品質やデザインなど)に関する訴求が中心になることが多いです。また限られた時間や枠の中だけでは、さまざまな側面を伝えることは難しいことも挙げられます。

一方、テレビ番組などの報道では、前述のように商品開発者が出てきて開発エピソードについて語ったり、その分野の専門家に評価を聞いたり、商品にまつわる「ヒト」を通して魅力を伝える構成がとられることが多く、商品に直接的な関係のない第三者(専門家や生活者)を通じて魅力が語られることも、説得力が増す要因の一つになります。

テレビパブリシティならではの「ヒト」のチカラ

2つの調査を通して、テレビCMや番組側の言及内容では伝え切れない商品の魅力を、その商品にまつわる「ヒト」が高めてくれることが分かりました。

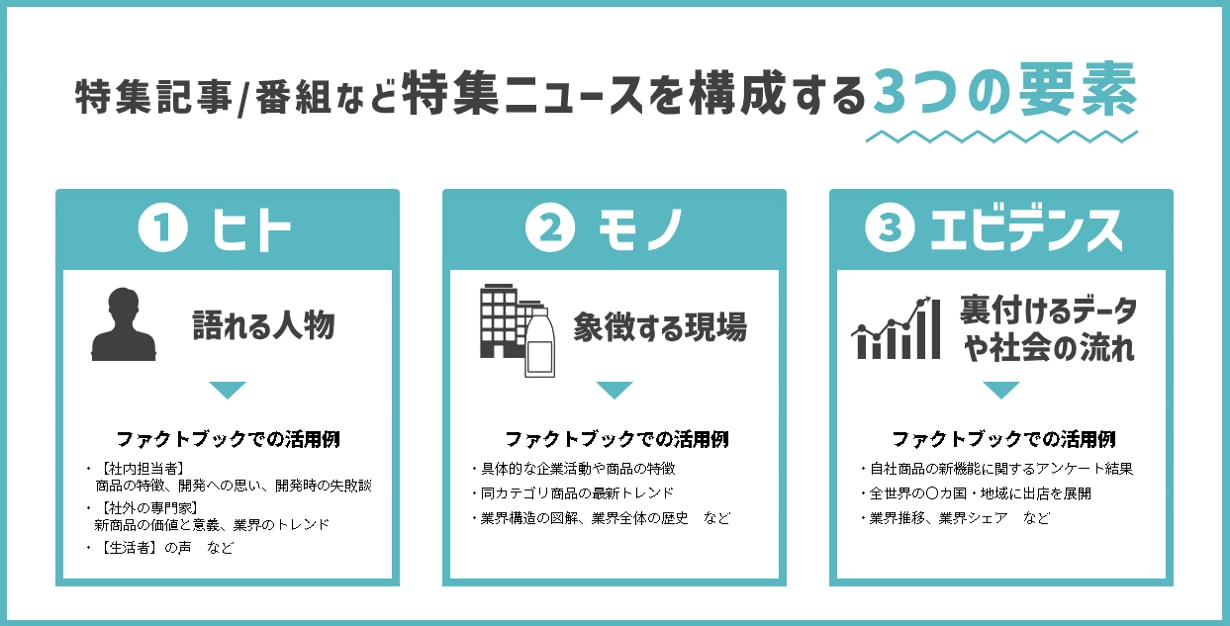

テレビや新聞などのパブリシティの要素を分解すると、特に特集系のニュースでは「ヒト」「モノ」「エビデンス」で構成されていることがわかります。

商品の特性や機能といった「モノ」的価値に加え、売り上げナンバーワン/3年連続受賞といった「エビデンス」的価値は、テレビCMなどの広告で訴求することができます。一方、パブリシティでは「モノ」「エビデンス」だけでなく、開発者のこだわりや思い、専門家のお墨付きといった「ヒト」を通じた商品の魅力を伝えることに向いています。

効果を測りづらいパブリシティですが、今回の調査で「ヒト」の影響力について改めて考察することができました。テレビパブリシティが持つ「ヒト」の効果を認識することで、より効果的なメディア戦略が可能になるのではないでしょうか。

出典:https://note.prx-studio-q.com/n/n542b0783ddde

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

▼メディアリレーションズ「メディアとの関係の築き方」お役立ち資料をダウンロード

▼広報戦略に活用できる「フレームワーク集」をダウンロード

▼「メディアが記事にしたくなる」リリースの作り方 お役立ち資料をダウンロード

▼関連記事

・広報戦略のフレームワーク「PR IMPAKT®️」とは?メディアが伝えたくなる6つのポイント

・「広報効果測定」KPIは?ツールの導入は?課題解決のポイント