大阪・関西万博イヤー!過去最高となるインバウンドをビジネスチャンスに昇華させるポイントとは?

大阪・関西万博の開催を追い風に、年間訪日外国人旅行者数はついに「4000万人超え」の大台へ――。

外国人観光客はどのような媒体から、どのように情報を収集して日本を訪れているのか、インバウンド向けに情報発信を行うメディアの記者・編集長から、外国人観光客の情報収集方法や、外国人観光客の琴線に触れる日本の情報の共通点と、効果的な情報発信の方法を学び、インバウンド向けのPRのヒントを探ります。

また観光や流通業界に限らず、一見インバウンドと無縁に思える業種にとっても、「情報の届け方」や「選ばれる理由」に関する知見は、広報戦略の精度を高めるヒントになるはず。

グローバル展開やブランド強化の視点でインバウンドビジネスを解き明かすべく、株式会社やまとごころ代表取締役 村山慶輔氏にインタビューを行いました。

村山 慶輔(むらやま けいすけ)氏/ 株式会社やまとごころ 代表取締役

兵庫県神戸市出身。米国ウィスコンシン大学マディソン校卒。アクセンチュア(株)を経て、2007年より国内最大級のインバウンド観光情報サイト「やまとごころ.jp」を運営。観光庁 観光DXのあり方に関する検討会有識者メンバーほか、国や地域の観光・インバウンド政策に幅広く携わる。NHK、WBSはじめ国内外のメディアへ多数出演。

著書に『観光再生 サステナブルな地域をつくる28のキーワード 』(プレジデント社)等8冊がある。東京都立大学非常勤講師。観光バリューアップ実践会主宰。

▶電通PRコンサルティング「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード

▶「Catch Asia Borderless Media Network」メニュー資料をダウンロード

目次[非表示]

- 1.万博を契機として、さらに拡大傾向にあるインバウンド需要

- 2.もはや他人事ではいられないインバウンドブーム

- 3.最新のインバウンドトレンドとは?

- 3.1.体験型観光のニーズが高まる

- 3.2.訪日経験豊富層は、「知られざる日本の体験」を求めている

- 3.3.まとめ・広報活動のポイント

- 4.企業が取り組むべき、インバウンド向けコミュニケーション施策

- 4.1.調査から見る訪日旅行客の情報源

- 4.1.1.旅マエ・旅ナカの情報源

- 4.1.2.訪日旅行で参考にするWEBサイトと国・地域別の違い

- 4.2.口コミを集めるための整備と、サステナブル情報の発信が鍵に

- 4.3.日本と海外の文化的要素などの違いに注意

- 5.今後のインバウンド洞察と対策

万博を契機として、さらに拡大傾向にあるインバウンド需要

――2025年のインバウンド需要について教えてください。

2025年、日本における観光業・インバウンドビジネスにおいて注目すべきイベントが「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」です。

これは、2005年日本国際博覧会(愛・地球博)以来、20年ぶりに開催される国際博であり、日本全体の観光需要を大きく押し上げるモーメントとなっています。

政府や経済団体による推計では、万博の開催期間中に訪日する外国人旅行者は約350万人にのぼるとされており、これは関西圏だけでなく、日本全国への波及効果が見込まれる規模です。また、万博によるインバウンドでの経済効果は1兆円規模に達するとされ、宿泊業、飲食業、交通、エンタメ、地方観光のみならず、多岐にわたる業種に活気をもたらすと期待されています。

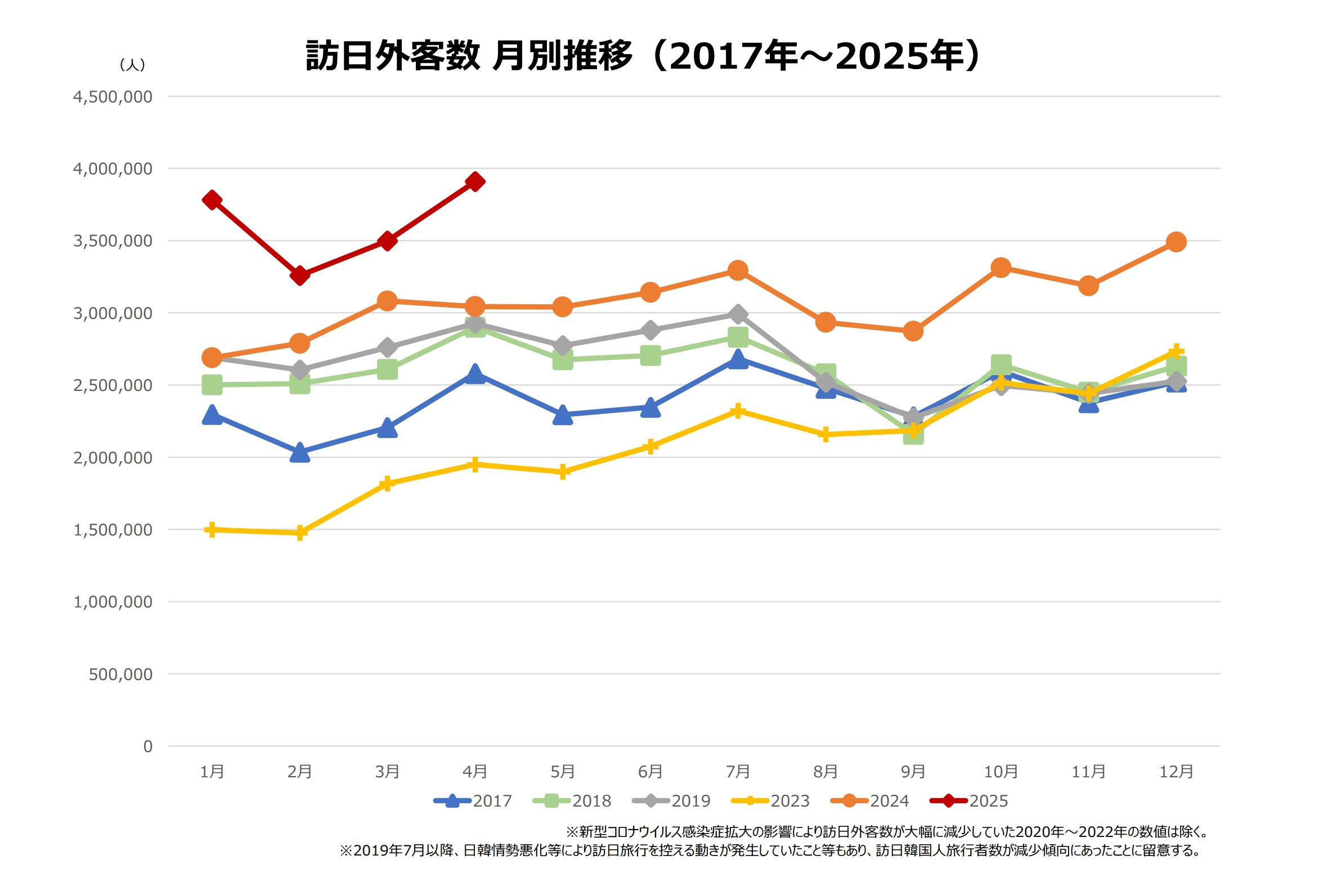

こうした特需の兆しはすでに数字として表れています。JNTOより発表された数値では、2025年4月の訪日外客数は390万8900人に達し、前年同月比で28.5%の増加を記録しました。これは、コロナ禍前のピークを大きく上回る水準であり、2025年1月に記録したそれまでの最高値(378万1629人)をも超える過去最高の記録です。

今後も訪日需要は堅調に推移することが予想され、観光・地域産業に携わる関係者のみならず、国内企業すべてにおいて、大きなビジネスチャンスとなるタイミングを迎えています。

もはや他人事ではいられないインバウンドブーム

――万博を契機としたインバウンドビジネスの具体事例などはありますか?

2025年の大阪・関西万博は、政府や自治体にとって大きな追い風となっています。万博に資する文脈の公的予算の拡充により、商品造成、観光ガイドの育成、受け入れ環境整備といった施策が各地で進められています。「万博を契機に」という動きが昨年から非常に増加しています。

民間企業も、万博を前面に押し出す例は多くないものの、インバウンド需要拡大を好機ととらえ、訪日客向けのマーケティングやサービス整備を加速する動きが強まっています。

もはや、「インバウンドに無関係な業種はない」時代です。宿泊・飲食・小売だけでなく、美容整形、美容室、歯科、不動産、教育など非観光業界にも訪日客のニーズが広がりつつあります。美容整形は、韓国が有名ですが中国人美容医療ツアーは日本国内でも組まれており、日本でもニーズがあります。

一昔前は、百貨店やドラッグストア等でのいわゆる「爆買い」といった数百万円単位の買い物などが話題となっていましたが、現在ではそのような高単価な購買ニーズは減少しています。

一方で、例えばコンビニエンスストアのおにぎりなど、思わぬ商品が海外インフルエンサーの紹介により大流行するなど、どこでインバウンドによる恩恵を受けるか予想しきれない時代となり、各企業がインバウンドに備え、PRすることが重要であるともいえます。インバウンドを意識した日々の企業活動が、ビジネスチャンスを獲得するためには必要不可欠です。

――各企業がなにかしらの恩恵を受けているとのことですが、BtoBビジネスを展開する企業でもチャンスはあるのでしょうか?

業界や企業規模に関係なく、訪日外国人の関心や需要はあらゆる分野に広がっています。

万博というモーメントを生かしたPR事例を紹介すると、大阪では、町工場や中小製造業者にとっても万博を追い風としてチャンスを得る取り組みを行っています。

公益財団法人大阪産業局が実施する「大阪街中ものづくりパビリオン」は万博を“ものづくり技術や製品を世界に発信する機会”と捉え、国内外との、ビジネスチャンスにつなげることを目的とした取り組みです。

このプロジェクトでは、工場見学が可能な中小企業の情報を集約したポータルサイトを開設し、観光と産業体験をつなぐ新しい動線を作っています。海外からの訪日客の視察も想定し「通訳同行であれば対応可能」や「外国語対応の資料の有無」まで発信しており、非観光業界がインバウンドと接点を持ち、価値の創出を進める好例といえるでしょう。

最新のインバウンドトレンドとは?

体験型観光のニーズが高まる

――体験型の観光が人気を集めていると聞きます。

はい、“モノ”ではなく“コト”を求める、いわゆるコト消費の流れは、今も根強く続いています。

例えば、鍛冶屋さんでの包丁づくり体験や、酒蔵での滞在型プログラムなどがとても人気です。こうした“つくる”“暮らす”といった要素を含む体験は、欧米・アジアを問わず幅広い層から支持されています。売り上げの半分以上は外国人というところも。

例えば、大阪堺市にある和包丁を主に取り扱う道具屋「和田商店」と、インバウンド事業を手掛ける株式会社UGXの代表でガイドのYujiさんによるツアー。「自分で研いだ包丁をお土産として持ち帰れる」という記憶に残る体験が、欧米圏の旅行者を中心に高く評価されています。

訪日経験豊富層は、「知られざる日本の体験」を求めている

――訪日体験豊富層では、どのような旅行が近年は注目されていますか。

特に中華圏の旅行者を中心に、“まだ知られていない場所”での体験を求める動きが強まっています。いわゆる“ニッチな観光地”や“人があまり行かないスポット”に訪れることで、『こんな場所を知っている自分は特別だ』と感じたいという、ある種の“発見欲”や“自慢欲”が背景にあるようです。

――具体的には、どのようなかたちでそうした動きが可視化されているのでしょうか?

SNS上で『#offthebeatentrack』『#hiddengem』といったハッシュタグを付けて、地方の知られざる体験を発信している投稿をよく見かけます。例えば、小さな集落での暮らし体験や、地元の人しか知らない絶景スポットなど、“自分だけが見つけた”という特別感がある体験は、シェアされやすく、今後の集客のヒントにもなると思います。

まとめ・広報活動のポイント

ーー最近のインバウンド観光におけるトレンドには、どのような変化を感じていますか?

かつては“美しい景観”や“SNS映え”といった視覚的な要素が旅行者の大きな動機となっていましたが、近年はそれだけでは不十分になってきています。

特にリピーターや欧米からの旅行者を中心に、他人と異なる体験や、より深い文化的な接触を求める傾向が強まっています。そうした層にとっては、“観光地として成熟していないエリアや体験”こそが、魅力的な旅先になり得ますし、集客可能なポテンシャルを持っている可能性は十分にあると思います。

ーーそうした新しいニーズに応えるために、観光地や地域、企業はどのような広報活動に取り組むべきでしょうか?

やはり重要なのは、自社や地域の“世界観”を丁寧に発信していくことです。単に情報を出すのではなく、どんな価値を提供できるのかを物語として伝える。

それには、ターゲットに合ったチャネル選びが欠かせません。オウンドSNSやインフルエンサーマーケティング、さらには口コミなど、複数のコミュニケーション施策を組み合わせながら、“なぜここを訪れるべきか”という明確な理由を、旅行者に伝えていく広報戦略が求められています。

企業が取り組むべき、インバウンド向けコミュニケーション施策

調査から見る訪日旅行客の情報源

旅マエ・旅ナカの情報源

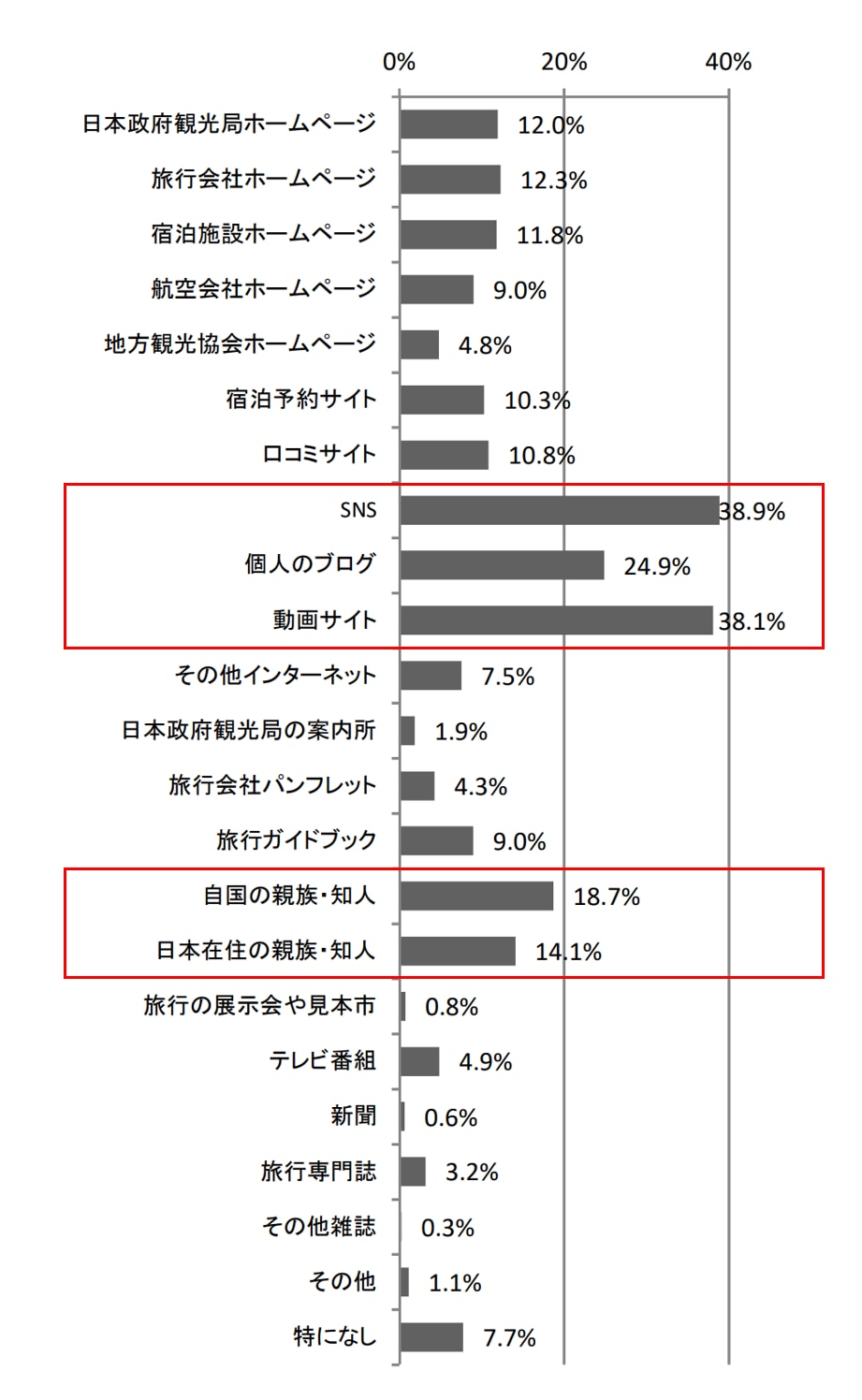

出発前に役に立った旅行情報源(全国籍・地域、複数回答)

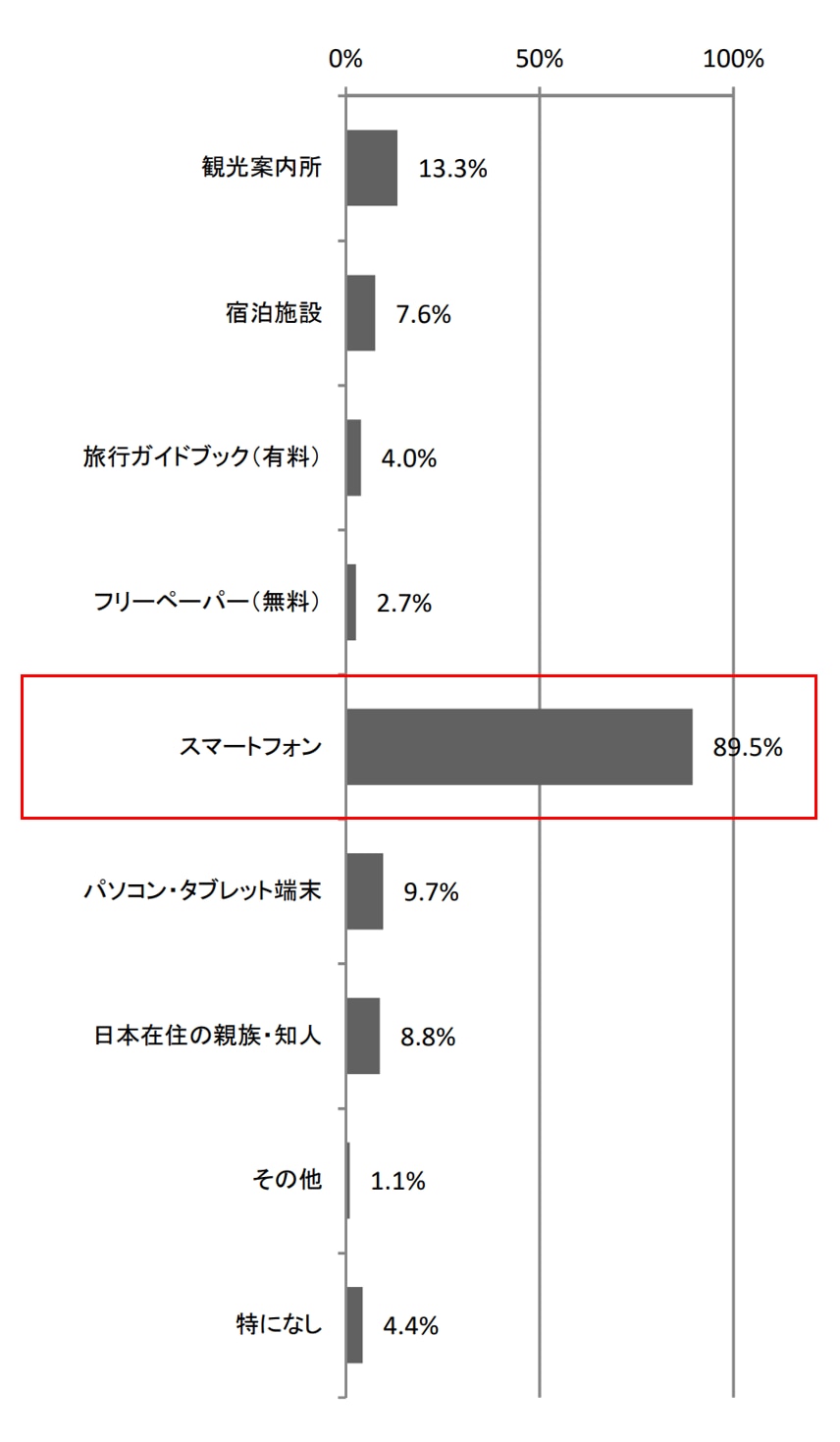

日本滞在中に役に立った旅行情報源(全国籍・地域、複数回答)

「SNS」(38.9%)、「動画サイト」(38.1%)、「個人のブログ」(24.9%)。続いて、自国の親族・知人や、日本在住の親族・知人からの口コミ。

訪日旅行で参考にするWEBサイトと国・地域別の違い

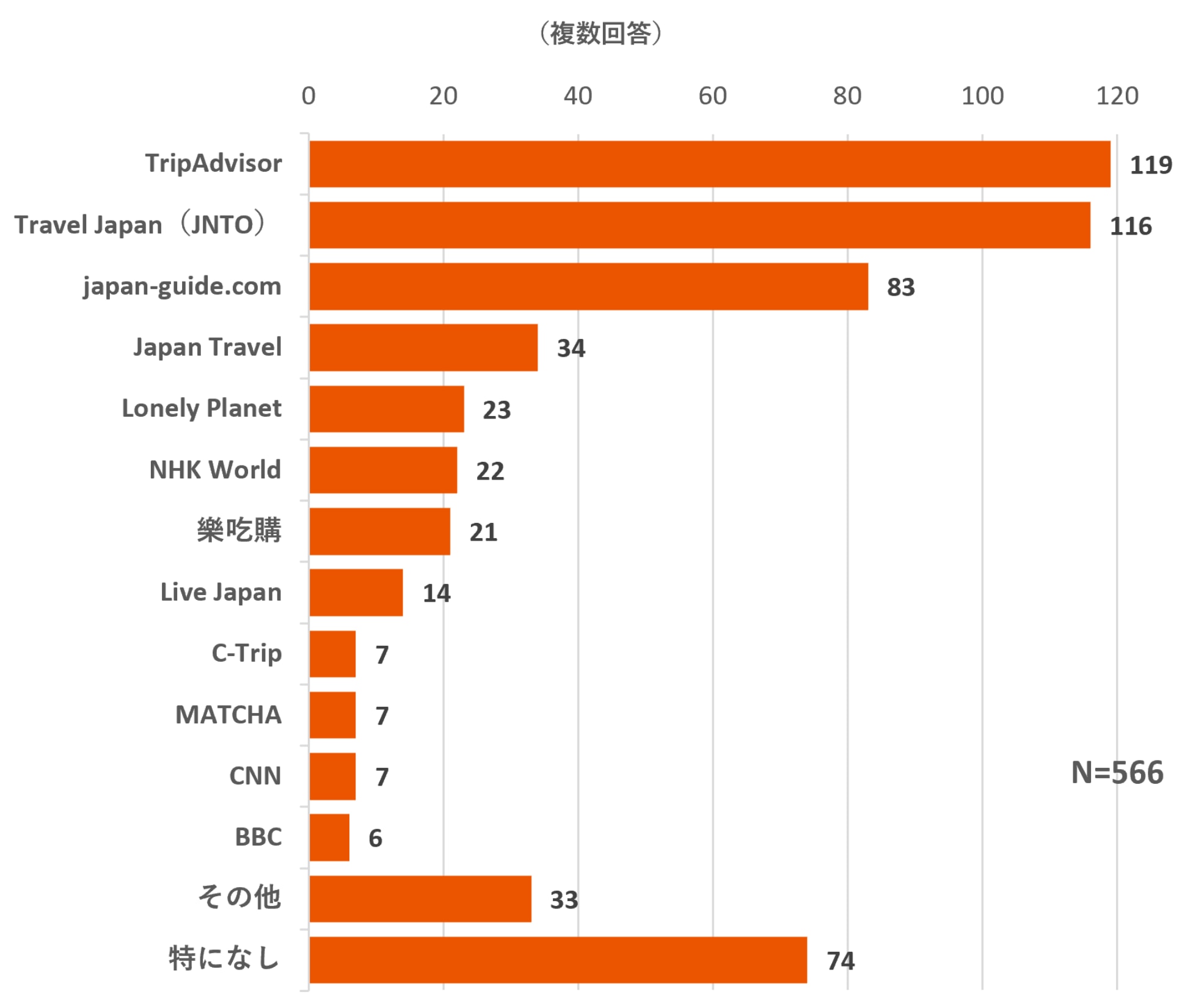

今回の訪日旅行で参考にしたWEBサイト

出典:やまとごころ.jp インバウンド特集レポート

1位が「TripAdvisor」、2位はJNTOが運営する外国人旅行者向け公式サイト「Travel Japan」、3位が「japan-guide.com」。

国によっても情報収入源は異なり、欧米圏では訪日前にはTripAdvisor、口コミ、友人紹介を重視する傾向にあり、アジア圏ではYouTubeなどの動画メディア、日本政府観光局サイト、ブログ・インフルエンサーを重視する傾向にある。

口コミを集めるための整備と、サステナブル情報の発信が鍵に

――企業はインバウンド向けに、具体的にはどのような施策を行っていくべきなのでしょうか?

やはり口コミを大切に扱うことが重要です。GoogleマップやTripAdvisorは、ユーザーからの口コミもつくため、来日前・来日中ともに訪日外国人から参考にされやすい情報源です。

GoogleビジネスプロフィールやTripAdvisorに施設の情報を丁寧に記載したり、様子が伝わる写真を掲載するなど、あらかじめ口コミを書き込まれる場所を整備し、整備後も営業時間などの最新情報をこまめに更新するようにしましょう。

観光客からの口コミに返信をすることも好印象につながります。また、訪れた観光客に口コミの投稿をお願いして、一度訪れた人の体験を次の集客につなげる構造を整えることも、戦術のひとつとなります。

そして、実際に来てもらい、口コミを書いてもらうためには、最初の接点をつくる情報発信が欠かせません。国やターゲットによって重視する情報は異なるので、ターゲット層の国・属性に応じた“デジタルの空中戦”が鍵となります。

最近では“サステナブルな取り組み”も、外国人観光客が施設や飲食店を選定する際の重要な選定基準のひとつとなっており、情報発信の大きなポイントです。

例えば、宿泊施設や飲食店に『サステナブルマーク』が表示されていると、 “環境や地域に配慮している場所を選びたい”という意識がある旅行者にとっては、それが行き先を決める大きなプラス材料になるのです。特に欧州をはじめとした意識の高い層には、その傾向が顕著ですね。

そのためサステナブルな活動をしているのであれば、自社のWebサイト内やオウンドSNSなどを活用して自社の取り組みをしっかりと打ち出していきましょう。

Booking.comなどの予約サイトでも、サステナブルなマークマップや認証を取っていたらそれを掲載できるような仕組みになっており、サステナブル認証マークを付けることも効果的です。

日本と海外の文化的要素などの違いに注意

加えて、日本(アジア人)と海外では文化的要素などが異なるため、その事実を理解した上で発信のためのクリエーティブを制作することが重要です。

例えばアジア人は全体・風景に視点がいきやすく、西洋人は人物に注目する傾向にあるという研究結果があります。

そのため、宿泊施設を紹介する際に、日本では部屋や施設の空間全体を綺麗に撮影したクリエーティブを使用することが多いですが、このようなクリエーティブは海外の人からは無機質で暗い雰囲気だと感じられやすいです。体験者が登場するような、没入感の高いクリエーティブを好む傾向にあり、自分を照らし合わせてイメージすることができるクリエーティブは、行動喚起につながりやすいといわれています。

今後のインバウンド洞察と対策

――今後のインバウンド需要はどのように推移していくと考えられますか?

現在は訪日外国人の8割が東京/大阪/京都/北海道/沖縄といった限られたエリア、あるいは桜や紅葉といった特定の観光シーズンに集中していますが、日本全体で見れば、外国人観光客を受け入れるキャパシティーはまだ十分にあるのが現状です。

今後はこのような一極集中型の傾向から徐々に脱却し、地方への分散がより一層進展していくと見込まれています。

訪日観光客が地方にも分散していくことで、今後もインバウンド需要はさらに高まっていくといえます。

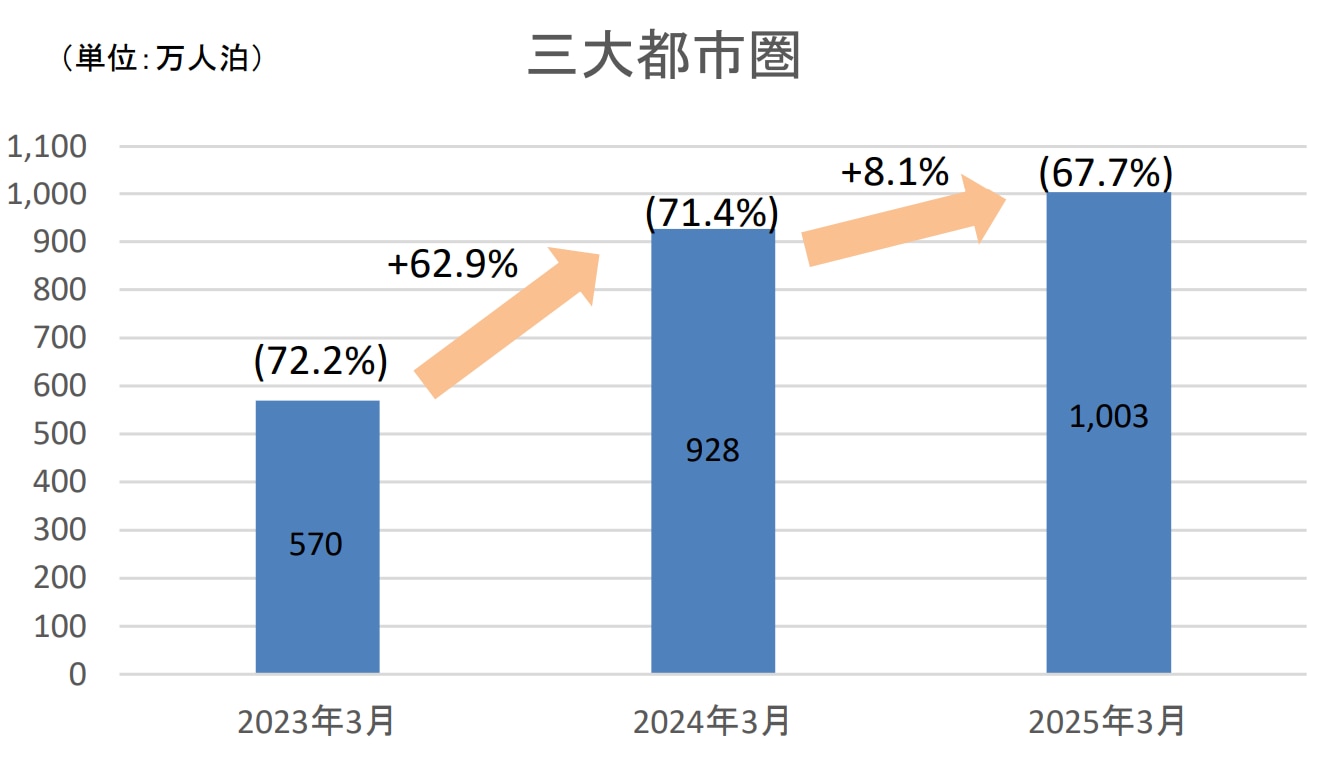

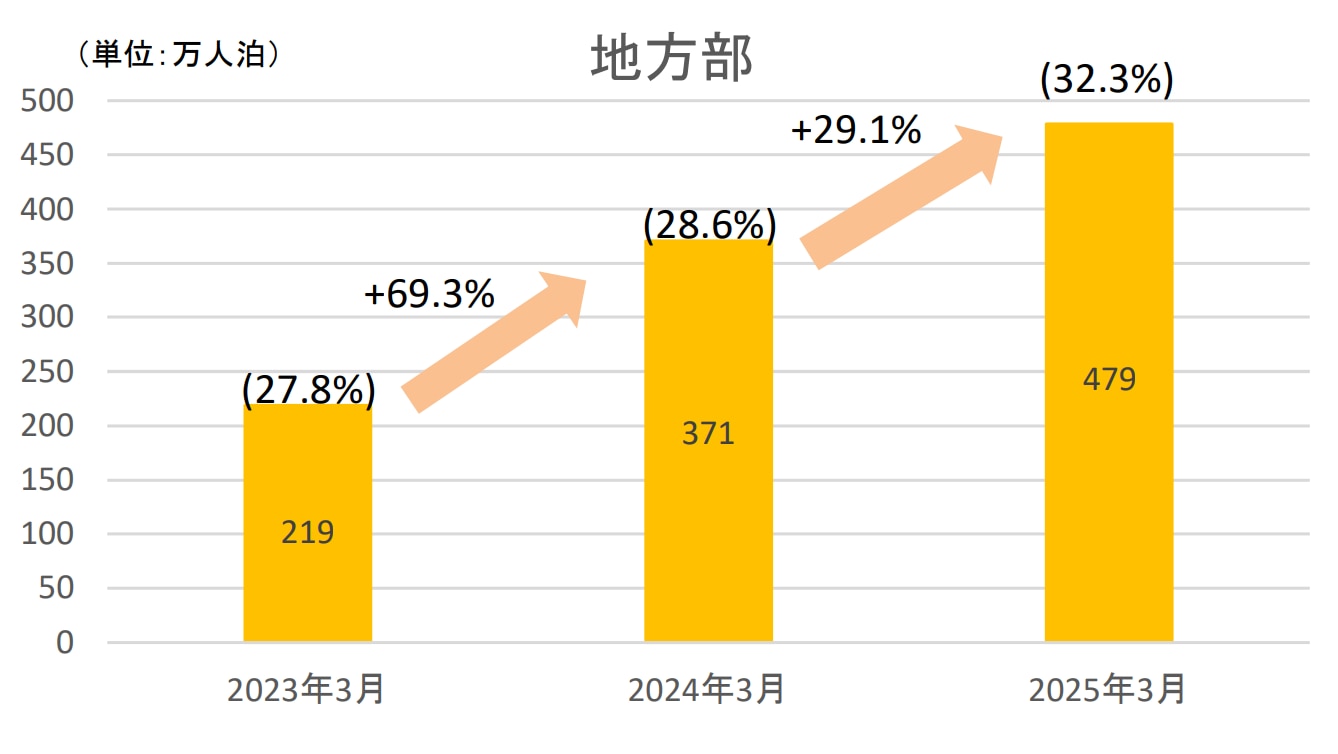

訪日インバウンドの宿泊者数、地方部の伸びが顕著

※ ( )内は構成比

出典:宿泊旅行統計調査(2025年3月発行) 国土交通省 観光庁2025年3月の訪日外国人の三大都市圏シェアは67.7%の1003万人泊、地方部は32.3%の479万人泊。前年同月との比較では、三大都市圏の8.1%増に比べ、地方部が32.3%増と、分散の傾向がみられる。

――企業は今後どのような点に注力すべきでしょうか?

インバウンドは今や観光業に限らず多業種に波及しており、今後の日本市場を語る上で切り離せない重要なファクターとなっています。訪日外国人のニーズや情報接触チャネルは日々変化しているため、現状を定期的に分析し、柔軟に戦略の見直しを行うことで、継続的な集客につなげていくことが求められています。

今後はますますインバウンド需要の影響を受ける可能性が高くなることを見込んで、あらゆる企業で、中長期的な広報・マーケティング戦略にインバウンド視点を取り入れていくことが重要です。

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

▼海外メディアへのニュース配信で広報を強化!「Catch Asia」について詳しく見る

▼戦略設計から実行、効果測定まで強力サポート「グローバルPR支援」サービス資料をダウンロード

▼電通PRコンサルティング「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード

▼関連記事

・グローバルPRとは 日本企業が海外広報で成功するための秘訣と実践ポイント

・海外メディアでのニュース映像の放送・配信で広報を強化!成功のポイントと「Catch Asia Borderless Media Network」の活用法