危機管理広報の鍵は“初動対応” 今できる備えとは?元記者が解説

危機管理広報とは、企業が予期せぬ危機(クライシス)に直面した際に、ダメージを最小限に抑え、迅速に通常業務へ復帰するための広報活動を指します。

人は失敗やミスを犯してしまうもの。クライシスを100%防ぐことは不可能ですが、もし発生してしまったら、最悪の場合は企業の存続を脅かすほどの大きな打撃を経営に与えかねません。

その影響を最小限に抑えられるかどうか、鍵はクライシス発生時の「初動」にあります。

初動対応は何からすべきか、そのポイントは?平常時の今にこそ、できる備えとは?

元記者で、電通PRコンサルティング・危機管理広報コンサルタントの小野真世が解説します。

▶“不祥事”の影響を最小限に 「危機管理広報プログラム」メニュー資料をダウンロード

▶“伝わり響く”社長発信をサポート「トップコミュニケーション・プログラム」メニュー資料をダウンロード

▶“その表現、大丈夫?”発信前に確認できる「感情リスクチェックシート」をダウンロード

目次[非表示]

- 1.危機管理広報とは

- 2.危機管理広報 なぜ“初動”が大切なのか

- 3.危機管理広報 初動対応のポイント

- 3.1.危機の兆しに敏感に

- 3.2.情報収集は、マイナス情報も必ず集約

- 3.3.役割分担を明確に

- 3.4.情報開示は、信頼回復のための手段

- 3.5.情報開示方法は、事案の重篤度によって判断

- 4.初動対応を成功させるために、今できること

- 4.1.危機管理広報マニュアルの作成

- 4.2.緊急対策本部のシミュレーション

- 4.3.メディアトレーニング

- 5.まとめ:初動の重要性と、外部パートナーの存在意義

危機管理広報とは

危機管理は「平常時」「緊急時」「収束時・再発防止」の3つの局面に分けて考えることが一般的です。本記事では、「緊急時」の“初動”に焦点を当てて解説します。

危機管理広報の全容については、下記の記事を併せてご覧ください。

危機管理広報 なぜ“初動”が大切なのか

本社から遠く離れた工場で、大規模火災が発生したケースを想定してみましょう。

第一報を入手したメディアから広報に問い合わせが殺到、火災現場にも取材クルーが次々と押し寄せます。しかし、本社で覚知が遅くなった結果、情報収集が遅れてしまい、現場では取材対応が滞り、情報開示が一向になされません。

するとメディアは、独自に取材を進めます。生活者のマイナスな声が取り上げられたり、センセーショナルなストーリー化が進んだりと、情報不足によってメディアの論調が厳しくなってしまう恐れがあるのです。

また、近年は情報流通構造が変化し、SNSやネットニュースなどによって情報の拡散スピードが高速化しています。生活者も発信者となって「ネット世論」が形成・拡散され、イメージ低下に拍車をかける恐れもあります。

このように、情報開示が遅れてしまうと取材・世論が過熱し、レピュテーションの悪化を招く結果につながってしまう可能性があるのです。

危機管理広報 初動対応のポイント

レピュテーションの悪化を回避するためには、下記の3点を初動において徹底することが肝要です。

① 事実確認を早急に行い、二次被害を防止すること

② スピードを持って影響範囲を特定すること

③ 明らかになった事実には誠意とスピードを持って対応すること

では、クライシス発生時、具体的に何からすべきなのでしょうか。

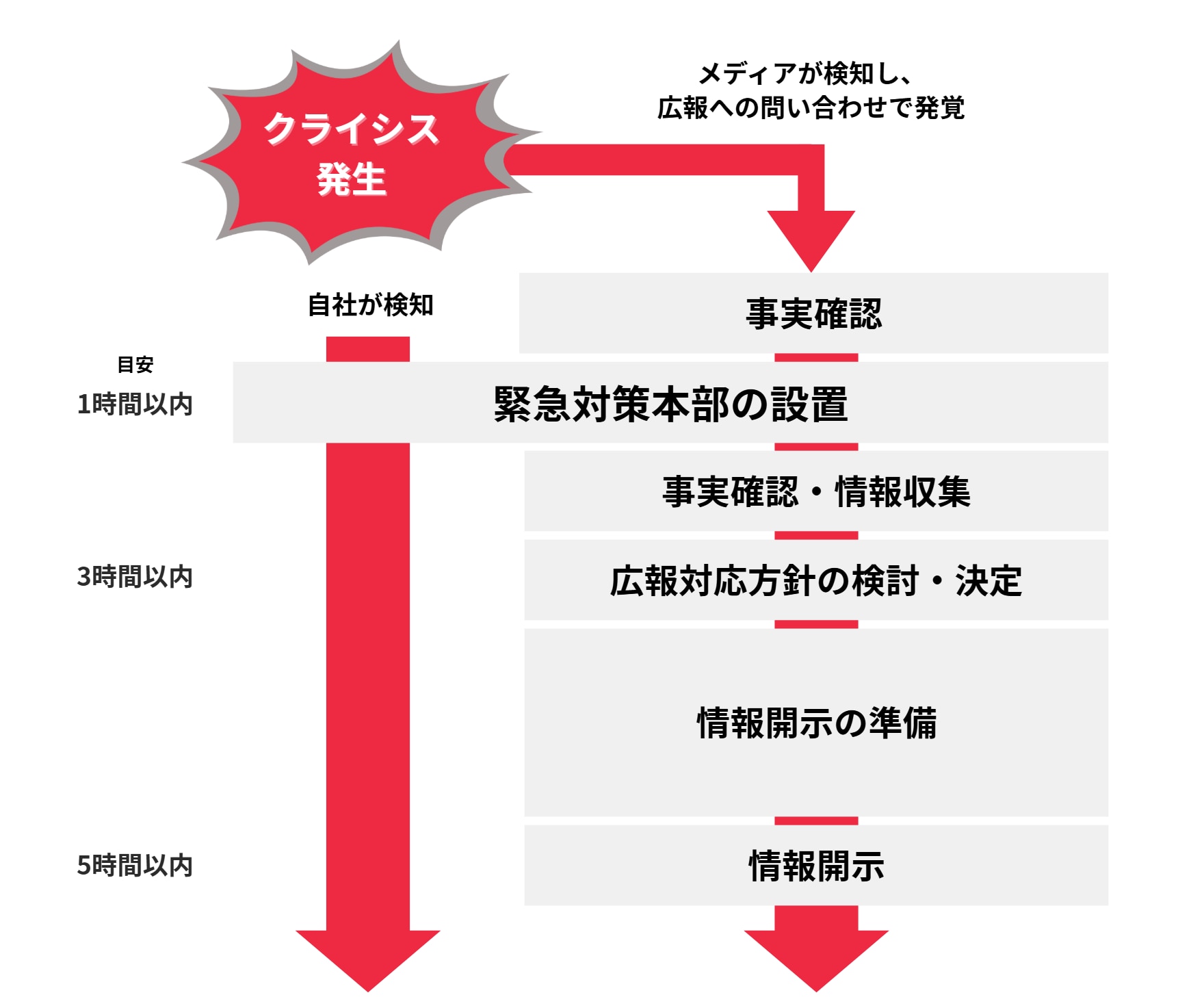

下記の図は初動対応のフローチャートです。

あくまで目安ですが、発生から3時間以内に広報対応方針を決定、5時間以内に必要であれば情報開示をすることとしています。

何をすべきかイメージが湧かない、なかなか間に合いそうにないと感じた方も少なくないのではないでしょうか。

それぞれのフェーズで、スピード感を持って適切に対応するためのポイントをまとめました。

危機の兆しに敏感に

危機の兆しを少しでも感じたら、とにかく早く動くことが大切です。

最も優先すべきは、被害者への対応と二次被害の防止。被害を最小限に食い止めるため、クライシスが発生した当該部署、広報、法務、総務をはじめとする関係部門は、最悪の事態を想定して可能な限り早く情報収集を行います。

情報収集は、マイナス情報も必ず集約

適切かつ健全な判断をするためには、全ての情報を集約することが大切です。特にマイナス情報は、後々発覚すれば事態の早期収束は望めません。各持ち場で情報の取捨選択をしたり、バイアスをかけたりせず、ためらわずに報告しましょう。

情報の集約と裏取りができたら、事実関係と経緯、被害状況と対応内容、報道や法的状況を「ポジションペーパー」にまとめ、社内の情報共有やリリース作成に活用します。

役割分担を明確に

報道機関からの問い合わせへの回答は、広報に一本化するのが原則です。

前述した大規模火災の想定を例に挙げると、現場での取材対応者は工場長なのか、本社広報が現場に向かうのかなど、「誰がどこまで担当するのか」役割を明確にすることで、対応が後手に回ることを防ぎます。

情報開示は、信頼回復のための手段

クライシス発生後、信用や評判の落ち込みをいかに少なくするか。情報開示は、説明責任を果たす、被害を受けた方々におわびをする、さらなる被害を防ぐために注意喚起をするという「当事者意識」の表れといえます。ステークホルダーに対して組織としての姿勢を示すことは、レピュテーションを守ることにつながります。

また、トップによるおわびの態度や対応に対しても、生活者は厳しい目を向けています。責任を回避しようとしていないか、事態を矮小化していないか、第三者の視点を持つことが重要です。

情報開示方法は、事案の重篤度によって判断

情報開示の方法は、「個別の問い合わせ対応」や「ホームページでの情報発信」にとどまるものから「緊急記者会見の実施」まで、さまざまです。

メディアに情報開示するかしないかの判断は、被害規模(死傷者の発生等)、報道状況(取材依頼の殺到等)、行政等の関与状況(強制捜査の実施等)など、状況を客観的に踏まえて判断しなければなりません。

初動対応を成功させるために、今できること

危機管理広報は、クライシス発生後の対応だけではありません。平常時の備え、つまり、危機を予見し対策する「リスクマネジメント」が、初動を成功させるために非常に重要です。

予見力を鍛えるもの、事前回避力を鍛えるものなど、さまざまな対策が存在しますが、ここでは初動に役立つ3つの備えをご紹介します。

危機管理広報マニュアルの作成

危機管理広報マニュアルとは、緊急時に備えて各種判断の指標や情報開示の在り方を一冊にまとめたものです。

万が一の事態が発生した際には、従業員全員が一貫した対応を取るための基盤となり、被害の最小化と事業の早期回復に役立ちます。

緊急対策本部のシミュレーション

前述の初動対応フローチャートにも組み込んだように、スムーズな立ち上げがその後を左右する「緊急対策本部」。関連情報を集中して把握し、対策方針を決定する司令塔です。

司令塔が組織や自分を守ることを優先してしまうと、不健全な情報開示となり、さらなるレピュテーション悪化を招く恐れがあります。初動ミスを防ぐためには、企業の論理ではなく、社会的視点や社会の常識で健全な判断をすることが大切です。

メディアトレーニング

緊急記者会見は、信頼回復のための手段である一方で、登壇者の失言リスクや厳しい責任追及の場面も想定されます。そのため、前段階での「準備」の巧拙がそのまま反映されるといっても過言ではありません。

また、情報開示においては、報道における記者の関心ごと、つまり、社会の視点が必要です。

「何が、なぜ起こっているのか?」

「組織ぐるみによるものか、個人の過失か?」

「これまでに同様のことは起きていないか?」

など、社会からの視点を把握しておくことが適切な情報開示につながります。

まとめ:初動の重要性と、外部パートナーの存在意義

今回はクライシス発生時の「初動」について解説しましたが、良い対応、悪い対応の“正解”はありません。

事案の重篤度、組織や社会への影響度などを勘案しながら俯瞰(ふかん)的、客観的に事案と向き合うことが必要です。

また、リスクマネジメント、つまり、平常時の備えについても紹介しました。クライシスによる企業ダメージを最小限に抑えるためには、リスクマネジメントの専門家と伴走することが肝要です。平常時から外部パートナーと関係を築いておき、万が一クライシスが発生した際には即時に連携することで、迅速な初動対応を果たすことにつながります。

電通PRコンサルティングは、年間約500件、ほぼ全ての業界において危機管理広報のサポートを行っており、多くの実績とノウハウを蓄積しています。体制強化と情報共有を密に行い、適切な初動につなげる「リテナープログラム」をはじめ、多様なプログラムをご提供しています。

詳しくは、資料をダウンロードしてご覧ください。

また、具体的なご相談については、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

▼“不祥事”の影響を最小限に 「危機管理広報プログラム」メニュー資料をダウンロード

▼危機管理広報の基本の“き”が学べる「オンライン広報講座」について詳しく見る

▼危機管理広報無料相談会に申し込む

▼関連記事