「選ばれる」時代の採用ブランディング 決め手は「社員のリアルな言葉」を起点にした伝わるコミュニケーション

2025年10月8日、電通PRコンサルティングでは、「伝わる採用ブランディングの本質と実践」に関するセミナーと体験会を開催。メーカー、IT、金融、サービスなど幅広い業界から、人事・広報・経営企画部門の担当者や多くの役員の方が参加しました。当日は、採用コンサルタントの谷出 正直氏をお迎えし、社員一人一人が会社の魅力を自分のリアルな言葉で語れる“言語化力”の重要性について解説しました。

また、会場でご参加いただいた方には、「自社を魅力的な職場として、自らの言葉で語れる社員を育成する」ことを目的とした、当社のプログラムを疑似体験いただく機会もご用意しました。ここでは、その体験会の様子も併せてレポートします。

▼採用ブランディングセミナー当日の様子を録画で見る

▶採用ブランディングセミナー当日のプレゼンテーション資料をダウンロード

▶「人事×広報」で共創する企業(≒採用)ブランディング資料をダウンロード

目次[非表示]

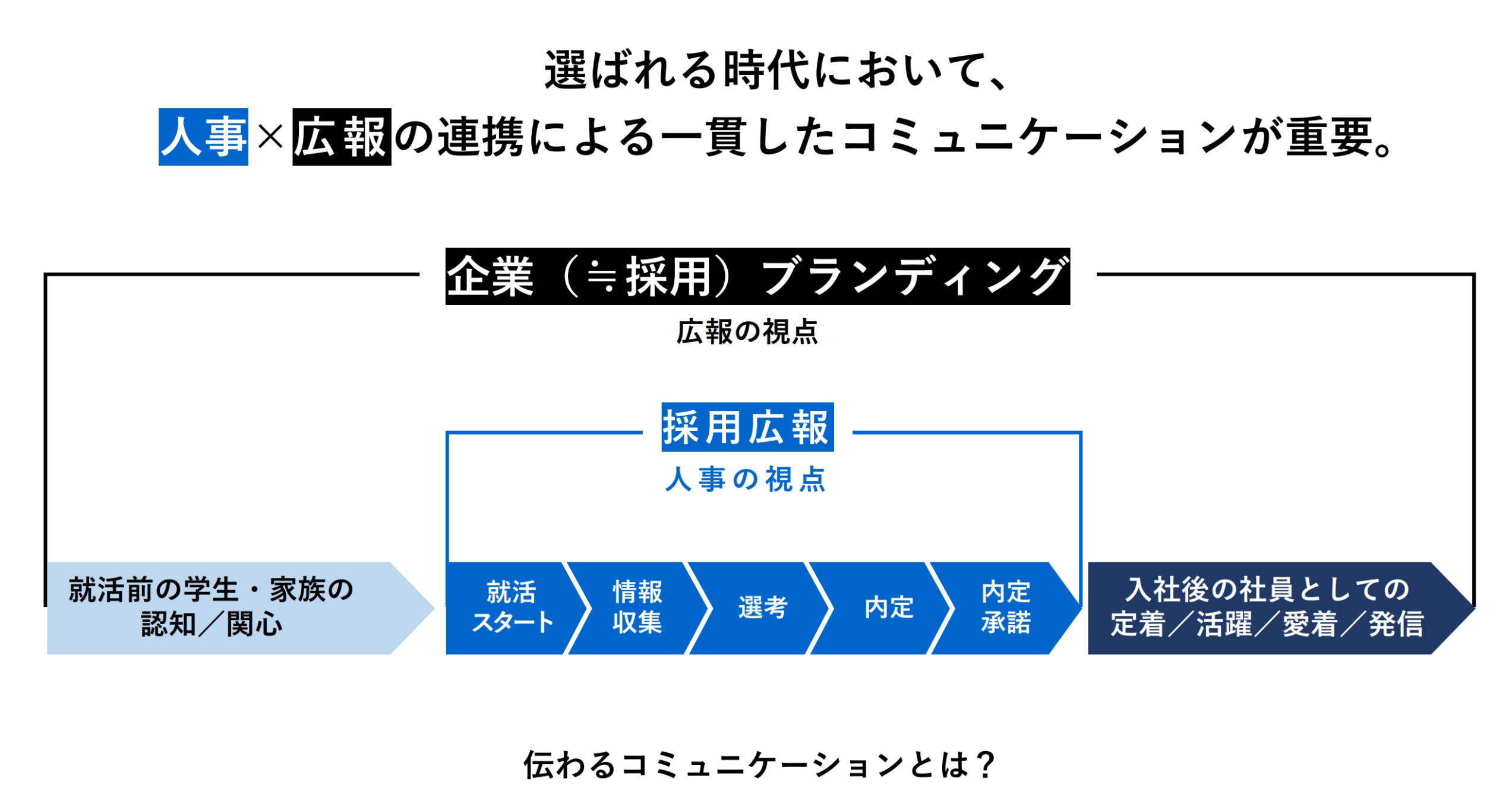

人事×広報の連携による「企業(≒採用)ブランディング」とは

電通PRコンサルティング シニア・チーフ・コンサルタント 石井 裕太(モデレーター)

いま、多くの企業が採用戦略の見直しや情報発信の強化に取り組んでいますが、「学生に自社の魅力が伝わらない」「内定者の辞退や入社後のミスマッチがなくならない」といった課題も少なくありません。

電通PRコンサルティングでは、採用を起点にした企業ブランディングを「採用ブランディング」と定義しています。入社するに値する1社として選ばれることを第一に、就活生との関係づくりを行う“人事”の視点に対し、就活生になる前の学生やその家族、あるいは入社後の社員など、広い意味でのマルチステークホルダーとの関係づくりを行うのが、“企業広報”の視点です。

採用活動はこれまで「企業が学生を選ぶ」だったのに対し、労働人口の減少などを背景に、「企業は学生から選ばれる」状況に変化しています。こうした状況下で選ばれる企業になるためには、就活生との関係づくりだけではなく、マルチステークホルダーとの関係づくりの視点を持つ担当者による一貫性のある企業コミュニケーションが、採用活動の面でも必要不可欠となります。つまり、広報・人事の連携なくして新しい採用戦略のアップデートはできないといえるでしょう。

伝えるから「伝わる」へ。~採用コミュニケーションにおける3つの条件とは~

採用コンサルタント/採用アナリスト 谷出 正直氏

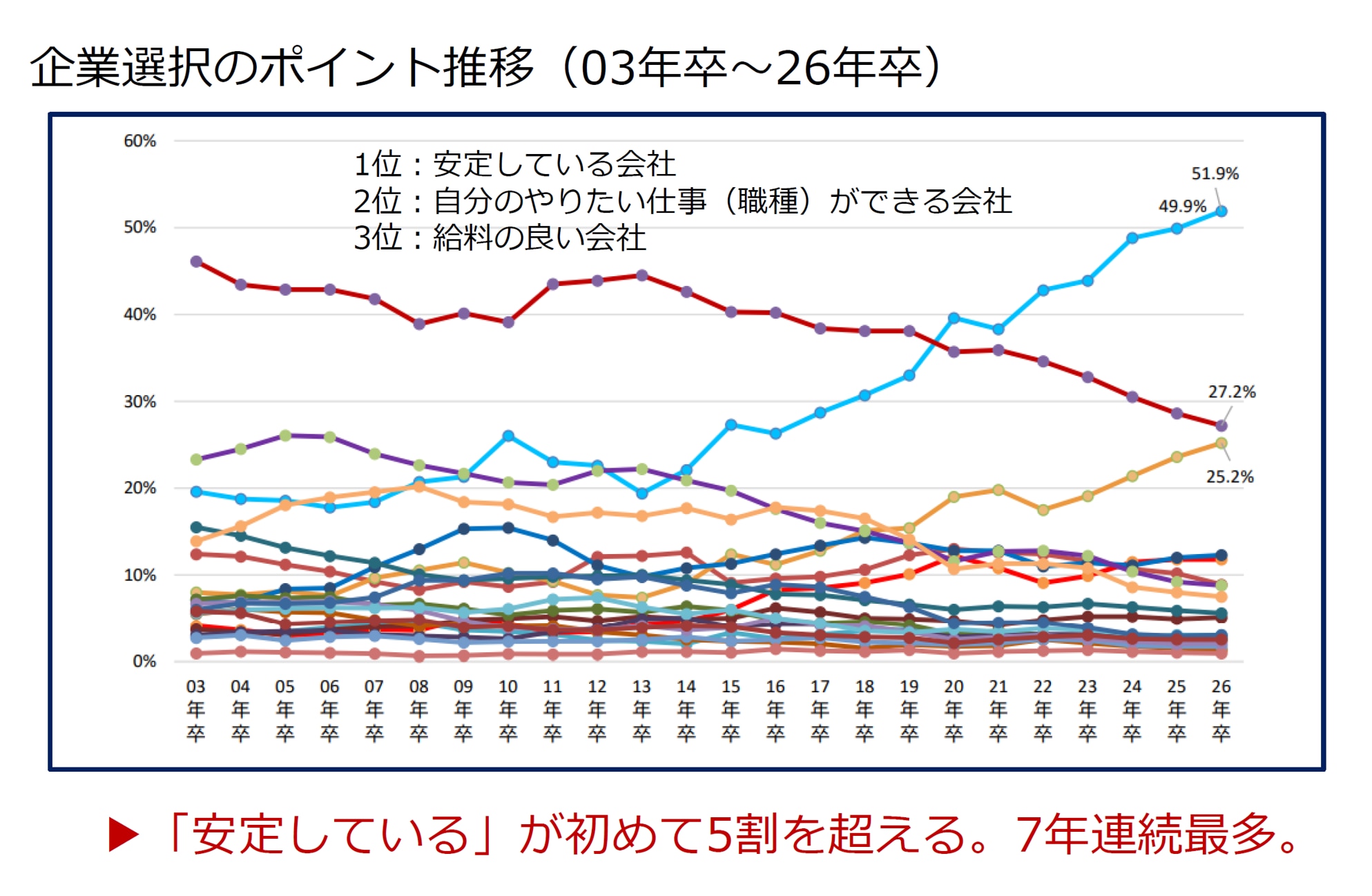

【参考】マイナビ「2026年卒大学生就職意識調査」

https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2025/04/shushokuishiki-25-01.pdf

一見「安定」志向で…最終的な決め手は「社員」という就活のリアル

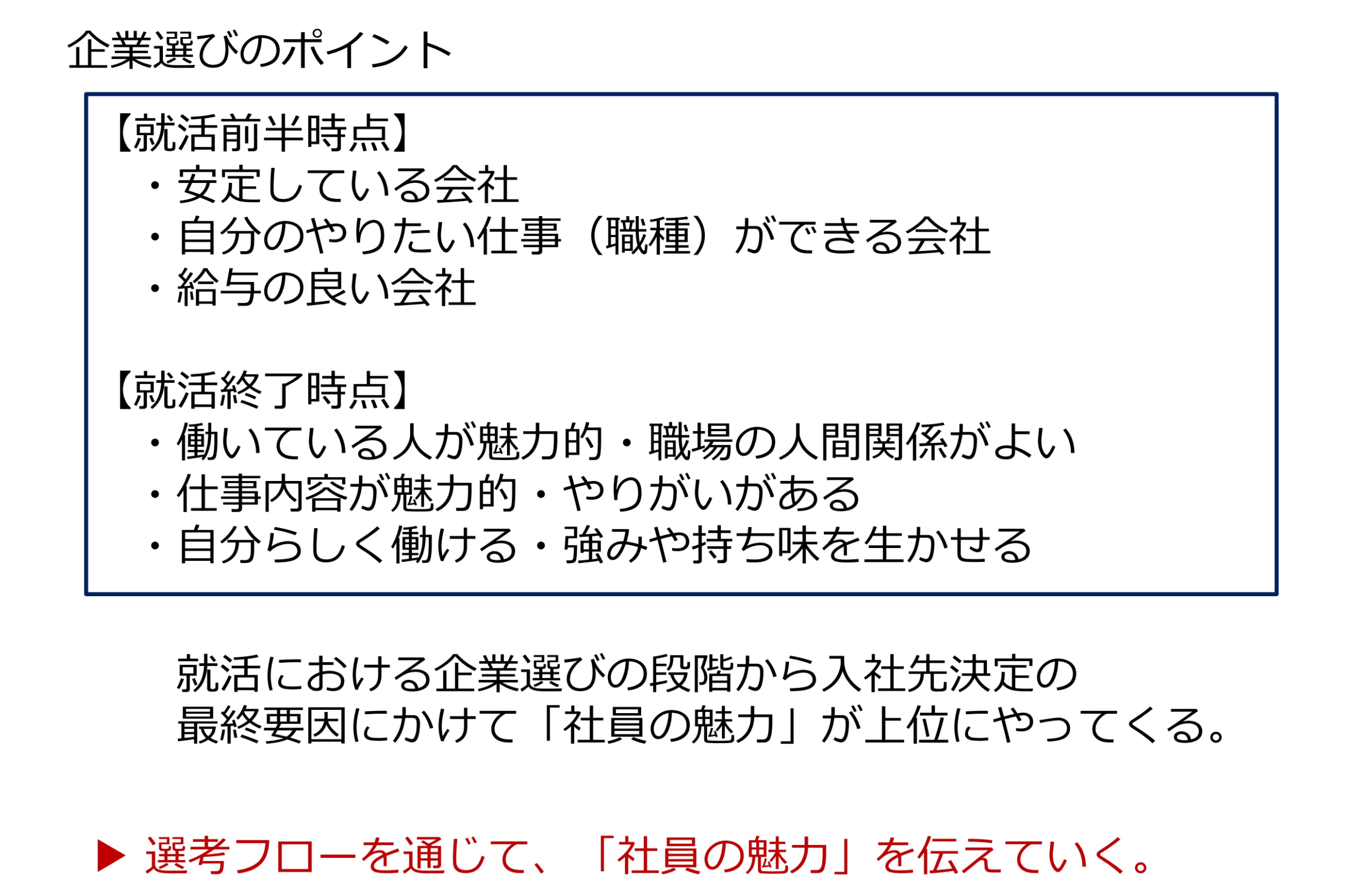

10月1日の内定解禁日以降、各企業で来春に入社する学生の内定式が行われています。マイナビの「2026年卒大学生就職意識調査」によると、企業選択のポイントとして「安定している」と答えた人の割合は51.9%と初めて5割を超え、7年連続最多となりました。

一方で、リクルートマネジメントソリューションズが発表した「新入社員意識調査2025」によると、2025年入社者が答えた「就職先の会社を選ぶうえで重視していたもの」のトップは「働いている人が魅力的・職場の人間関係がよい」でした。

就活初期段階では一見「安定性」を重視しているように見えても、最終的な意思決定時には「人、つまり社員の魅力」が決め手になっていることが分かります。

いま就活生が求めているのは「社員のリアルな“言葉”」

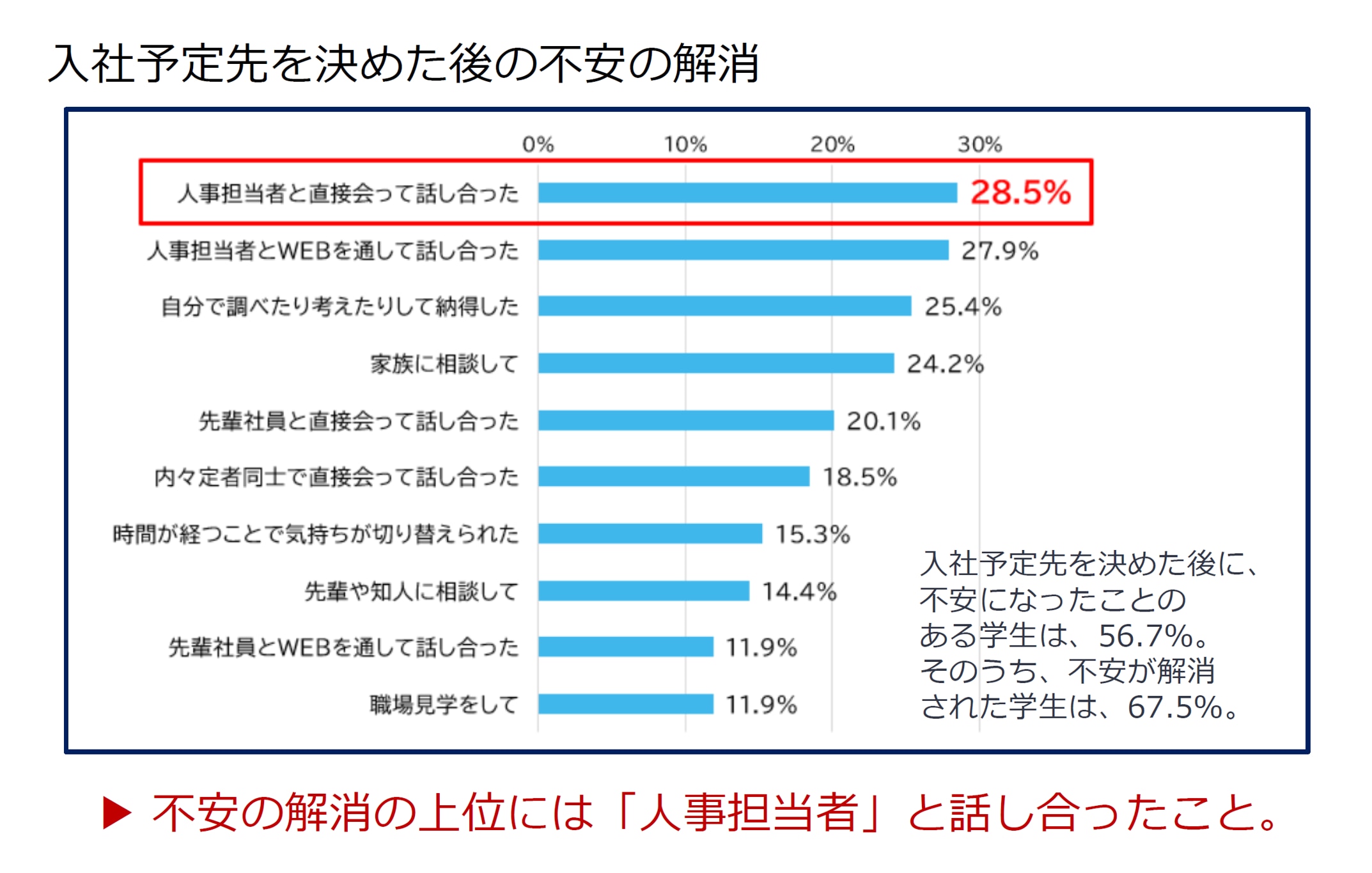

【参考】マイナビ「 2026年卒 大学生キャリア意向調査7月<入社予定先の決定と不安> 」

https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250826_100140/

マイナビの「2026年卒 大学生キャリア意向調査7月<入社予定先の決定と不安> 」によると、入社予定先を決めた後に不安が解消された理由の上位2項目に、「人事担当者と話し合ったこと」が挙げられています。

口コミサイトやAIの活用によって、情報はより容易に得られるようになりましたが、それらは表面的な理解にとどまりがちです。だからこそ、いま就活生が求めているのは「社員のリアルな“言葉”」であり、それが大きな差別化や、納得の要素となります。

よって、就活生に自社を“理解”してもらう段階から、“行動”=入社するまでの一連の選考フローを通じて、企業は「社員の魅力」が伝わるコミュニケーションを展開することが重要です。

伝えるから、「伝わる」へのシフトに必要な“WHY”語り―共感を生む「相手視点」と「ナラティブ」とは

ストーリーとナラティブ:企業・仕事の特徴

社員一人一人が、自分自身の言葉で「伝わる」コミュニケーションをするために必要なのは、「WHYから始める」ことです。

その理由の一つ目は、WHY(理由や意味づけ)を語ることが「相手視点」を持つことにつながるからです。

就活生は「なぜこの会社がその事業をするのか」「なぜこの社員はこの仕事を続けているのか」といった“意味”を知りたいのです。WHYを語ることで、単なる情報ではなく「その背景や理由」が伝わります。

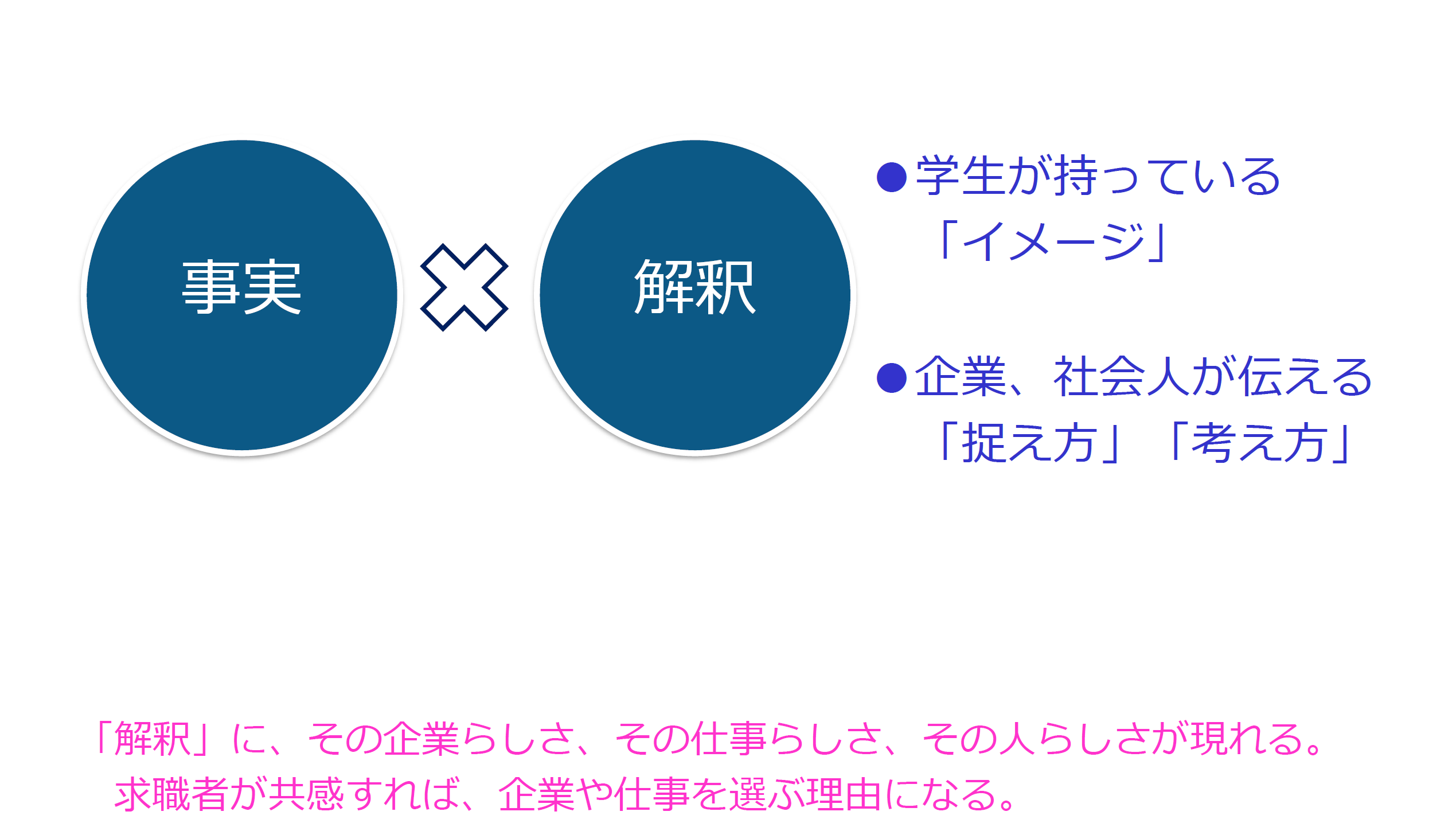

“理解”を促す「ストーリー型」ではなく、事実に解釈を掛け合わせて“共感”を生む「ナラティブ型」の語りになるからです。

「ストーリー型」の語り例:「入社3年目で大きな契約を取った」

「ナラティブ型」の語り例:「その経験で“挑戦する意味”を学んだ」

企業が持つ事実に“解釈”を添えて語ることで、その企業や仕事、社員らしさが表れます。就活生がその語りに共感したとき、初めて「この会社で働きたい」という“理由”が生まれるのです。

社員本人が実感して「肚(はら)の言葉」で語ることがもっとも大切

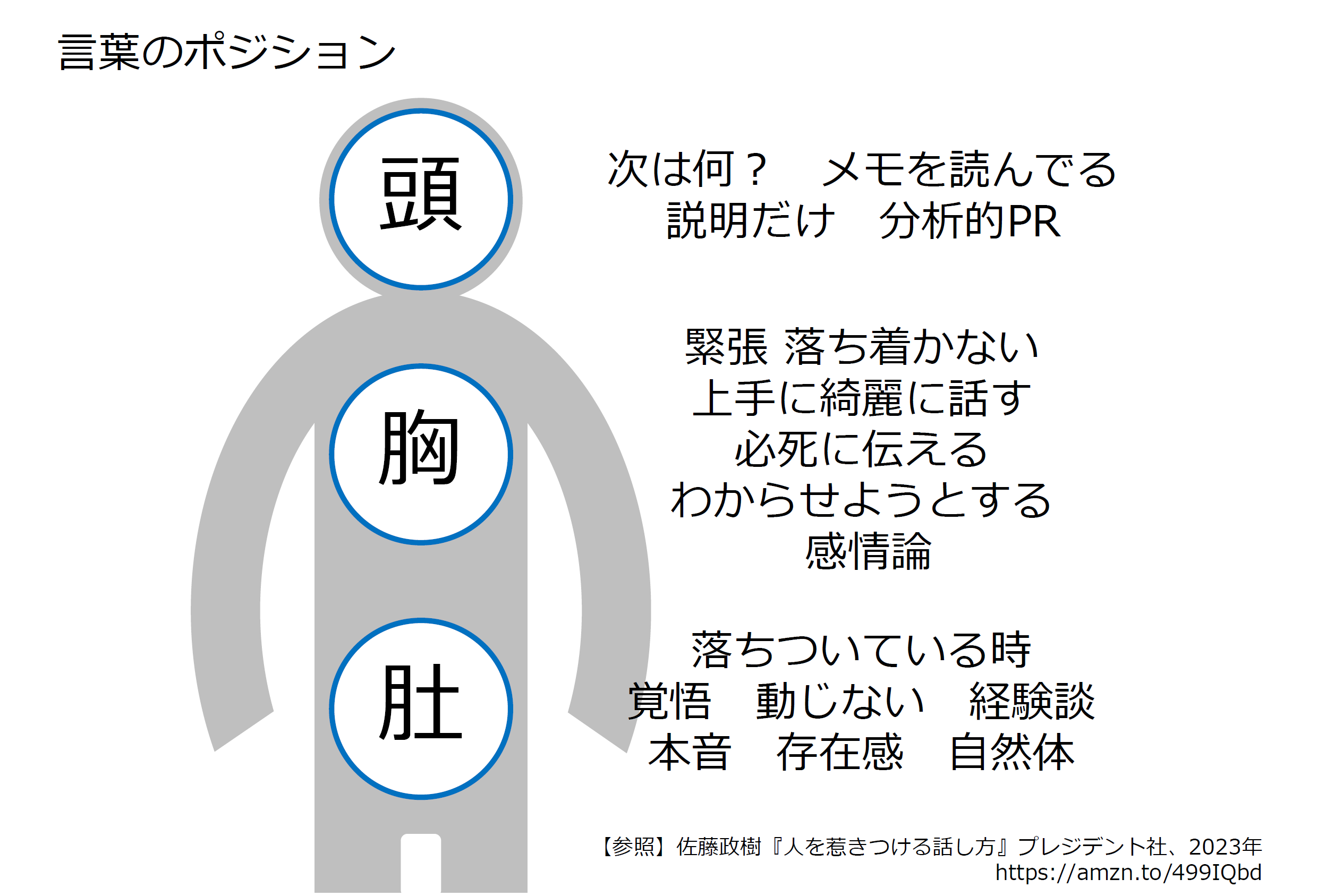

劇団四季の元主役で感動創造トレーナーの佐藤政樹氏は、著書『人を惹きつける話し方』(プレジデント社、2023年)の中で、「人が発する言葉の出どころ」を示す“言葉のポジション”という考え方を紹介しています。

それによると、言葉には「頭」「胸」「肚(はら)」という3つのポジションがあり、どの位置から話しているかによって、相手に伝わる深さが変わるといいます。

社員が就活生と向き合うときに最も大切なのは、社員自身の言葉に実感がこもっていることです。借りてきたような言葉では、就活生の心に届きません。

「頭」で話すのは、台本を読むように情報を伝えるだけ。

「胸」で話すと、感情はこもっていても、聞き手から見ると、うわべだけで表面的に聞こえてしまう可能性があります。

一方で「肚」で話すとき――つまり、自分の言葉で意味を理解し、実感を持って語るとき――その言葉は自然に、そして深く相手に伝わります。

伝わる言葉とは、社員本人が納得し、肚落ちして語る“肚の言葉”なのです。

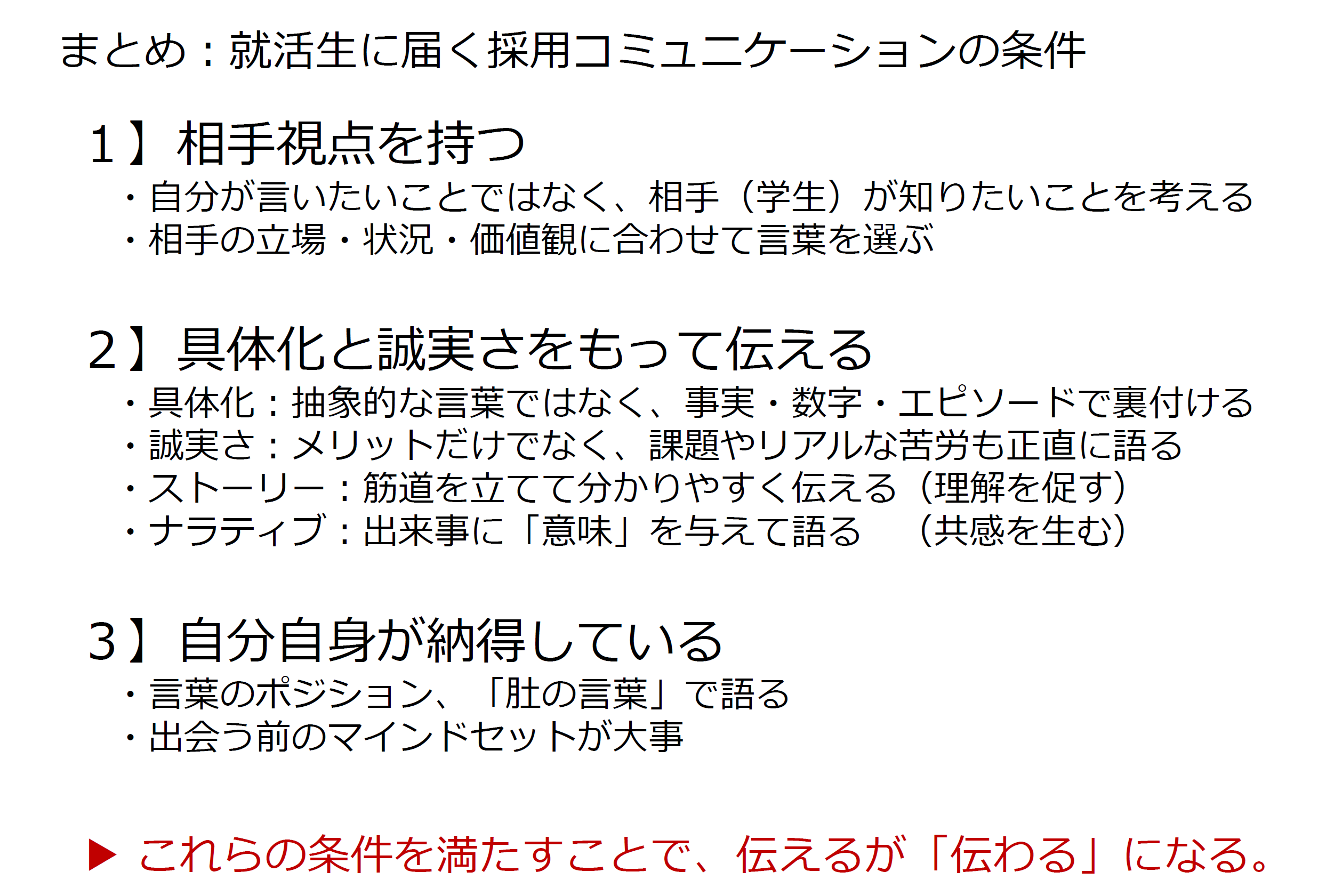

就活生に届く採用コミュニケーションにおける3つの条件

社員による就活生とのコミュニケーションは、

① 相手視点を持つ

②具体性と誠実さをもって伝える

③自分自身が納得している

この3つの条件を満たすことで、“一方的に伝える”コミュニケーションから、“伝わる”コミュニケーションへと変化します。

では、社員一人一人が「この会社は魅力的だ」「この学生に伝えたい」と肚落ちした状態で言語化して伝えられるようにするためには、どうすればいいのでしょうか。そのためには、言語化能力を高める必要があります。その手法として、自己理解や自己認知を行うこと、棚卸しや対話をすること、それから他者の視点を知り考えることなどが挙げられます。とはいえ、求職者に会う前にそれを社員に自身でやってほしいと依頼しても、難しいことが多いのは想像に難くありません。

自社の魅力を「リアルな言葉」で語れる社員を育成するワークショッププログラムとは

電通PRコンサルティング シニア・コンサルタント 森 碧

インターンシップの現場やさまざまな採用プロセスで直接対話するのは、社員一人一人。そんな社員から発せられる言葉に“肚落ち感”をつけ、言語化力を磨くための実践的プログラムの一つとして当社で提供しているのが『ビジョン・クエスト』です。

電通PRコンサルティングの実践的プログラム『ビジョン・クエスト』

特徴は3つで、①視覚を使わない対話によるブラインド・コミュニケーション、②対話を可視化するグラフィック・レコーディング、③複数のファシリテーターが連携するコレクティブなファシリテーションを通して、組織と個人の「ありたい姿」の「言語化」を促します。

『ビジョン・クエスト』導入事例(株式会社日立製作所様)

人事と広報が連携して行った当プログラムの事例として、株式会社日立製作所様の施策があります。本事例では、まず人事部内のメンバーで、そして別日に人事部と広報部が合同で実施しました。

まず参加の皆さんにはアイマスクを着用した後、ある香りを嗅いでもらい、そのイメージを具体的に言葉で描いてもらうといったアイスブレイクからスタート。

続いて自社の魅力や他社にはない“らしさ”について、対話を重ねていただきました。ブラインド・コミュニケーションを終えてアイマスクを外すと、目の前には参加者の対話内容が一枚の絵にまとまったグラフィック・レコーディングが。

後半はこのグラフィック・レコーディングを見ながら、さらに内容を深掘りしていき、全参加者で意味づけや解釈を行い、共通認識をつくるワークを行いました。

参加した社員からは、「参加者から出てきたこと(言葉)にすごく納得できた」「やっぱりいい会社だなって思うきっかけになった」といった肚から出てきた声も。また、グラフィック・レコーディングされた絵は、参加社員の方々の言葉全てをも字とグラフィックに起こした貴重な記録にもなります。

社内広報を担当する参加者は「これまでも社員からいろんな魅力を聞いてきたが、それ以外の魅力を聞くこともできて、新たな発見があったのがすごくよかった」と語りました。

体験会レポート~参加企業の人事・広報担当者の声~

本セミナーでも、会場で『ビジョン・クエスト』の体験会を実施。参加企業の人事や広報、経営部門の担当者にが『ビジョン・クエスト』の一部である「ブラインド・コミュニケーション」を疑似体験いただきました。

現場では、アイマスクをしているからこそ、どの参加者も会社や部署の垣根を越えて、質問や意見、感想などに純粋に耳を傾けたり、和やかなムードで意見されたりしている様子がうかがえました。

参加いただいた企業の担当者様からは、「耳で集中して聞いている中で、人とのつながりを大事にする価値観が自分の中にあると再認識することできました。対話を通して、いまの会社に何を求めているのかを実感することができました。」(人事担当)、「対話をすると、新しい考えが浮かんだり、質問に答えることで考えを引き出してもらえたと感じ、勉強になりました。これから会社に持ち帰って実践したいです。」(広報担当)といった声も聞くことができました。

また、最後に採用コンサルタントの谷出氏から、「皆さんからのリアルな感想を聞いていて、肚落ちするという感覚を実感いただけたのではないかと思います。自分の中で肚落ちしていれば、これを会社のビジョンや事業に置き換えたときにも、相手にしっかりと伝わります。いまの感覚を大事にして『伝える』から『伝わる』に変わっていければいいと思います」と話すと、参加者の皆さんが大きくうなずいていました。

最終的に入社先の1社を決める際に決め手となる「社員」。相手視点を持ち、社員自身が納得して具体性と誠実さをもって就活生とコミュニケ-ションをすることで、「一方的に伝えるコミュニケ-ション」から、「伝わるコミュニケーション」へと変化します。

企業が就活生に選ばれる時代の採用ブランディングに、電通PRコンサルティングのソリューションをぜひご活用ください。

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

▼採用ブランディングセミナー当日のプレゼンテーション資料をダウンロード

▼「人事×広報」で共創する企業(≒採用)ブランディング資料をダウンロード

▼企業変革を支援するための未来探求型ワークショップ「ビジョン・クエスト」資料をダウンロード

▼関連記事

・効果的な採用ブランディングとは?市場動向からみる"選ばれる企業"の特徴