α(アルファ)世代とは?消費行動の特徴とマーケティングで取り組むべきこと

Z世代が社会の中核を担い始めた今、15歳以下(2010〜2024年生まれ)の“α世代”が、教育・エンタメ・消費の最前線で注目を集めています。

生まれたときからデジタル環境と“withコロナ”が当たり前という時代に育った彼らは、Z世代やミレニアル世代とは異なる新しい価値観と独自の行動原理を持っています。

本記事では、多様な業界でマーケティングや広報戦略を支援し、産学連携におけるZ・α世代の若者研究をけん引する小々馬敦教授の知見をもとに、α世代のリアルな姿を捉えながら、2030年代の消費動向を見据えます。

小々馬 敦(こごま あつし) / 産業能率大学 経営学部教授

ブランドエンジニアリング代表取締役。産業能率大学大学院総合マネジメント研究科教授。グローバルアドエージェンシーにて、FMCGブランドのマーケティング戦略支援を経てブランドコンサルティングの業界に転籍。インターブランドジャパンを経て、プロフェットの日本法人代表、マッキャングループのフューチャーブランドの代表取締役社長を歴任。近年は「日経広告研究所報」「日経クロストレンド」などに寄稿多数。

▶Z世代・ミレニアル世代向けメディア「AMP」媒体資料を見る

目次[非表示]

SNS、AI、DXが進化する社会の中で成長しているα世代がつくる新しいスタンダード

ーー今、α世代に企業が注目すべきメリットは何でしょうか?

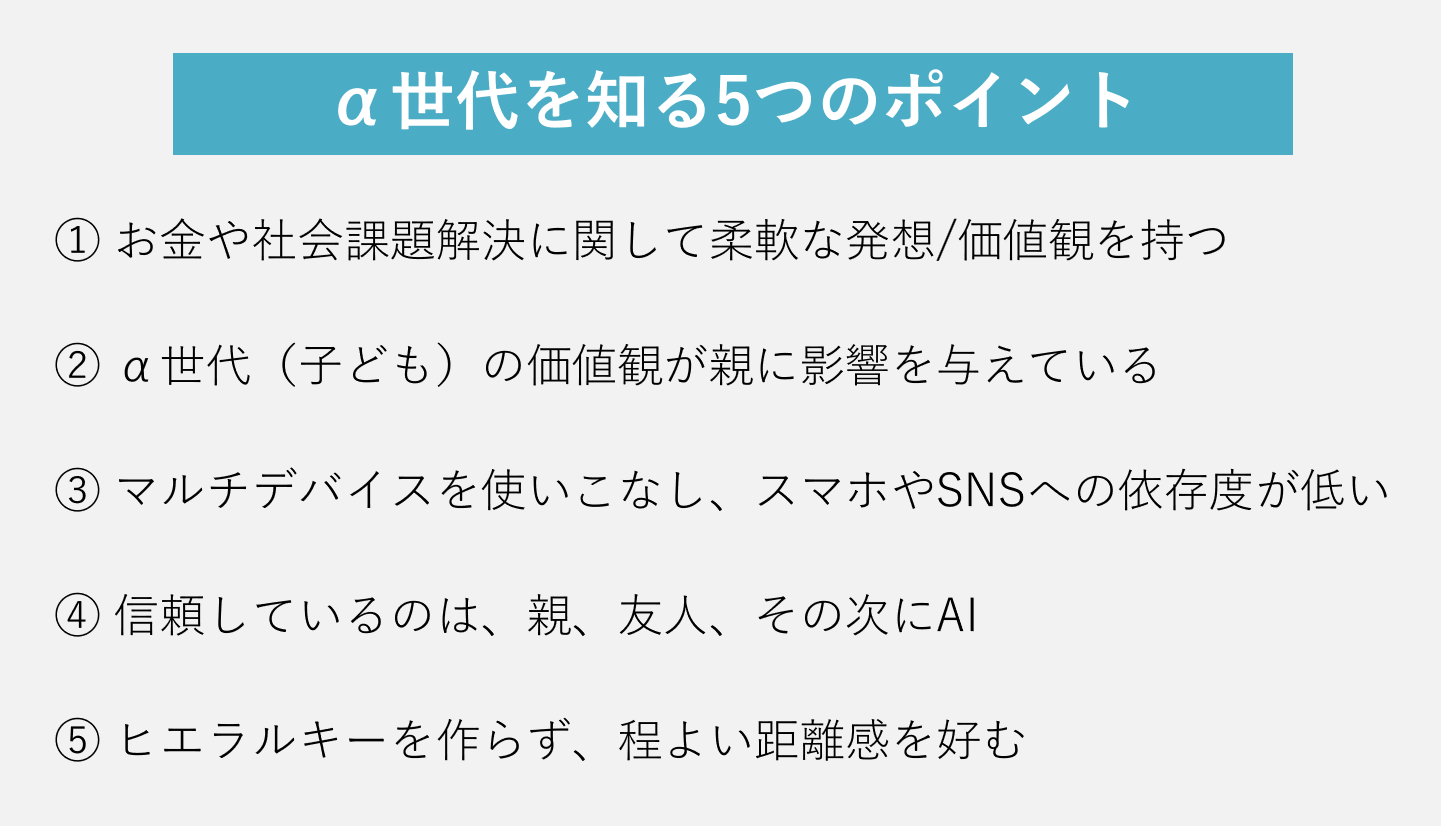

10年ほど前までは「若い人はお金を使わないでしょ」という理由で企業がマーケティングを行う対象はシニア層に向かっていました。しかし、2018年以降、「Z世代」はマーケティング界のバズワードになります。多様な価値観を持つ若者を理解し、早い時期から共感や感情的なつながりを形成することがLTV(顧客生涯価値)や企業価値の最大化に寄与することに、多くの企業が気づいたのだと思います。

また、SNS、AI、DXなどが進化する社会の中で成長しているα世代の感性と行動規範は、2030年代以降の新しいスタンダードになっていくと考えられます。それらを理解することはこの先企業が持続経営していく上で不可欠といえるでしょう。

今から約10年後、2034年の生産年齢人口は、概算で6400万人。そのうちの4400万人はミレニアル世代・Z世代・α世代となり、これは市場経済全体の7割を占める規模です。特にミレニアル世代とZ世代が購買力を備えたボリューム層に育ち、市場経済の中核となります。

そしてα世代も次々に成人し、市場でのプレゼンスを強めていきます。今α世代に注目することは、全く時期尚早ではないのです。

希薄化する“お金”に対する価値観

ーーα世代が消費の主役となるのは2030年ごろと予測されていますが、彼らはどのような価値観でモノやサービスを捉え、お金をどのくらい重視しているのでしょうか。

2027年には全ての高校生がα世代となり、この世代の行動が社会的にも注目を集め、その特徴が広く伝えられるようになります。さらにα世代が本格的に自ら収入を得て、消費活動を始めるのはそこからだいたい1~2年後と考えられ、特に2030年代以降は消費量よりも消費の“質”で大きな変化をもたらすと予想されます。

Z世代もそうですが、α世代はあまりお金を使いたくない傾向にあり、ポイントやリセールなどの手段を優先的に活用し、最終手段としてお金が位置付けられています。加えて、モバイル決済サービスの普及に伴い、「お小遣いやお年玉をPayPayなどの電子マネーで受け取る」といった話もあり、(価値のある)ものとしてのお金という感覚が希薄になっているかもしれません。

α世代は、モノよりも体験やコトに価値を置く傾向が他の世代よりも強く、何よりも「お金がなくてもなんとかなるのではないか?」という感覚が強く根付いているのが大きな違いになります。社会に出たらお金がないとやっていけないということはこれから体験していくと思うのですが、学校ではうまく助け合うことや、ものを循環させていくことをより学んでいるので「お金がなくてもみんなで助け合ったり、いろんなものを循環すれば、何とかなるのではないか?」という感覚がα世代の中では当たり前のように根付いていると思います。お金や消費に対する感覚はそういう意味で上の世代と違うと思うんです。

ーーα世代は社会の仕組みというところまで意識できているということでしょうか?

今のα世代は小学校の頃からテクノロジーに関する知識はそこそこあって、今までの時代にできなかったことをテクノロジーを使いながら解決しよう、という課題を多くこなしています。そういった中でお金がなくても色々できるよね、というアイデアも考えているのだと思います。

また「消費」という言葉をポジティブに受け取っていないというのはZ世代とも共通しています。Z世代以上ではよく使用される“エシカル消費”や“エコ消費”という呼び方について、「消費しないほうが、エコではないのか」という感覚を持っています。

"消費"に関するパーセプション

従来の企業目線での"消費" | α世代が考える"消費" |

・消費者は物があふれていて選びきれない状態にある ・そのため、買ってもらうには差異化が必要 ・価値交換のゼロサム社会に陥りやすい | ・"消費"はネガティブなもの(なるべくしたくない) ・モノでなく体験やコトも重視 ・うまく回してやりくりする ・お金を使うこと=応援 |

ーーその他に、他の世代と違う消費傾向はありますか?

旅行や留学など、海外に対する興味は強いですね。ネットを通じてまずはバーチャルで体験して、実際に確認しにいくような感覚で旅行や留学をしたいという傾向があるようです。

ーー親子での消費傾向についてはどうでしょうか?

α世代の子とミレニアル世代の親による親子消費の視点では、(親が決めるのではなく)子どもには好きなことをさせてあげたい意識が強いことがまずあります。加えて、子どもであるα世代の意識や価値観、行動が(逆に)ミレニアル世代の親に影響を与えているといえるのも特徴です。それは同じミレニアル世代でも子どもがいるのといないのとで価値観が違うことからも分かります。そういった意味で親子でお互いの購買行動に影響し合っているといえます。

マルチデバイスを目的によって使い分けながら情報収集/コンテンツ視聴を行う

ーーデジタルツールの使いこなし方について、α世代の特徴はありますか?

Z世代はスマホからほとんどの情報を入手していることに対し、α世代はスマホだけでなく、学校で使っているタブレットや通信型ゲーム機、親のパソコンまでさまざまなデバイスを同時に使いこなしているのが特徴です。スマホではトピックス的な情報をキャッチアップし、自分の好きなことやきちんと調べたい時はタブレットを使うなど、目的によってデバイスを使い分けています。先日のα世代へのインタビューでは参加した子のほとんどが「TikTokはスマホではなく、テレビの大画面で見る」と言っており、デバイスだけでなくアプリの使い方もZ世代とはだいぶ感覚が違うと感じました。

ーーα世代にとって、信頼できる情報の発信源は何なのでしょうか?

α世代にどの情報源であれば信頼できるのかを聞くと、まずは両親、その次に仲のいい友人、そして3番目にAIが挙げられます。共通しているのは「自分のことを深く理解してくれる存在である」ということです。

α世代にとってAIは、使えば使うほど自分のことを理解してくれる心地よい存在であり、(学習アプリなども通して)AIを自分の相棒のように捉えている傾向にあります。このため、Z世代と比べてもAIに対する信頼度は圧倒的に高いといえるでしょう。

Z世代よりも高いAIへの信頼度

ーーAIという存在が介入することで、α世代のメディア接触やコンテンツ消費の仕方は変化するのでしょうか?

Z世代もα世代も、自分に向かって流れてくる大量の情報を処理するのは面倒だと感じており、今後はその傾向がさらに強まると考えられます。

特にα世代は、情報の押し売りを嫌う傾向にあるので、AIを活用することで押し寄せてくる情報を自分向けに整理させ、フェイクやウイルスなどにも接触することもなく安心・安全な情報を入手できると考えています。

また情報源として中核を担ってきたSNSは、α世代にとってはZ世代ほど特別な存在ではありません。あくまでも情報収集の手段のひとつとして捉え、Z世代のように積極的に発信するのではなく、ほとんどが“見る専”です。自分の興味ジャンルの情報が流れてくるアプリという感覚でSNSをながめているのではないでしょうか。

例えば、ファッションひとつをとっても、Z世代は自分の骨格や肌の色、髪型など似ているインフルエンサーや投稿者をくまなく探してからやっと「これなら自分に似合う!」と確信できますが、α世代はそれだけでは「自分に本当に合っているものなのか」は分からないという感覚なのです。それよりもさらにパーソナライズされた、自分に合う情報(モノやサービス)を自分をよく知るAIに提案してもらう方が確実だという感覚を持っています。

日々大量に投下される情報(特に広告)のほとんどが記憶されていない現在において、 α世代にとっては、「役に立つ情報」「信頼できる情報」をいかに素早く、効率的に入手できるかが今後ますます重要になっていくと考えられます。

α世代の中での自己表現を巡る葛藤 「応援したい」と思えることがインフルエンサーマーケティングでは必須に

ーー今後のマーケティング戦略を考える上で、α世代はどのような生き方やライフスタイルを望むようになると考えられますか?

例えば、2024年に大ブレイクをしたZ世代に人気のインフルエンサー・しなこさんのように、自分の生き方や自分らしさを持っている人が、α世代でも支持・リスペクトされています。

α世代は“自分らしさ”を強く主張することで、あつれきやヒエラルキーが生まれることを良しとしないので、今はあえて自己表現を抑えている場合もあります。

だからこそ、自分を理解し、“自分らしさ”を出して活動しているインフルエンサーに対し「私はそこまでできないけど、応援したい」「インフルエンサーの子が楽しそうに活動している姿を見ると、自分もうれしくなる」と感じているのかもしれません。

ーーそれは、企業においても当てはまるものでしょうか?

企業が、広告やPR施策でタレントを起用する際には、なぜその人物が選ばれたのかという理由や妥当性、そしてその人物自身が企業やブランドをきちんと理解し、ユーザーに本音で語っているかどうかが重要です。それが伝わらなければ、α世代を中心としたこれからの消費者はかえって離れていってしまうでしょう。

コミュニティーにも企業にも、“ゆるい”つながり感を求めるα世代

ーーα世代はどのようなコミュニケーションの形を企業に望んでいるのでしょうか?

α世代は、“ほどよい距離間”を重視する傾向にあります。

例えば、自分の興味あるコミュニティーでも、Z世代以上は積極的に関わろうとするのに対し、α世代は自分の名前を明かしたくないし、企業アカウントもフォローしたくない、あくまでも“ゆるく”つながっていたいという感覚が強いのです。

具体的には、ファンコミュニティーでよくありがちな「初期メンバー(先に登録した人)が偉い」「コミュニティーの中心にいる人たちの圧がちょっと強い」といった、ヒエラルキーのある関係を好まない傾向があります。

α世代の理想は、同じ世界観を持つ人たちがなんとなく集まり、居心地の良い関係を細く長く続けられることなのです。

ーー今後、α世代に向けたマーケティング戦略のポイントは?

企業がα世代に向けてマーケティングを行う際には、無理に深く関わろうとせず、α世代が自分のペースで関われる“余白”を残したコミュニケーション設計が重要です。α世代は、企業が一方的に情報を押し付けるような関わり方や、コミュニティー内での序列や圧力が強い場を避ける傾向があります。代わりに、共通の価値観や世界観を共有できる場を提供し、必要なときだけ自然にアクセスできる環境を求めています。

そのため今後のコミュニティを活用したマーケティング戦略では、下記がポイントになるでしょう。

●自分らしさが尊重されると感じられること

●界隈(コミュニティー)の中の情報を信頼できること

●ヒエラルキーがないこと

α世代が安心してゆるくつながれる“居心地のいい場”を企業が作れるかどうかが、これからのブランド選択に大きく影響していくと考えられます。

2030年に向けて、企業に求められる情報の再構築と「オーセンティシティー」

ーーα世代が中心となる2030年代に向けて、企業はどのような準備を進めていけばいいのでしょうか?

α世代がAIを活用してパーソナライズされた情報を収集し、信頼できる情報かどうかを判断していることを踏まえると、AIによって情報がうまく整理されるよう、まずは自社が発信しているオウンド情報の再構築が必要であると考えています。

まず自社の公式情報はAIに抽出されやすいよう、エビデンスにつながる情報に整理し、第三者からのお墨付きであるメディア記事や、ユーザーからの肯定的な評価として信頼性が高いUGCも、オウンドメディアに統合されていくのが理想でしょう。

さらに、そこと普段の生活の中で触れるネット上にないマス広告のメッセージがつながることで、企業としてのオーセンティシティー(日本語で言うところの真正性)が生活者に届くようになるのではないかと考えます。

これはまさに今後の戦略PRなどの枠組みになってくると思っていて、今後2、3年で企業は強化していくべきだと考えています。

本記事のテーマについてさらに深く知りたい方は、こちらの書籍をご一読ください。

『新消費をつくるα世代 答えありきで考える「メタ認知力」』(日経BP、2024年5月発売)

著者:小々馬 敦

Z世代の次に登場する「α世代」に注目し、彼らが2030年代の消費と社会をどう変えるのかを描いた一冊です。α世代の価値観や行動特性を、最新の調査と分析から解き明かしています。

📖 書籍の詳細はこちら

電通PRコンサルティングでは、α世代をはじめとした次世代消費者への深いインサイトに基づき、企業のブランド戦略・マーケティング・広報活動をトータルにご支援しています。

2030年代に向けて新しい顧客価値を創り出したい企業の皆さまは、ぜひお気軽にご相談ください。

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

▼電通PRコンサルティング「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード

▼ビジネスメディア「AMP」のZ世代特集概要をダウンロード

▼関連記事

・課題整理から成功事例まで──PR思考で見直す企業SNS運用とは