PRとは何か?広告との違いを解説~いまだ誤解されているPRの正しい理解のために

「PRと広告の違いとは何ですか?」――。当社にはそういったお問い合わせがたくさん寄せられます。

PRの実務に携わっている方には、すでにその回答は必要のないものかもしれません。また、PRと広告の違いを解説するサイトは、検索すればインターネット上に多数存在します。

しかし、それらの中にはPRを正しく捉えていないものも多く、解説しているようでいて、さらなる誤解を生むものもあります。本稿では、PRに対する誤認を解消しつつ、広告との違いを解説していきたいと思います。

目次[非表示]

- 1.そもそもPRとは何か

- 1.1.「PR」の定義

- 1.2.パブリックの意味

- 1.3.PRを実践する主体は?

- 1.4.PRと広報

- 2.PRと広告の違いとは?

- 2.1.PESOで広告とPRの関係を考える

- 2.2.PR、広告のプレーヤー

- 2.3.PRと広告の目的やターゲットは重なることもある

- 2.4.PRは無料で広告はコストがかかる?

- 2.5.部署、エージェンシーを超えたコラボレーションが必要なことも

- 3.PRや広告のエージェンシーの見つけ方

そもそもPRとは何か

「自己PR」やハッシュタグの「#PR」など、「PR」という言葉は日本でもよく使われています。そのため、言葉自体を知っている人は多いのですが、実は、PRが何の略なのか、また、正確に何を意味するのかを知っている人は多くありません。

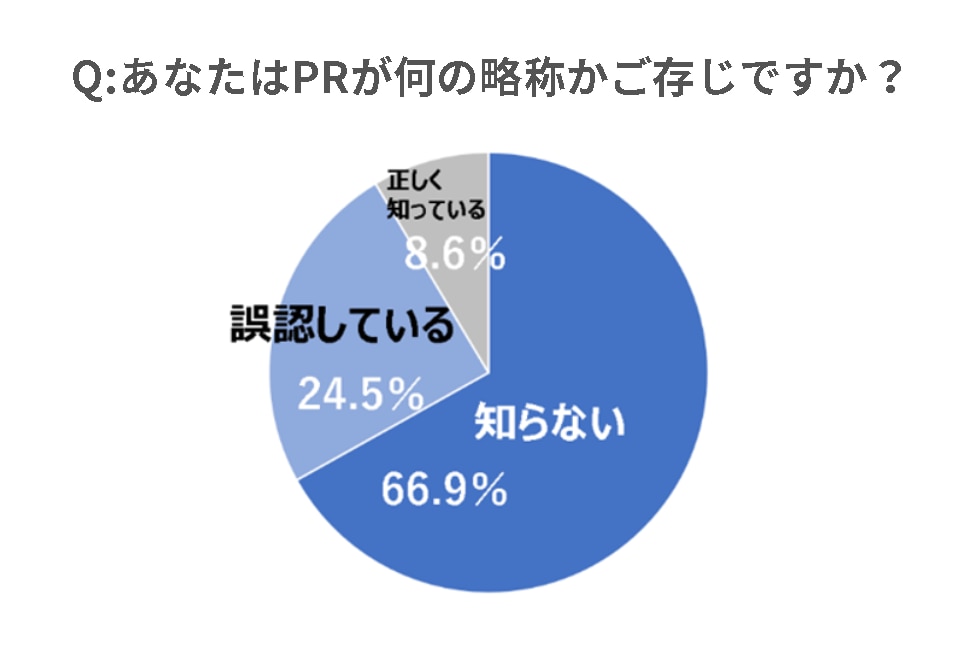

電通PRコンサルティングが2024年に国内で実施した調査では、PRが何の略かを知っている人は10%未満であることが分かりました。

PRの認知度調査結果

※PRの認知度に関するWEBアンケート 15歳以上の個人1400人を対象に、2024年9月実施(電通PRコンサルティング調べ)

「あなたはPRが何の略称かご存じですか?」という問いに対し、「知らない」と回答した人が66.9%、知っていると回答したものの、実は誤認だったという人が24.5%いました。つまり、正しく理解している人はわずか8.6%だったのです。

「PR」の定義

PRはPublic Relations(パブリックリレーションズ)の略です。国や時代によってその定義は多少異なりますが、ここに国際的なPRの業界団体が発表した定義をご紹介します。さまざまな国、背景を持つPRの専門家が、時間をかけて議論し、定義したものです。

国際PR協会(IPRA: International Public Relations Association)による定義

Public relations is a decision-making management practice tasked with building relationships and interests between organisations and their publics based on the delivery of information through trusted and ethical communication methods.(IPRA, Oct. 2019)

<和訳>

パブリックリレーションズは、信頼のおける、倫理的なコミュニケーション手法を通し、組織と組織をとりまくパブリックとの間に、関係と利益を築くため、意思決定の管理を実践することである。(2019年10月に更新)

パブリックの意味

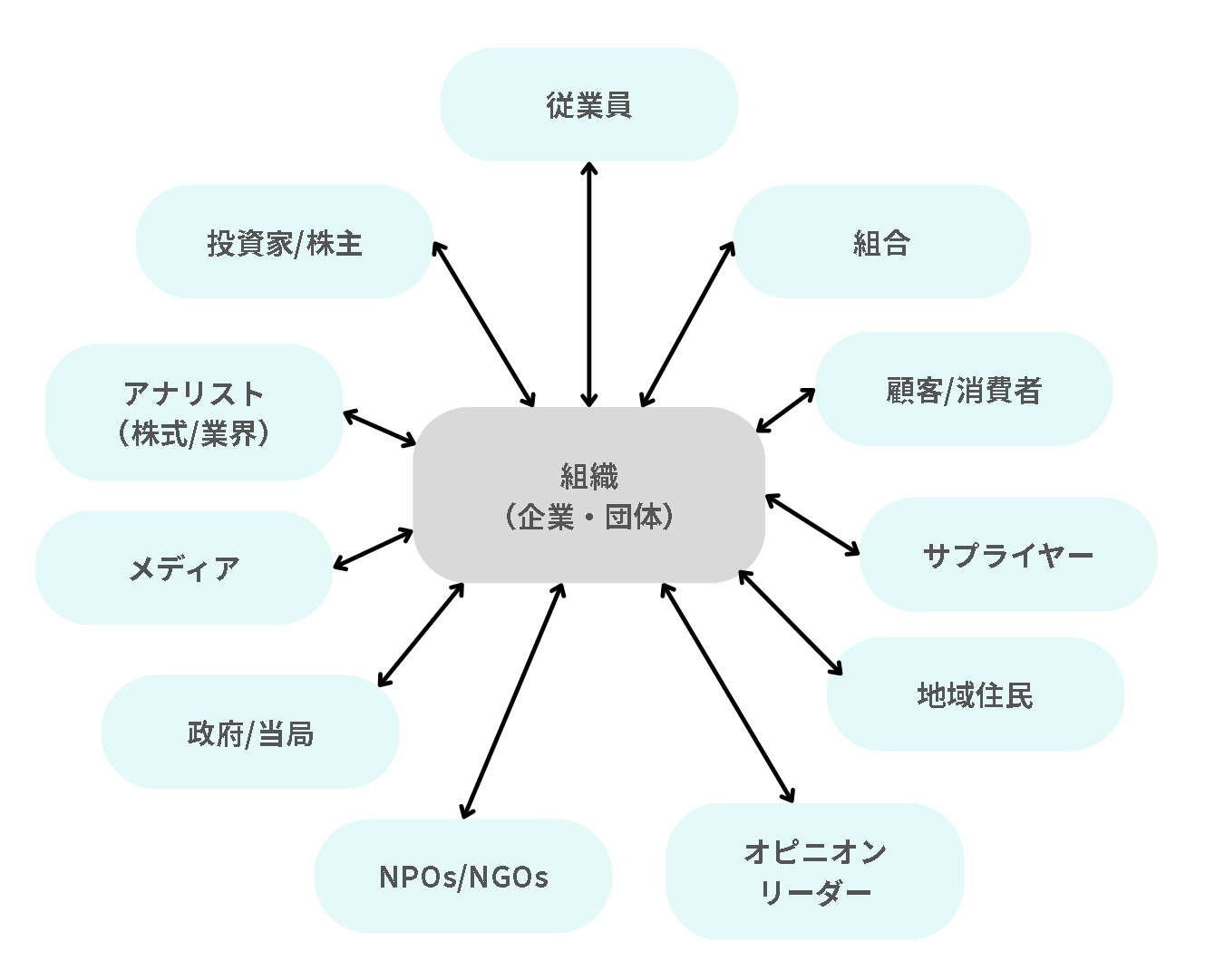

国際PR協会のPRの定義では、「組織と組織をとりまくパブリックとの間に、関係と利益を築く」となっていますが、そもそもここでいう「パブリック」とは何でしょうか?

イギリスに拠点をおくPR業界団体CIPR(Chartered Institute of Public Relations)では、パブリックリレーションズの「パブリック」の定義を以下のように規定しています。

Publics are audiences that are important to the organisation. They include existing and potential customers, employees and management, investors, media, government, suppliers, opinion-formers.

<和訳>

パブリックとは、組織にとって重要なオーディエンスであり、既存・潜在的顧客、従業員、経営者、投資家、メディア、政府、サプライヤー、オピニオン形成者を含む。

日本ではよく、ステークホルダー(利害関係者)との関係構築をPRの目的とするという解説も見かけますが、「パブリック」にはステークホルダー以外の人々も含まれているということを押さえておくべきです。

組織と組織をとりまくパブリック

このように、PRとはさまざまなターゲットオーディエンスと関係を構築・維持する意思決定の管理のことであるわけですが、多くの人は「宣伝」や「プロモーション」であると誤解しているというのが現状です。

一方で、インターネット上によく見られる「PRと広告の違い」の解説は、PRを「パブリシティ」のこととして捉え、PRではなく「パブリシティと広告の違い」を解説するものが多くなっています。パブリシティとは、ニュースメディアの記者や編集者に情報提供することにより報道されたニュースやストーリーです。PRを実践する上での手法の一つではありますが、PRと同義ではありません。PR自体は“手法”ではないのです。

PRを実践する主体は?

PRについて語る解説には、PRを実践する主体を企業やブランドに限定して述べているものが多く見られますが、PRを実務として担うのは企業やブランドに限らず、業界団体、政府、地方自治体、政治団体、教育機関、NPO、NGOなどさまざまです。規模の大小にかかわらず、あらゆる組織において、パブリックとの関係構築・維持は、組織を運営する上で必要であり、それは企業・ブランドに限定されるものではありません。

PRと広報

日本では、PRを「広報」という言葉に置き換えて使うことがよくあります。組織でPRを担う部署には「広報部」「広報室」という名前がつけられることもあります。「広報」という言葉には、その漢字の意味から、一方的に広く情報発信を行うようなニュアンスがありますが、PRは双方向のコミュニケーションを伴うものです。ソーシャルメディアの登場以降は、BtoB、BtoCだけではなく、ソーシャルメディア上で交わされるBtoCtoCなど多面的なコミュニケーションも視野に入れた情報流通設計が必要です。

ではなぜ、「広報」という言葉がPRの代わりに使われるようになったのでしょうか?

PRという言葉が日本に登場した最も古い記録は、1937年にさかのぼります。外務省の福島慎太郎が、米国民の反日感情を和らげるために、日本の実情を正しく伝える対米宣伝を目的として、同省初のプレス・アタッシェとしてニューヨークに派遣されたときのことです。福島は渡米後、現地で初めて「パブリック・リレーション・カウンセル」、すなわちPR会社の存在を知り、本省に電報で報告しようとしました。しかし適切な訳語が見つからず、やむなく「パブリック・リレーション・カウンセル」と長いカタカナ表記のまま打電したと記録されています(『電通報』第1139号、1961年9月13日発行)。

その後、戦時中の1943年には、アメリカの書籍の翻訳書『米国の言論指導と対外宣伝』(汎洋社)が日本で刊行されましたが、その中では「パブリック・リレーション・カウンセル」が「渉外会社」と訳されていました。同様に1945年、GHQが日比谷の第一生命ビルに本部を置いた際、参謀長直属の主要部局である「パブリック・リレーションズ・オフィス(PRO)」は、日本語名を「渉外局」としていました。戦時中から戦後間もない日本ではPRを「渉外」と訳していたのです。

しかし、その後はPRの訳語としてさまざまな試みがなされ、最終的には「広報」という表現に集約されていったとされています。「広報」の訳語が定着していったのと同時に「パブリックリレーションズ」はPRと略され、さらに「ピーアール」とカタカナ化されて日本語として定着しました。今でも「ピーアール」と「広報」は両方存在し、もともとの意味から派生してきたものまで含めて、さまざまな定義がなされています。

PRと広告の違いとは?

ここからは、PRと広告の違いについて整理していきたいと思います。

オンライン上に散見される解説サイトでは、PRをパブリシティと同義に扱い、広告と比較しているケースが多いことを先に述べましたが、ここでは、パブリシティと広告の比較ではなく、PRそのものと広告の関係性に焦点を当てて説明します。

PESOで広告とPRの関係を考える

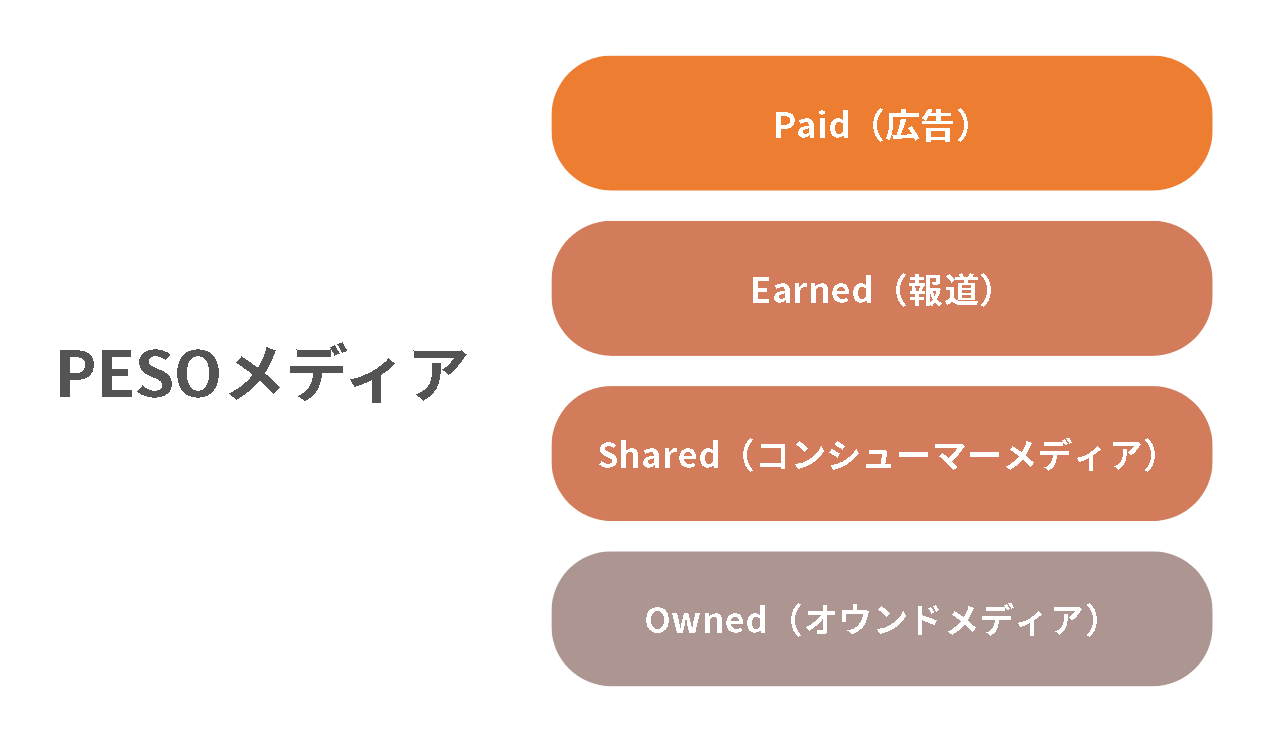

PRの実践では、ターゲットオーディエンスとの双方向、時には多面的なコミュニケーションを実現するために、メディアをPESO(Paid/Earned/Shared/Owned)に分類しながら特性に応じて使い分けます。

Paidは広告を指し、メディアのスペースや時間枠を購入してコンテンツを発信するメディアのことです。Earnedはニュースメディアによる報道で、「パブリシティ」と表現されることもあります。編集者や記者に情報を提供し、それが報道されることを「獲得した」と捉えて「Earned」といいます。Sharedはソーシャルメディアなどにおける一般生活者による投稿やシェアを通じた拡散です。Ownedは企業や団体が所有するウェブサイトなどのオウンドメディアを指します。

こうしてみると、PRは広告を切り離した存在ではなく、PESO全体を視野に入れながら、その一部として広告も活用していく営みであることが分かります。

PRはしばしば “Earned at core(Earnedを中心に据える)”領域であるといわれます。そのため、「PRと広告の違い」というテーマで「パブリシティ(Earnedメディア)と広告」を比較する解説が多いのも理解できます。しかし、理論的にもビジネス的にも、広告はPRの手法の一つなのです。

PR、広告のプレーヤー

広告はPRを実践するための手法の一つであるため、広告のプレーヤーとPRのプレーヤーはしばしば重なっています。

PR会社が広告を扱うこともあれば、企業や団体のPR担当者が広告を発注することもあります。逆に、広告会社がPRの実務を手がけている場合もあります。同じように、企業の宣伝部が広告とPR(主にEarnedメディア)を併せて担うこともあります。

このように両者の活動は交わることが多いため、PRの業界賞を広告会社が受賞する例は珍しくありません。反対に、PR会社がスーパーボウルに広告を出稿するという、逆の事例も見られます。

どこに重きを置いているかの違いがあるだけであって、PRの担当者、広告の担当者は、2つの業務領域にまたがって実務を展開することが多々あります。

PRと広告の目的やターゲットは重なることもある

パブリシティを便宜上PRと捉え、広告と比較する解説では、PRと広告の目的、ターゲットが異なるという前提で解説しています。しかし実際、PRの目的も広告の目的もさまざまであり、重なっている部分もあります。

現実のビジネスの世界においては、PR会社と広告会社が同じキャンペーンのためにコラボレーションすることも多々あります。目的やターゲットが異なるといった議論がいかにナンセンスであるかが、そのことからも分かります。

PRは無料で広告はコストがかかる?

「PRは無料で広告は多大な費用がかかる」と主張する解説サイトもありますが、それもPRをパブリシティと同義に捉え、メディアリレーションズを外注しないという前提で語られているものです。

通常PRにも費用はかかります。パブリシティにおいても、ワイヤーサービスを使ってプレスリリースを配信する場合、当然コストはかかります。また、メディアのモニタリングにも費用はかかります。

PESOのうち、Ownedメディア、例えば、ウェブサイトの構築・更新、プロモーションビデオの制作なども、予算は必要です。素人が趣味で制作するなら無料かもしれませんが、プロに制作を依頼するとなると、それなりの費用はかかります。さらに、そもそも広告もPRの一つの手法であることを考え合わせると、“PRはただ”というのは非現実的な話です。

部署、エージェンシーを超えたコラボレーションが必要なことも

PR会社と広告会社は時に、同じキャンペーンを実施するために、コラボレーションすることがあると述べました。特に、大きな国際イベントなどでは、PR会社と広告会社が一つの目的に向かって協業することがよくあります。多くの企業や団体などの組織では、PR会社と広告会社の両方を使い分ける必要があります。

また、組織内でも、広報の部署と広告を担当する宣伝部などが、協力し合ってコラボレーションをする必要があることもあります。組織横断的に、意思疎通を図りながら協力し合うことが重要です。

PRや広告のエージェンシーの見つけ方

PRや広告を発注する場合、外部のエージェンシーや制作会社を見つける必要があります。会社によって得意・不得意分野がありますので、ウェブサイトなどでそれぞれの特徴をしっかりと見極めて選びたいところです。エージェンシーの選定には、過去の事例などを見て、選ぶことをお勧めします。

その上で、何社か絞り込んで、プレゼンテーションをしてもらうのがいいでしょう。プレゼンテーションでは担当者のプロフィールもつけてもらい、担当者の専門分野もチェックすべきです。同じ会社でも全ての社員が全ての領域をカバーできるわけではありません。事前に、担当者に求める能力も伝えておくことが肝心です。(1)自社の業界知識がある程度あるか、(2)言語能力(英語が話せるかなど)、(3)特定の専門領域の知識があるか、などです。

注意すべきは、既存のクライアントと利害が競合するブランドは受け付けないエージェンシーもあるので、事前に各社にヒアリングをした方が良いということです。逆にエージェンシーと排他的な契約を結びたい場合も事前に伝えておくべきです。

電通PRコンサルティングでは、クライアントごとの課題に合わせた情報流通デザインやメディアプランニングの提案およびサポートをしています。また、電通グループ各社との協業はもちろんのこと、ご指定の広告会社、制作会社との協業も可能です。

詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。また、具体的なご相談がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。当社では月額30万円でオンライン(Zoom、Teamsなど)で相談をお受けする「PRパートナーズデスク」も開設しております。

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

▼電通PRコンサルティングの「リテナーサポート・プログラム」サービス紹介資料をダウンロード

▼あらゆる広報・PRの相談をお受けする「PRパートナーデスク」サービス紹介資料をダウンロード

▼広報・PRのお悩みを、電通PRコンサルティングに無料相談する

▼関連記事