PR思考で共創するインフルエンサーマーケティングとは? 課題別に成功事例と効果測定の考え方を解説

生成AIの台頭とアルゴリズムの高度化を背景に、Z世代を中心に「検索して探す」から「レコメンドされて気付く」へと、情報接触のスタイルが変化しています。

TikTokやInstagram、YouTube、X(旧Twitter)などのソーシャルメディアは、生活者が企業やブランドと出合う情報接点として定着しつつあり、その中のあらゆるコミュニティでインフルエンサーの存在が影響力を増しています。

本記事では、PR思考で共創するインフルエンサーマーケティングに焦点を当て、成功事例を基に、課題別に施策設計のポイントや効果測定の考え方を解説していきます。

▼電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード

目次[非表示]

- 1.インフルエンサーマーケティングとは

- 2.インフルエンサーの起用前に押さえておくべきPR的視点と設計ポイント

- 2.1.①ゴール設計:誰に届ける?どんな社会の姿をつくりたいか?

- 2.2.②属性を超えた「マイクロコミュニティ」に響くテーマの見つけ方

- 2.3.③目的達成のための情報流通に最適なSNSプラットフォーム選定

- 3.【課題別】PR視点で読み解くインフルエンサー施策の成功事例

- 3.1.事例:Z世代インフルエンサーによる価値共創イベント

- 3.1.1.成功ポイント

- 3.2.事例:海外インフルエンサーによる体験コンテンツ

- 3.2.1.成功ポイント

- 4.効果測定の考え方―流通した情報や口コミの質を分析することが重要―

- 5.失敗しないインフルエンサー起用の心得「“想定外”を受け入れる姿勢」

インフルエンサーマーケティングとは

インフルエンサーマーケティングの定義と最新市場動向

特定のコミュニティや属性に影響力のあるインフルエンサーを起用した「インフルエンサーマーケティング」。Instagram、X(旧Twitter)、YouTube、TikTokなどSNSプラットフォームを含むソーシャルメディア上で、インフルエンサーに情報発信してもらうことで、企業やブランドのメッセージの浸透、商品の認知獲得を図ります。

2024年にサイバー・バズ/デジタルインファクトが発表した市場調査結果(※)では、日本国内のインフルエンサーマーケティング市場規模は推計860億円規模に達し、2029年には2024年比で約1.9倍、1,645億円に成長すると予測されています。

また、米国をはじめとする海外市場でも、インフルエンサーマーケティングは主要な情報流通経路として定着しつつあり、世界的にインフルエンサーを起用したコミュニケーションの重要性が高まっています。

※出典:サイバー・バズ/デジタルインファクト調べ(https://www.cyberbuzz.co.jp/2024/11/post-2595.html)

PR思考で注目したい「共創パートナー」としてのインフルエンサー

インフルエンサーは、企業やブランドにとって単なる発信者ではなく、ステークホルダーの一人として関係性を築くべき存在です。だからこそ、プロジェクトや企業の思いやビジョンに共感し、味方になってもらうためにも、インフルエンサー自身の熱量を高めることが重要です。PRの視点では、その熱量をどう引き出すかを起点に、コミュニケーション設計を行っていきます。よって、企画の初期段階からインフルエンサーと丁寧に対話し、共に考え、練り上げていくプロセスを取り入れることで、より効果的なコミュニケーションが実現します。

すでに決まった企画を一方的に依頼するのではなく、企画の意図や背景に共感してもらい、インフルエンサーを巻き込むことがポイントです。このような関わり方を通じて、インフルエンサー自身が「自分のフォロワーにも薦めたい」と思える情報に昇華されることで、結果として、より自然で信頼性のある発信につながっていきます。

この共創プロセスによって、企業やブランドが目指す新たな社会の姿や価値観を共有し、インフルエンサーを含む生活者と共通認識をつくっていくこと、それが、PR思考におけるインフルエンサー起用の本質です。

インフルエンサーの起用前に押さえておくべきPR的視点と設計ポイント

以下3つのポイントを事前に整理することで、インフルエンサーと共につくっていきたい文脈や、発信していきたいメッセージの方向性がより明確になります。また、自然に拡散されやすい情報の流れを設計する上でも重要な視点です。

①ゴール設計:誰に届ける?どんな社会の姿をつくりたいか?

企業やブランドが情報発信を行う上で重要なのは、「誰」に「どんなメッセージ」を届けるのかを明確にすることです。目指すブランド像や、共につくっていきたい新しい価値観、社会の姿を定めた上で、インフルエンサーに仲間になってもらうことで、発信内容の軸がブレることや、インフルエンサー任せの企画になることを防ぐことができます。

②属性を超えた「マイクロコミュニティ」に響くテーマの見つけ方

ターゲットを属性だけでひとくくりにするのではなく、多様な価値観でつながるトライブやコミュニティごとにテーマを見極めることも大切です。それぞれのコミュニティに共感してもらえるようなテーマを設定し、そのコミュニティで影響力のあるインフルエンサーを起用することで、より説得力のある情報発信につながります。

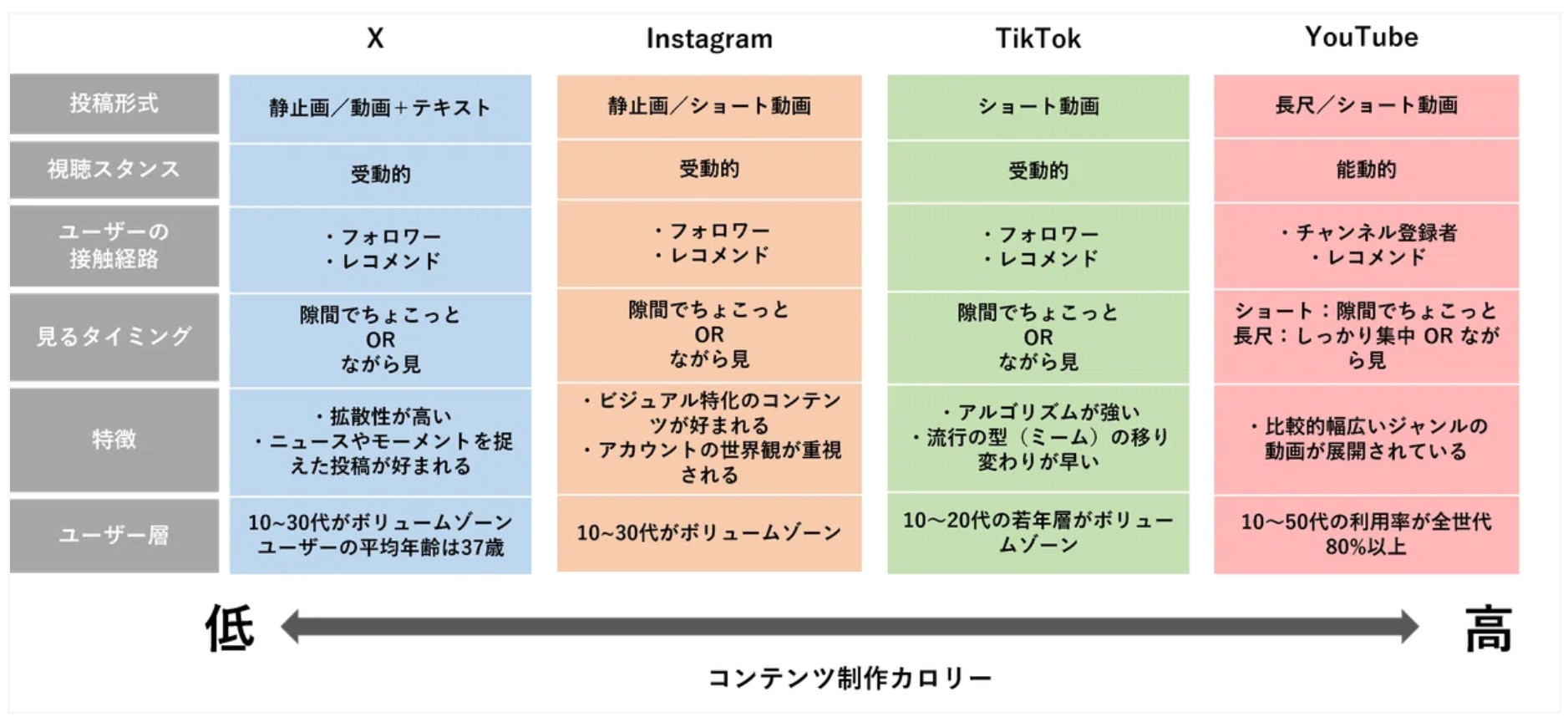

③目的達成のための情報流通に最適なSNSプラットフォーム選定

※https://prx.dentsuprc.co.jp/blog/sns-account-setupより

※https://prx.dentsuprc.co.jp/blog/sns-account-setupより

X、Instagram、TikTok、YouTubeなどさまざまなプラットフォームが存在する中で、ターゲットと発信していくコンテンツとの親和性の高いプラットフォームを選定することが必要です。

例えば、よりコンテンツの魅力を伝えるために、発信したい情報を盛り込んだ「静止画」か、親近感を持ってもらうために生活者の実際の体験に近い「動画」とするか、または、インフルエンサーのクリエイティビティの力を借りた補足情報や感情も盛り込める「漫画」がよいか、などといった視点で選定します。

【課題別】PR視点で読み解くインフルエンサー施策の成功事例

「インフルエンサーを起用したい」という相談をいただく際に、企業やブランドが「Z世代」や「海外市場」をターゲットとするコミュニケーションに課題を抱えているケースが増えています。

以下、ターゲットと課題ごとに、成功事例と成功ポイントを3つずつまとめました。

事例:Z世代インフルエンサーによる価値共創イベント

高価格帯商品やBtoB商材の場合、Z世代に向けてインフルエンサーを起用した施策を実施する目的は、直接的な購買につなげることよりも、商品の魅力や存在を理解してもらい、社会に対するブランドの新しい提案に共感してもらうことです。

一方で、企業やブランド側は、起用するインフルエンサーの文脈を捉え、その先にいるコミュニティやファン/フォロワーを理解し、尊重する姿勢も必要です。

その上で、Z世代が信頼を寄せるインフルエンサーの文脈で発信してもらうことで、これまで企業やブランドだけではつくることができなかった、新たな情報接点が生まれるのです。

事例:Z世代インフルエンサーを起用したプロデュース型イベント開催 |

高価格帯商品の新モデルのイベント発表会にて、Z世代かつ異なるカルチャー領域のインフルエンサーを複数人起用。新モデルのアップデートポイントが伝わるスタイリングや空間演出を“お手本”のような形で自由に考案してもらい、イベント会場で展示。 インフルエンサーには、イベント前から初日、会期中にかけて主にInstagram上で空間演出のポイントや会場の様子を届けるタイアップ投稿をInstagramフィード(静止画)やストーリーズから複数回してもらった。さらに、イベント発表会で商品を体験したファン/フォロワーの投稿ハードルを下げるため、会場にはインフルエンサーが考案した多様なアイテムやポーズを用意した。 |

結果:Z世代に対して、既存商品からアップデートされたポイントの魅力を理解してもらうことに成功 |

インフルエンサーをはじめ、ファン/フォロワー、来場者によるSNS投稿などによって、新モデルの新しい魅力が伝わる情報が数多くシェアされた。良質なUGC(※)生成にもつながり、商品に対する新たな視点や価値観を社会に発信することができた。 ※UGC:User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ) |

成功ポイント

【成功ポイント①:Z世代のトレンド分析に基づいた共感されやすいテーマの設定】

Z世代の最新トレンドをリサーチ分析した上で、同じZ世代でも異なるカルチャー領域のコミュニティに向けてテーマを事前に設定。それぞれのテーマのトーン&マナーに強いインフルエンサーを複数人起用。

➡ 属性だけでなく、コミュニティに親和性の高いテーマを提案することで、商品の魅力を深く掘り下げ、広く発信していくことにつながります。

【成功ポイント②:インフルエンサーのプロデュース化で熱量の高い情報を醸成】

企画の中心にインフルエンサーによる全体プロデュースを組み込んで進行。生活者のイベントへの関わり方の自由度を高め、発信していくメッセージや文脈、空間演出を決定していった結果、インフルエンサー自身の熱量の高いタイアップ投稿が実現。

➡ インフルエンサー自ら発信したいという意思が伝わる熱量の高い投稿内容は、ファン/フォロワーにより届く情報となり、それがSNS上の好意的な反響、良質なUGC生成にもつながるといえるでしょう。

【成功ポイント③:良質なUGC生成につながる戦略的な仕掛け】

イベント会場では、来場者の投稿ハードルを下げながらも熱量を高めるために、インフルエンサーに考案してもらったZ世代の間ではやっている写真のポージングの提案やアイテムを会場に準備。楽しみながら撮影投稿してもらうための細かいこだわりや工夫を会場内に盛り込みました。

➡ 体験の場としての価値も高い演出にこだわることで、より熱量の高い体験投稿やファン/フォロワーとインフルエンサーのSNS上での交流につながります。その結果、ソーシャルメディア上に良質な口コミが蓄積され、自然に情報が拡散される流れを作り出すきっかけにもなります。

事例:海外インフルエンサーによる体験コンテンツ

近年では、インバウンド客の誘致や海外市場の新規開拓を目的として海外インフルエンサーを起用する事例が増えています。

世界の国や地域ごとに、若者にはやっている文脈、魅力に感じるポイント、さらに使われているプラットフォームは異なります。例えば、2025年現在、日本ではFacebookが以前ほど利用されなくなった一方で、ベトナムでは非常によく使われています。また韓国はSNSも見られているものの、旅行などで詳細な情報を収集する場合にはブログが主流であるなど、国や地域によって事情はさまざまです。

海外インフルエンサー起用の目的は、①対象国から日本にインバウンド客を誘致したいケースと、②対象国内で商材の新規市場を開拓したいケースの2パターンがあります。以下の事例では①のケースを解説していますが、実施していく際には①②ともに同様のステップで進めていくことが多くなります。

海外インフルエンサー起用における成功ポイントは、情報発信の対象国のプラットフォームとインフルエンサーの特性を理解した上で情報流通設計を行い、コミュニケーション施策を展開していくことに尽きます。

事例:海外インフルエンサーを起用した日本の四季や日常の魅力を発信する体験型タイアップ投稿 |

インバウンド客の誘致を目的に、対象国で人気を集める海外インフルエンサーを現地に誘致。日本独自の文化体験を通じて、日本の日常に触れてもらう体験コンテンツを複数用意。対象国のインフルエンサーが持つ文化的背景にも配慮したテーマ設定からコンテンツ選定、文脈設計をディレクション。 |

結果:対象国のSNSユーザーに伝わる情報発信を実現 |

国ごとに違った特色を持つインフルエンサー独自の視点で、多面的な魅力を含んだタイアップ投稿が実現。インフルエンサー自身が熱量を持って自発的に行ったSNS投稿へは好意的な反応が寄せられた。 |

成功ポイント

【成功ポイント①:対象国の若者にはやっている文脈×魅力に感じるポイントからテーマを設定】

世界の国ごとに、Z世代などの若者にはやっている文脈、魅力に感じられるポイントは異なります。対象国に精通しているインフルエンサー会社と連携し、より魅力が伝わるテーマを設定します。

➡ その上で、国・地域ごとに最適なプラットフォームを選定し、テーマとマッチした文脈で共感し、語ってくれそうなインフルエンサーを選ぶことが重要です。

【成功ポイント②:対象国ごとのインフルエンサーの文化理解とディレクション】

海外インフルエンサーは、文化的背景が異なることからもディレクションが特に難しい傾向にあります。例えば、温泉に入る、生魚を食べるなど、日本独自の文化に対して、難色を示す海外インフルエンサーもいます。その際には、理解を促し対策を一緒に考えた上で体験してもらうところまでサポート。納得感を持って発信してもらうことで、インフルエンサーによる熱量が高いタイアップ投稿につながりました。

➡ それぞれのインフルエンサーの趣味や好み、信仰などに配慮した、丁寧なコミュニケーションが求められます。

【成功ポイント③:PR活動全体の情報流通構造を設計】

上記の事例では、同時期に現地イベントや雑誌タイアップなども展開。PR活動の一施策としてインフルエンサーを起用したタイアップを実施したことで、日本へ旅行することに対する好意的な認識をつくり、話題化を図ることができました。

➡ インフルエンサー施策単体ではなく、ターゲットに向けてさまざまな情報接点を設けることで、対象国内で情報が広がる流れができ、各施策の相乗効果が期待できます。

効果測定の考え方―流通した情報や口コミの質を分析することが重要―

電通PRコンサルティングでは、インフルエンサーマーケティングを展開する際には、施策のゴールとして、定量目標と定性目標を設定。施策を通じて生まれた情報の量と質の両方を重視し、当社独自のKPI指標を用いて、効果を測定します。

インフルエンサーのタイアップ投稿をきっかけに、どのように情報がSNSをはじめとしたソーシャルメディア上に広がっていったかを測定する定量的な目標数値を設定します。

一方で、同時期にどんな言葉がSNS上で流通することを目指したいかという点もクライアントと事前に擦り合わせていきます。

なお、当社では、施策を通じて流通した情報や口コミの質を特に重視しています。ここで語られた言葉の広がりを分析することで、実施した施策の評価だけでなく、次の施策のマーケティングにも生きるヒントにもなっていきます。

▼新時代の広報効果測定ツール「PRism Insight」について詳しく見る

失敗しないインフルエンサー起用の心得「“想定外”を受け入れる姿勢」

インフルエンサーを起用した施策を展開すると、想定外のコミュニティで話題になっていたり、二次創作にまでつながったりすることも少なくありません。

もちろん、世の中に向けて情報発信を行っていく以上、一定のリスクは伴います。そのリスクを最小限にするために、インフルエンサーの選定から文脈理解、コミュニケーションの全体設計まで、炎上に発展しないよう慎重に進めていく必要があります。

一方で、インフルエンサーの起用には、企業やブランドがこれまで持ち合わせていなかった、新たな視点を生んでくれるという効果があります。

例えば、商品を買ってよかったといった声は、もちろんクライアントにとってはうれしい「結果」でもありますが、施策前後のUGC生成の違いを分析することで、これまでクライアントも私たちも想像していなかった新しい発見やアイデア、クライアントも初めて知る事実などがSNS上で見つかることもあります。

インフルエンサーの起用に対する企業やブランドの姿勢としては、「これまでにないこんな画期的な商品が出ました」といった一方的な情報の押し付けで商品を紹介するのではなく、インフルエンサーやその先にいるファン/フォロワーと同じ目線で「こんな商品、どう思う?」といった生活者に問いかける姿勢で臨むと、意外といいフィードバックが来るかもしれません。

“想定外”の生活者の口コミやリアルな声を受け入れる企業やブランドの姿勢こそ、さらに新しい価値観や社会の共通認識をつくっていくことにつながるのではないでしょうか。

中長期的な視点でインフルエンサーと共につくり上げていきたい新しい社会の姿や価値観は何なのか?そこを起点に施策のゴールを設定することが、瞬間的な話題づくりにとどまらず、良質な情報や口コミをソーシャルメディア上に通流させることにつながるといえるでしょう。

電通PRコンサルティングでは、インフルエンサーマーケティングはもちろん、デジタルPR全般のプランニングから実行、効果測定までを一貫して支援することができます。ぜひご相談ください。

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

▼電通PRコンサルティングの「デジタルPR」サービス紹介資料をダウンロード

▼「n=1」分析の独自メソッド「ソーシャルハンティング」サービス紹介資料をダウンロード

▼「SNS運用」について電通PRコンサルティングに無料相談する

▼関連記事

・【企業のSNS活用】始め方と選び方は?運用に大切な3つのこと