企業不祥事と調査委員会:信頼回復のカギとは

企業不祥事は、社会からの厳しい視線にさらされ、ブランドや信頼に深刻なダメージを与えます。

こうした局面で問われるのは、「不祥事が起きたこと」そのものではなく、「その後、企業がどのように向き合ったか」という姿勢です。

近年、調査委員会の設置は、その姿勢を示す象徴的な対応として位置付けられるようになっています。中でも、独立性や中立性を備えた第三者委員会の存在は、ステークホルダーに対する説明責任を果たす上で重要視されています。

本稿では、企業の不祥事対応における調査委員会の役割と重要性に焦点を当て、その活用によって信頼回復を図るためのポイントを解説します。

▼関連記事

▶“不祥事”の影響を最小限に 「危機管理広報プログラム」メニュー資料をダウンロード

▶“伝わり響く”社長発信をサポート「トップコミュニケーション・プログラム」メニュー資料をダウンロード

▶“その表現、大丈夫?”発信前に確認できる「感情リスクチェックシート」をダウンロード

目次[非表示]

- 1.企業不祥事における調査委員会の役割とは?

- 2.第三者委員会とは?社内調査との違いと意義

- 3.調査委員会の設置判断と進め方:何を基準にすべきか

- 3.1.内部調査の限界が想定される場合:社外調査委員会もしくは第三者委員会の設置が望ましい

- 3.2.会社や経営者に忖度する「御用委員会」となってしまう可能性がある場合:第三者委員会の設置が望ましい

- 3.3.調査と並行して顧客対応や訴訟対応が必要になる可能性がある場合(製造業の品質偽装の疑いなど):社外調査委員会もしくは第三者委員会の設置が望ましい

- 4.調査報告書の開示とその後のコミュニケーション戦略

- 5.不祥事対応におけるPRの真価:信頼を取り戻す広報とは

- 6.万が一の時に備えて、電通PRコンサルティングができること

企業不祥事における調査委員会の役割とは?

「人は起こしたことで非難されるのではなく、起こしたことにどう対応したかによって非難される」。

これは東京商工会議所の「危機管理対応マニュアル」(2005年)の冒頭に記されている一文です。

この視点は、企業不祥事にもそのまま当てはまります。

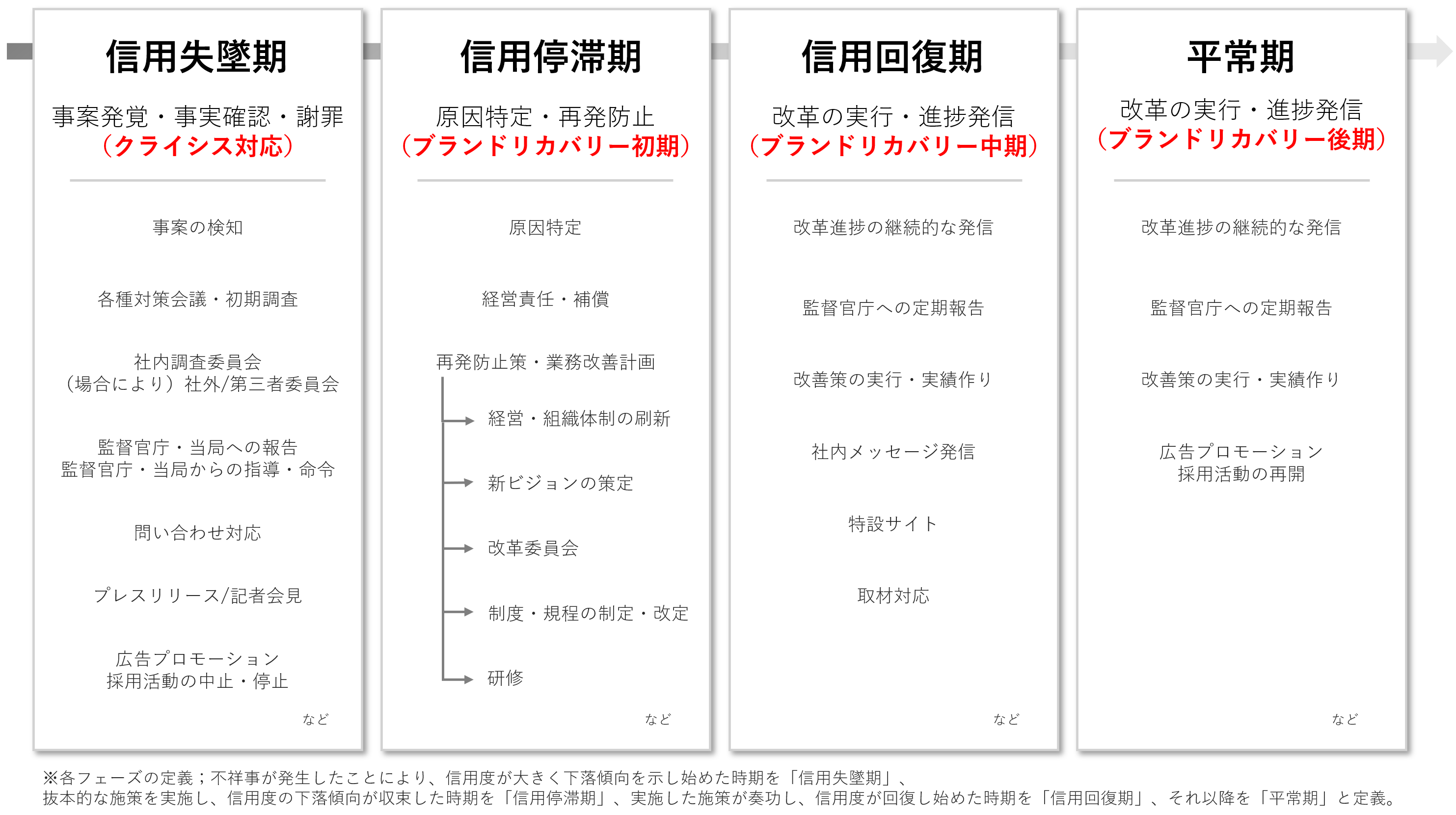

不祥事の対応は「信用失墜期」「信用停滞期」「信用回復期」「平常期」の4フェーズに分かれ、調査委員会は特に信用失墜期・信用停滞期において中心的役割を担います。

不祥事や事故が起こった際の初期調査では、発覚した事案の事実確認や影響範囲の把握が主眼となります。

一方、本格調査に移行すると、根本原因の特定、責任の所在、再発防止策の立案など、より深い検証と説明責任が求められます。企業がステークホルダーの信頼を回復するには、調査結果の透明性と信頼性がカギを握るのです。

第三者委員会とは?社内調査との違いと意義

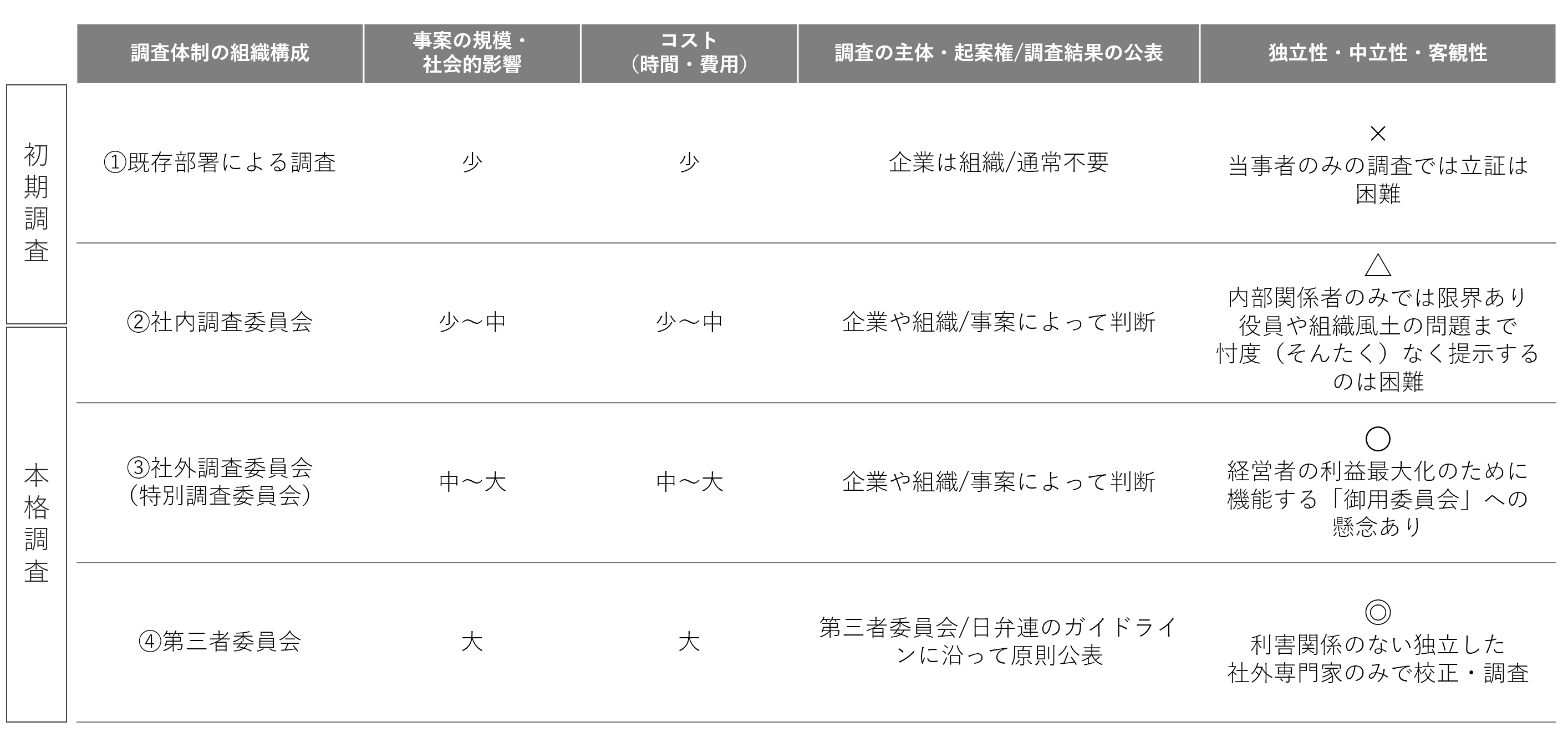

カギを握る「調査」の体制は①既存部署による調査、②社内調査委員会、③社外調査委員会(特別調査委員会)、④第三者委員会の4つに分類されます。

本稿では、「社外調査委員会」と「第三者委員会」について詳しく説明します。

まず、「社外調査委員会」とは、外部の有識者(弁護士、公認会計士、学識経験者など)が委員として参加する調査委員会です。社内の役職員による調査では、徹底した原因究明や、ステークホルダーからの信頼確保が難しい場合があります。そのため、こうした事案では、専門家や有識者の知見を踏まえた調査の実施が望まれます。

これに対して、「第三者委員会」とは、企業や団体と利害関係を持たない外部の弁護士や有識者などで構成され、企業からの独立性を担保しつつ、中立的な立場から調査を行う委員会です。

実務上、「第三者委員会」とは、日本弁護士連合会の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(以下、「第三者委員会ガイドライン」)に準拠したものを指すことが一般的です。第三者委員会には、調査報告書の起案権があり、原則としてその調査結果を公表することが求められます。

日本で第三者委員会の意義が広く認識されるようになったきっかけは、1998年の山一證券の経営破綻時の調査報告書にまでさかのぼります。以降、2000年代の不祥事対応において第三者委員会が設置されるケースは増えましたが、一方で依頼主である企業や経営者に忖度(そんたく)する「御用委員会」の存在が社会的な問題として浮上。2010年には日本弁護士連合会が「第三者委員会ガイドライン」を公表し、独立性・中立性の確保が制度化されました。

調査委員会の設置判断と進め方:何を基準にすべきか

調査報告書の作成・公表、再発防止策の提言など、企業の未来に関わる提案を行う立場にある第三者委員会。企業価値の回復や持続可能な成長を確保するために、ステークホルダーに対する説明責任を果たすべきと判断できる場合には、独立性・中立性を確保した「第三者委員会」を設置することが望ましいと考えられています。

ただし、事案の重大性を判断する要素や法的リスクなどに鑑みて、専門性の高い弁護士に相談することは必要不可欠です。また、調査体制にはさまざまなメリット・デメリット、事案特有の課題点などがあり、全ての事案で第三者委員会の設置が望ましいというものではありません。第三者委員会の設置をするかどうかの判断の主なポイントは以下の3つです。

内部調査の限界が想定される場合:社外調査委員会もしくは第三者委員会の設置が望ましい

企業内部で不祥事の調査を行う場合、人間関係や企業風土といった構造的な問題にまで踏み込むのは非常に困難です。

特に、経営陣や役員が不祥事に関与しているケースでは、調査の客観性や実効性が著しく損なわれる恐れがあります。こうした場合、再発防止策や経営責任の所在を「忖度なく」提示することが難しく、調査の信頼性そのものが問われる事態になりかねません。加えて、調査報告書についても、その起案権や公表権が企業側にある場合、都合の悪い情報が握りつぶされたり、内容が修正されたりするリスクも否定できません。

そのため、この場合は社外調査委員会もしくは第三者委員会の設置が望ましいと考えられています。

会社や経営者に忖度する「御用委員会」となってしまう可能性がある場合:第三者委員会の設置が望ましい

調査委員会の委員は、企業との間で「委任契約」に基づき業務を遂行します。この契約関係により、調査委員会が本来の中立性を保てず、企業経営者の意向や立場に配慮した判断を下してしまうリスクが生じます。

場合によっては、不祥事の事実が矮小(わいしょう)化されたり、意図的に隠蔽(いんぺい)されたりする可能性もあります。そのため、この場合は独立性が高い第三者委員会の設置が望ましいと考えられています。

調査と並行して顧客対応や訴訟対応が必要になる可能性がある場合(製造業の品質偽装の疑いなど):社外調査委員会もしくは第三者委員会の設置が望ましい

日本弁護士連合会の「第三者委員会ガイドライン」に準拠する委員会では、調査の独立性・中立性を徹底するために、企業との間に厳格な情報共有の制限が設けられています。

具体的には、調査結果の事前共有が制限されるほか、企業側が調査報告書の内容に介入することもできません。

しかしながら、調査の過程で新たな疑惑が浮上したり、被害や影響の拡大が懸念されたりする場面では、迅速な顧客対応や情報発信が必要になることもあります。

このような状況下では、ガイドラインに準拠しつつも事前開示や対外発表の条件を調整できる「社外調査委員会」や、開示のタイミングに配慮した独自の運用方針を備える「カスタマイズ型の第三者委員会」の設置が、より現実的な選択肢として推奨されます。

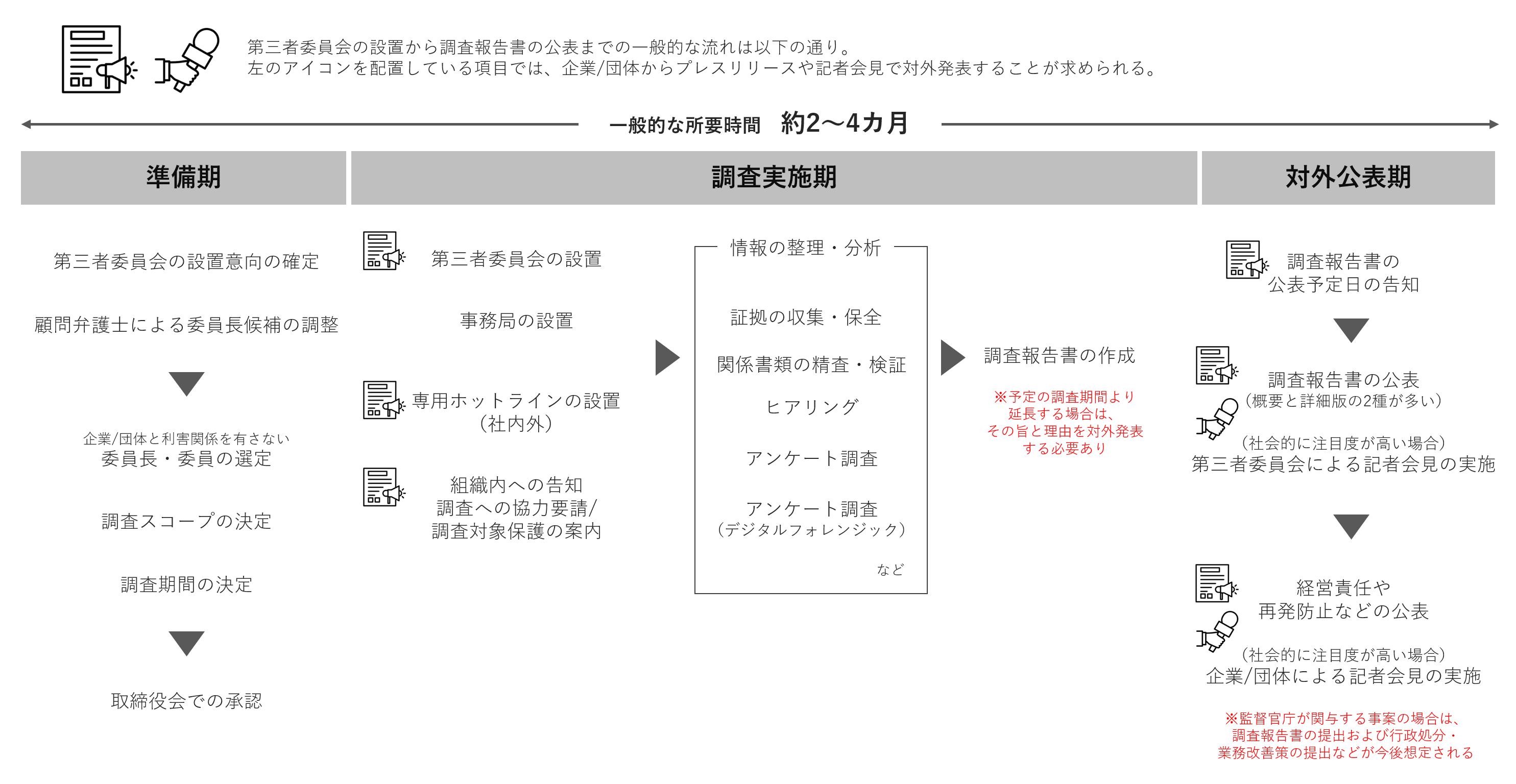

以上の3つのポイントを踏まえ、第三者による厳正な調査が不可欠と判断される場合には、委員の選定からスケジュール管理、記者会見の準備に至るまで、明確なロードマップが必要です。

平均して調査は2~4カ月程度かかるとされており、ホットラインの設置や社内・社外への周知体制も求められます。

※日本弁護士連合会「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」(https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/opinion/2010/100715_2.pdf)

調査報告書の開示とその後のコミュニケーション戦略

調査が完了した後は、調査報告書の適切な公表が企業の責務です。一般的には、概要版と詳細版を用意し、記者会見やリリースを通じて社会に対し説明します。調査報告書には、調査過程・事実認定・評価・再発防止策などが含まれ、調査対象者の保護や情報の秘匿性にも配慮が必要です。

また、グローバル企業であれば、海外訴訟を見据えた「秘匿特権」への配慮も欠かせません。秘匿特権とは、弁護士と依頼主のやりとりを秘密扱いにして、開示を拒否できる権利のことです。

調査条件によっては、秘匿特権が認められず、米国などにおける訴訟や政府による調査では、企業が広範な関連資料の開示義務を負う可能性があります。つまり、日本では非開示の資料等が、米国などでは開示を強制されることがあり得ることに注意が必要となります。

国内にしろ、海外にしろ、公表の仕方一つで企業の信頼は左右されることに変わりはありません。誠実で透明な姿勢を打ち出すことで、マスメディアや消費者からの評価を取り戻すことができるのです。

不祥事対応におけるPRの真価:信頼を取り戻す広報とは

調査委員会の活動と並行して、広報の役割も極めて重要です。調査の信頼性を支えるだけでなく、ステークホルダーの「納得」を引き出す説明責任を果たすために、広報と法務・経営の連携は不可欠です。

具体的には、

- メディア対応のガイドライン作成

- 経過報告・進捗リリースの発信

- FAQページや特設サイトの設置

- 従業員向けの研修実施

など、コミュニケーションのあらゆる接点で一貫したメッセージングを行うことが求められます。

危機を転機と捉え、企業文化や風土を見直すための広報戦略を設計できれば、単なる「ダメージコントロール」ではなく「ブランド価値の再構築」へとつながります。

▼関連記事

万が一の時に備えて、電通PRコンサルティングができること

不祥事はいつ、どの企業にも起こり得るリスクです。しかし、備えがあれば、信頼は守れます。電通PRコンサルティングでは、平常時の備えから、企業不祥事発生時の初動対応、第三者委員会の活用、調査報告書公表後の広報戦略まで、一貫したサポートを提供しています。

例えば、平常時の備えとしては、事前のリスク評価や危機管理マニュアルの作成、シミュレーショントレーニングの実施など、企業が危機に備えるための支援を行います。企業不祥事発生の対応としては、対策本部の設置・運営などの初動対応の支援や、Q&A作成など、メディア対応のアドバイスを提供し、企業のレピュテーションを守るための具体的な戦略を提案します。

さらに、危機が収束した後も、謹告広告の作成や、信頼回復策の実施、コンプライアンス体制の確立などをサポート。リスク事案の再検証/体制強化を行い、企業の持続的な成長をサポートします。

詳しくは、資料をダウンロードしてご覧ください。また、具体的な相談については、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

▼“不祥事”の影響を最小限に 「危機管理広報プログラム」メニュー資料をダウンロード

▼“伝わり響く”社長発信をサポート「トップコミュニケーション・プログラム」メニュー資料をダウンロード

▼“その表現、大丈夫?”発信前に確認できる「感情リスクチェックシート」をダウンロード

▼関連記事

・危機管理広報の鍵は“初動対応” 今できる備えとは?元記者が解説